「日経サイエンス」の2011年10月号に、興味深い記事が載っていました。「シュレーディンガーの鳥・生命の中の量子世界」(V.ヴェドラル著)というタイトルで、以下のようなまとめがなされていました。

- ミクロな世界とマクロな世界に境界線はない

- 量子力学は身の回りの物質にも通用し、ニュートンの古典世界は存在しない

- 私たちは量子の世界で暮らしているのだ

なかなか面白そうなまとめです。

さらにキーコンテンツとして、「世界は量子で動いている」と題して、次のような箇条書きがありました。

- 量子力学は一般に、ミクロなものについての理論だと説明されている。分子、原子、それよりさらに小さな素粒子などだ。

- だが実のところ、物理学者はほぼ全員、量子力学は大きさに関係なく、あらゆるものに適用できると考えている。量子力学の際立った特性が通常隠れているのは、単に大きさの問題ではない。

- ここ数年、マクロな物理系で量子現象を観測する実験が相次いでいる。

- 量子効果の本質は量子もつれだ。量子もつれは、大きいだけでなく暖かい物理系、例えば生物の体内でも起きている。そうした系では、量子もつれは分子の動きによって壊れてしまうと考えられてきたが、そうではないらしい。

このことは、私が常日頃から感じている話であり、本ブログにおいて、たびたび記事化している内容でもあります(「揺らめく現実世界」等参照)。量子力学の世界では、とても不思議なことが指摘されています。ここでは詳述しませんが、簡単に言えば、世界は観測した時点で決まるのであり、観測していないものについては、「不確かで曖昧である」ということです(詳細については「優等生なアインシュタイン」参照)。言い方を変えると、月は観測してこそ、その空、その場所にあるということになります。

しかし、観測していなくても月はそこにあると考える人々にとって、これはとんでもない話に聞こえます。従って、量子力学のルールを、通常私たちが視認している世界と切り離して考える人々も多いでしょう。しかし、それでは世界の本質を見失いかねません。量子力学のルールは、通常私たちが視認している世界でも通じるものであると考えた方が、より世界の本質を見極めることに繋がるのではないかと思うのです。

以下、前述の論文「シュレーディンガーの鳥・生命の中の量子世界」からの抜粋です。

=====================

世界を大きさによって分けるのは単に便宜上のことで、実は何ら本質的ではない。現在、古典力学が量子力学と同等だと考えている物理学者はほとんどいない。世界はあらゆるスケールにおいて量子力学に従い、古典力学はその便利な近似値にすぎないというのが大方の理解だ。

(中略)

量子力学の研究者にとって、古典物理学は白黒テレビの世界だ。白と黒による古典的な二分法では、この世界の多彩な実像は描けない。かつての教科書的な見方では、量子世界の豊かな色彩は、スケールが大きくなるにつれて消えていくとされていた。ここの粒子は量子的だが、集団になると古典的になると。だが実のところ、大きさは量子か古典かを決める要素ではない。

(中略)

量子世界と古典世界を区別するというのは、本質的ではないと思われる。それは単にどこまで量子効果が見えるかという実験技術の問題だ。あるスケールよりも大きくなったら古典世界がカムバックすると思っている物理学者は、いまやほとんどいない。

=====================

つまり、この世界は量子力学のルールによって成り立っているということです。一見、とても簡単なことのようですが、これは反面、とても厄介なことを含んでいます。何故なら、これを認めてしまうことで、例えば「光よりも速いものはない」というこれまでの常識が覆されるからです。

以下、これについて説明をしてみます。

量子力学で非常に重要になるのは、「量子のもつれ」であると言います。「量子のもつれ」の重要性については、同論文の以下の記述でも明らかなとおりです。

=====================

例えば「時間」と「空間」は古典力学における最も基本的な概念だが、量子力学においては二次的なもので、最も本質的な概念は量子もつれだ。量子もつれになった2つの量子系は、空間も時間も関係なく互いに連動する。

=====================

まず、「量子のもつれ」とは何かについてです。

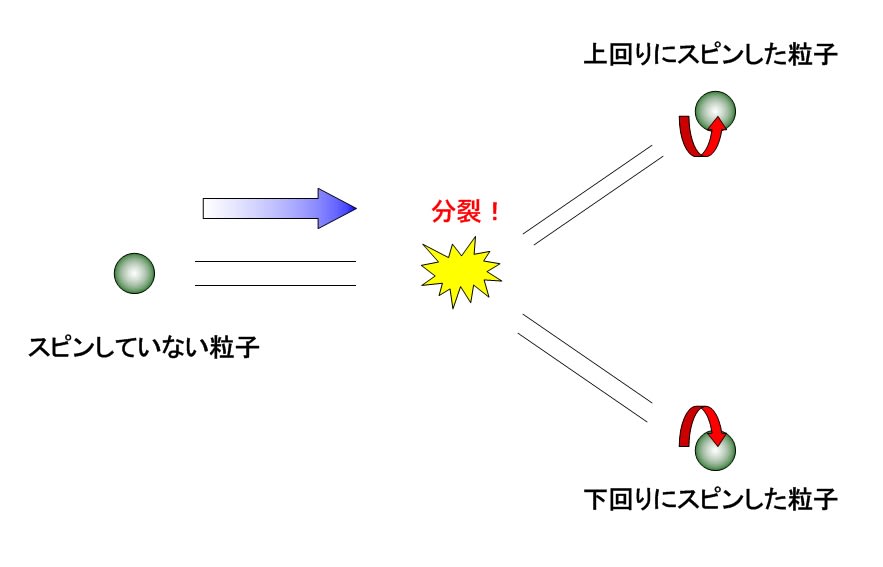

ここにスピンをしてない1つのミクロの粒子があり、これが壊れて、2つのスピンをする粒子に分裂したと仮定します。2つのスピンをしている粒子は、もともとスピンをしていない粒子から発生したものなので、互いに逆方向(上回りと下回り)にスピンすることになります。ただし、ここで大切なのは、スピンした粒子が観測されない以上、それぞれどの方向でスピンしているのか決まらないということです。逆の言い方をすると、片方の粒子が観測された瞬間に、もうひとつの粒子のスピンの方向が決まるということになります。これが「量子のもつれ」です。

そして、仮に分裂したこの2つの粒子が、互いに何光年も離れたところまで飛んでいったとします。この時、上回りにスピンした粒子が見つかった瞬間、もうひとつの粒子は下回りにスピンしていることが確定します。ここで問題になるのは、ひとつの粒子の状態が決まることで、もう片方の粒子のスピンの状態までもが瞬時に確定するということです。つまり、何光年も離れた場所を瞬時に(スピンの状態という)情報が飛んで行くということになるわけです。光の速度で何年もかかるような距離を、情報が瞬時に飛んでいくということは、光の速度を超えるものがないという従来の大原則に反します。このあたりが、量子力学の厄介なところです。

こうした問題について、上述の論文では、次のような記述をしています。

=====================

もつれあった粒子は、たとえ互いに遠く引き離されても、あたかも1つの物体であるかのように連動して振舞うのだ。アインシュタインがこの量子もつれを「気味の悪い遠隔作用」と呼んだことは有名だ。

(中略)

ある電子のスピンを水平方向の時計回りに、別の電子のスピンを水平方向の反時計回りにセットする。この場合、2個の電子のトータルなスピンはゼロだ。古典力学では電子の回転軸は空間に固定されており、電子スピンの観測結果はどの方向の回転を測定するかによって変わる。水平方向の回転を測ればスピンが互いに逆向きになっているのが観測されるし、垂直方向の回転を測ったらスピンは両方ともなくなってしまう。

(中略)

だが、実際には電子は量子的で、状況はまったく異なる。量子力学では、粒子それぞれのスピンがどのような方向を向いているかを特定せずに、トータルなスピンをゼロにすることが可能なのだ。粒子の一方を観測すると、まるで粒子自身が勝手にスピンの方向を決めているかのように、時計方向と反時計方向のどちかにランダムに向いている。にもかかわらず、どの方向で粒子のスピンを測っても、2つの粒子を同一方向で観測する限り、粒子のスピンは常に互いに逆方向を向いている。

=====================

このように、従来の古典的な科学については、その限界を認めていかなければいけない時代になってきたということでしょう。ただしそれは、これまでの古典的な科学が間違っていたことを意味するわけではないと思います。今回の雑誌には、「ニュートンの古典世界は存在しない」などという表現がありましたが、これは正確ではなく、私なりには「ニュートンの古典世界の限界が明らかになった」あたりが適当な表現ではないかと思っています。量子力学と古典力学は、相対するものではなく、量子力学が古典力学を包含するようなかたちで説明できるように、組み立ててられればいいのです。

次元の話に喩えるなら、三次元空間があるにもかかわらず、二次元しか説明できていない理論もあるということです。このことは、けっして二次元までを説明している理論が間違っていることを意味しているわけではありません。ただ限界があるということです。二次元までの理論と矛盾することなく、三次元までをも説明した理論を乗せていくことで、世界全体をより正確に説明できるようになるということでしょう。

仮に10次元、11次元までの世界があるというのなら、三次元世界だけではなく、四次元、五次元世界までをも説明できる理論とは何かを探求することが肝要なのです(「交差点としてのこの宇宙」等参照)。

=====================

もし量子力学に取って代わる、より深い物理学理論があるとしたら、その理論が描き出す世界像は、これまで私たちが編み出してきたどんなものよりも直観に反するものになるだろう。物理学者たちはそう信じている。

=====================

次の物理学理論について、物理学者がどう考えているのか、私は知りません。しかし私は、量子力学に取って代わるより深い物理学理論があるとして、その理論が描き出す世界像は、意外とすんなりと私たちが直観してきたものに落ち着くような気がしてなりません。いやむしろ、既に直観している人々は、数多くいるような気さえします。そういう時代に突入しつつあるのではないかと思うのです。