庭の蠟梅が満開に。

寒い季節には

この黄色の鮮やかさには

和まされます。

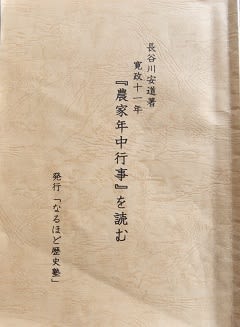

長谷川安道著・・・215年前のいわき。

「寛政十一年農家年中行事」の二月の行事等より

一.二月二日は、

春季奉公人の出替日として昔から定めおかれている。

が、きつく定まってているわけではない。

三日は節分ですが、

長谷川さんは書かれていません。

二一二年前のいわきには、

今のような節分はいわきではやられていなかったのでは・・・・・

一.八日は、事始めという俗説があるがその理由はわからない。

餅をつき、めかごをつるす(厄除けの一種)のが、

いわきの国ぶりである。

と書かれています。

ふくしまの年中行事

山本明著・・・福島中央テレビから

コト八日は厄神のくる日として恐れられている。

家々では、

篭、モンブルイ、メケイなどを竿にかけて

門口にたてる。

と書かれ

福島県内で同じような行事が

行われ続けられてきたようです。

一. 今月二月の彼岸というものは、

節分も明けて四十一日目に当たる。

農業しつけ物の口伝がある。

まず、

なす苗・辛子苗・藍苗・冬ネギ苗・タバコ苗・きゅうり・なたまめ

ごぼう・大根の蒔きつけなど、

その陽気に従い、巧者なる人に聞き合わせ、肥しのやりかたなどは、

百姓の根本(基本)である。

この播いたものがうまくできない時は、

不作の年になる時と心得て油断してはいけない。

また今月は、

遊山、山の神、無常講、伊勢講、観音講、ばくろうの馬療冶、出銭講など

さまざまの会合もある月なので、

会合にかまけて 大事を忘れて、播く時期を遅らせてしまっては、

貧乏の先がけとなる。

耕作のできふできは心がけしだいだ。

特に、からからに畑が

乾いている時は注意し、会合をしてはいけないと。

それは延期して

雨が降ってから、会合をやるべきだ。

晴天の時には、土は細かくして、蒔きつけにそなえよ。

日数を重ねるとも、雨が続く時、土がぬれている時は、

種をまくことはできない。

貧乏草が生えて、雑草が大きくなり、土が痩せて、損をしてしまい、

将来は、他人の家来となってしまい後悔してしまう。

雨の日に遊山、会合するといっても酒・さかな・など贅沢をし、

酔っぱらって

仲間喧嘩をしてはいけない。

人にご法度、あるいは手錠、あるいは戸じめ、

あるいは、

世間様の笑い物のタネになったり、一生人に見下されるのは口惜しいことだ。

妻子に麦飯を食わせて、おのれは、遊山・会合に明け暮れ、

料理、大酒を飲んでいけば報いを受けると知るべきだ。

と

2月上・中旬の

いわきの215年前の

農作業の事が書かれています。

あっという間に1月が終わり

2月に突入。

暖かいいわきのお天気です。

午後から

「いわき学」でおこなわれる予定で中止となっていました

「新病院が目指すもの」

講師はいわき市総合磐城共立病院

樋渡 信夫院長です。

楽しみです。