いわき市生涯学習プラザの生け花から

図書館

いわき学講座 4回

吉野せい「洟をたらした神」を読み解く

講師は

吉田隆治先生(いわき地域学會代表幹事)でした。

P14の丁寧な注釈と史料で

吉野せい「洟をたらした神」を

読み解いていただきました。

ありがとうございました。

ノンフィクションといわれいます「洟をたらした神」は

実は

フィクション性を持った創作=小説ではないかと。

その例を

ダムのかげ(炭鉱出水事故)・・・昭和6年夏ごろ

と作品の中では言われますが

当時の新聞等では

昭和4年8月27日に起こった事故ではないかと。

常磐毎日新聞では

古河礦業が

特別弔慰金を送ったことが書かれている。

昨日午後

図書館

いわき学講座 4回

吉野せい「洟をたらした神」を読み解く

講師は

吉田隆治先生(いわき地域学會代表幹事)で

40名の受講生で盛り上がりました。

吉田先生が

吉野せい「洟をたらした神」を読み解くために

作品の中に出てくる語彙の注釈作りをを通して

作者吉野せいさんの内面に迫りつつ

あわせて、

事実と虚構にも目を向けて読み込んできた

経過を話されました。

(きっかけは

詩作家の荒川洋治さんの記念講演で受験校で有名な灘中学では

3年間中勘助の「銀の匙」だけの理解を学ぶ授業からと)

作品世界と現実世界の比較・検討その1

・・・現実の語彙の注釈で作品の理解を深める

例1・例2・例3で

作品世界と現実世界の比較・検討その2

・・・作品のフィクション性に目を向け

作者の内面に迫った例を

例6の水石山の住宅団地・・・内郷の変貌の象徴として描かれたと。

例7のダムのかげの炭鉱出水事故・・・昭和6年夏ごろが昭和4年8月27日の事故では。

例5・例6・例7を通して内面に迫った経過を話され、

いのししとしては

1年近く前、

久しぶりに本棚に残っておりました、

吉野せいさんの3冊の創作集を読んでおりましたので

今回の吉田先生のお話で

いくつかの疑問が解決しました。

ノンフィクションとして読んできましたので・・・

水石山に出てくる内郷地区の住宅団地の開発時期が

10年ほど違いがあるのに疑問を持ち続けてきたからです。

記憶違いなのかと思っていましたが。

よりリアルな表現に近づく方法として

書かれたのがよく理解できました。

内郷の住宅団地開発時期については

昨年(令和元年)6月23日、

イワキノスタルジックシアターの第4弾

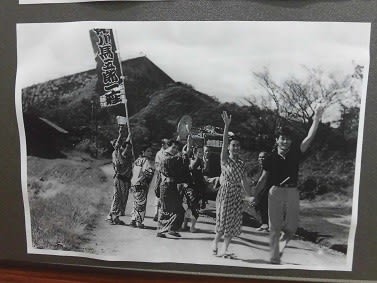

浮草日記・・・山本薩夫監督(1955年・昭和30年)では

このずり山の在りました

内郷高坂団地2丁目にありました姿が描かれています。

書かれた昭和30年秋はまだずり山であり、

団地造成はされていませんでしたから。

浮草日記から(昭和30年・195年)

(映画も貴重な史料になります)

若松光一郎先生が書かれましたずり山。

1946年戦後すぐのようですが。

これからも

作品を読みこんでいきたい作品になりました。

日めくりカレンダーから

☆あなたと話すことが

一番の心のリハビリ。

京都府 主婦の方

清掃作業員として働いていた筆者が

老人ホームで

大病を克服して入居されているご婦人の一言でした。

サンシャインマラソンの中止

残念!!

いのしし宅では

遠方から家族ぐるみ2名の参加と

いわきから1名の3人が参加する予定で

準備を進めていましたので

昨夜は

気が抜けてしまいました!!