明日からとう今日ビッグサイトに最新式のハイパースペクトルカメラ「Cosmos Eye HSC1702」を出展するために4泊5日で出張する。

その間は家でお留守番することになる。

明日からとう今日ビッグサイトに最新式のハイパースペクトルカメラ「Cosmos Eye HSC1702」を出展するために4泊5日で出張する。

その間は家でお留守番することになる。

以下、紹介します。

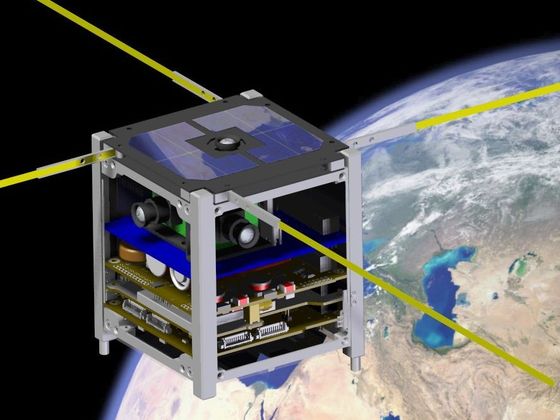

10センチ四方の超小型衛星を開発するNanoracks社(http://nanoracks.com/)によると、多方面からの投資をネットで公募する「KICKSTARTER」によって、超小型衛星を国際宇宙ステーションから打ち上げるプログラムが選ばれ、資金確保がほぼ確実になりそうである。

このプログラム、「AruduSat」は10センチ四方の人工衛星で、イタリアでスタートしたオープンソースハードウェアプロジェクトをもとに作成された「Arduino」の基板やセンサー、カメラなどを搭載している。

プロジェクトに数百ドルを支払って参加すれば、自分で作成したプログラムを運営チームに送信して内容のチェックを受けることができるようになる。そして、チェックをクリアしたものは実際に宇宙空間にある人工衛星上にアップロードされ、開発者はセンサーやカメラを自由に使用して実験や撮影を行うことができ、その結果はインターネット経由で受け取ることもできるとのこと。(詳しくは http://gigazine.net/news/20120704-ardusat/ )

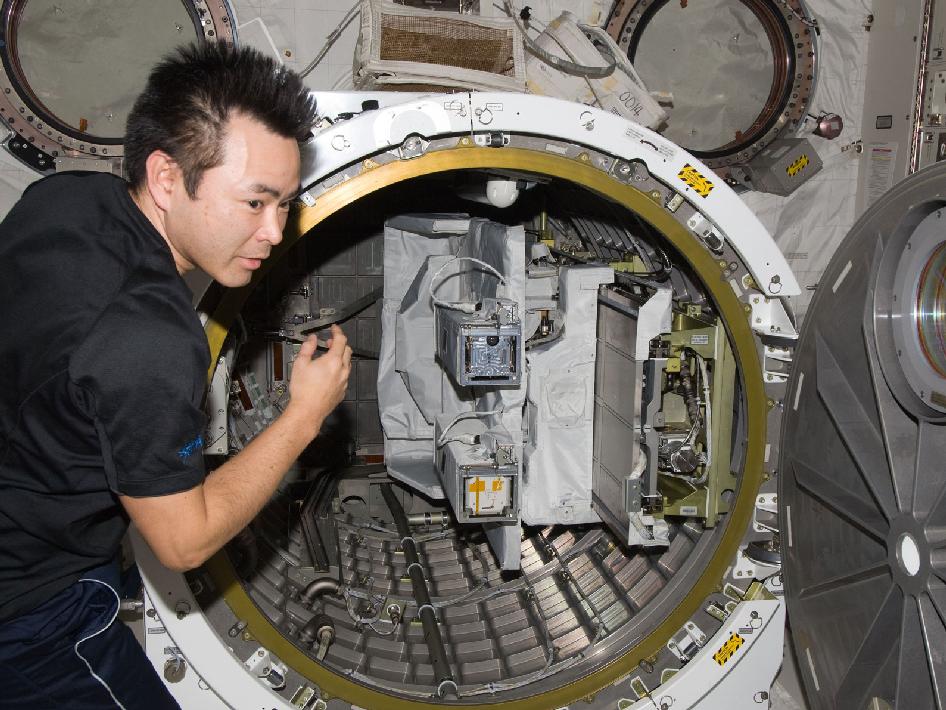

この衛星は非営利組織による初めての衛星2機となる。人工衛星の打ち上げはNASAとNanoracks社との間で調印されたSpace Act契約によってISSまで輸送され、ISSからの宇宙空間への放出はJAXAが開発した小型衛星軌道投入システムを使用して行われる。衛星1個の価格は350ドル以下となる予定。

平成17年5月16日

日本ハイパースペクトル応用学会

1.ハイパースペクトル応用学会とは

一般に物質はその物性に固有な光を吸収し、反射したり、蛍光を発したりする性質があります。たとえば植物であれば、葉に含まれるクロロフィル(葉緑素)は主として青い光を吸収して光合成を行いますが、熱となる赤外の光は逆に体内に取り込まないように反射する性質があります。植物の場合は、弱ったり鮮度が落ちてくると赤外での反射量が落ちて体内に熱が入り込み易くなりますから、光の反射を広い領域に渡って調べると、その植物の活性度や作柄などが分かります。光の波長に対する物質(例えば植物)の反射特性のことを専門的にはスペクトル特性と呼んでいます。このスペクトル特性を調べることによって様々な物質の現在の特性を非接触で調べて画像化する技術が「ハイパースペクトル・イメージング」です。

これまではハイパースペクトルといえば主としてリモートセンシングの延長で捉えられてきましたが、この日本ハイパースペクトル応用学会では、ハイパースペクトルをスペクトル解析と画像解析の融合分野として捉えることにより、農業、林業、環境、食品、バイオ、土木、建築など様々な分野に横断的な広がりを持つ新しい研究分野として位置づけております。

日本ハイパースペクトル応用学会では以下の業務を行います。

(1)各産業分野におけるハイパースペクトル・リモートセンシング技術の研究、調査の発表ならびに講演会、見学会などの開催

(2)ハイパースペクトル分光データの評価基準法の策定と運営委員会の設置、分光データのデータベース化及びその管理・運営業務全般

(3)主として基礎研究を目的とする分野別の委員会の設置及び運営

(4)ハイパースペクトル技術のビジネス利用の促進と運営委員会の設置及び運営

(5)ハイパースペクトル技術の教育・啓蒙活動

(6)内外の関連学会との連携及び情報交換

(7)その他この学会の目的達成に必要な事業

2.会費

日本ハイパースペクトル応用学会には以下の5種類の会員があります。

学会員には、ハイパースペクトルカメラを利用した講習会など各種ワークショップの参加登録費の割引などの特典があります。

(1)個人正会員 年会費 3,000円

(2)学生会員 年会費 1,000円

(3)営利団体正会員 年会費20,000円

(4)個人賛助会員 年会費20,000円

(5)営利団体賛助会員 年会費50,000円

3.会費振込先

■郵便振替

■口座名義 NPO法人 宇宙空間産業研究会

■口座番号 02700-4-63215

■メモ欄に” 日本ハイパースペクトル応用学会年会費”と書いてください。

※尚、基金の振込み後、

下記のメールアドレスへ振り込んで頂いた方の氏名、メールアドレスをお送りください。

メールアドレス: yamazaki@hit.ac.jp

4.定款

※定款のWORD文書へジャンプする

5.入会申請手続き

入会申請手続きは電子メールで受け付けております。

※申請後直ちに登録されるわけではありません。受付後追って管理法人であるNPO法人宇宙空間産業研究会内の日本ハイパースペクトル応用学会事務局からご連絡差し上げます。

件名を「会員申し込み」とし、以下の内容をご記入ください。

○【会員の種類】 個人正会員、学生会員、営利団体正会員、個人賛助会員、営利団体賛助会員の別をお選びください。

○【氏名】(ご記入ください)

○【ふりがな】(ご記入ください)

○【メールアドレス】(ご記入ください)

○【会社(団体・学校)名】(ご記入ください)

○【部署・役職(学年)】(よろしければご記入ください)

○【〒郵便番号】(ご記入ください)

○【住所】(「会社」または「自宅」を明記してください。)

○【電話番号】(よろしければご記入ください。)

○【コメント】(よろしければご記入ください。興味のある分野、要望など、何でも結構です。)

6.会員登録における個人情報保護ポリシー

日本ハイパースペクトル応用学会は、個人情報の重要性を認識し、以下の取り組みを実施しております。

○日本ハイパースペクトル応用学会は、個人情報を取り扱う管理責任者を置き、その管理責任者に適切な管理を行わせております。

○日本ハイパースペクトル応用学会会員から、個人情報を収集させて頂く場合は、収集目的を明らかにし、必要な範囲の個人情報を収集させて頂きます。

○日本ハイパースペクトル応用学会は、収集させていただいた個人情報を適切に管理します。情報は原則非公開とし、第三者への提供、開示は承諾を得ない限り一切行いません。また、提供、開示の際は、漏洩や再提供などがないよう、適切に管理します。

○日本ハイパースペクトル応用学会は、当学会が保有する個人情報に関して適用される法令、規範を遵守します。そして上記各項における取り組みを適宜見直し、改善していきます。

毎日新聞 9月5日(月)21時28分配信

宇宙ステーションからの超小型衛星の打ち上げに関する資料を以下のサイトからダウンロードできます。

http://www.jaxa.jp/press/2011/03/20110302_sac_smallsat_j.html

以下、ご案内します。

事前予約制とのことです。

----------------------------------------------------------------------

宇宙航空研究開発機構

宇宙航空研究開発機構(JAXA)は、「JAXA産業連携シンポジウム2011」を下記の通り開催いたします。

はやぶさの地球帰還、こうのとり(HTV)の国際宇宙ステーションへの物資の補給など、日本の宇宙開発技術が世界の注目を集める中、各国の宇宙利用に対するニーズも高まってきており、我が国の宇宙産業の海外展開活動が活発になってきております。

一方で、高速鉄道、地上デジタル放送日本方式などのインフラ整備事業に目を向けると、既に国家戦略プロジェクトとして新興国、途上国を中心に積極的な海外展開が行われています。

本シンポジウムでは、海外事業展開で先行する各産業と、宇宙産業のキーパーソンをお迎えし、それぞれの活動の実績や成功例から宇宙産業の海外事業展開のカギや立ちはだかるハードルとは何か、国やJAXAの役割は何かを探ります。

是非、奮ってご参加ください。

お問合せ JAXA産業連携シンポジウム事務局 TEL.03-6436-4452(10時~18時 土・日・祝日を除く)

昨年創業100周年を迎えた「日東製網」(福山市)がJAXAと共同開発中の「宇宙ごみ除去システム」。

まず、金属で編んだ長さ数キロの「導電性テザー」と呼ばれる細長い網を「捕獲衛星」に積み、ロケットで打ち上げる。軌道に乗った後、衛星のロボットアームを使って宇宙ごみに網を取りつけ、アームの先端を切り離す。

網は地球のまわりを周回することによって電気を帯びる。これが地球の磁場と影響し合って、徐々に高度を下げさせる力となり、大気圏にごみごと再突入して、最終的に燃え尽きるという仕組み。ごみを移動させるのに、燃料が不要というメリットもある。

日東製網は創業15年後の1925(大正14)年、結び目なしに編み上げる丈夫な無結節網(むけっせつあみ)の製造機を世界で初めて発明した。ひもが交わる部分に結び目がある網よりも切れにくいうえ、漁船の上で折り畳んでも軽く、かさばらないなど画期的な網だった。この網で国内シェアの半分を占めるトップ企業に成長。現在も定置網漁や底引き網漁など漁業に幅広く利用され、マグロ養殖用の網なども海外に輸出している。

こんな実績もあり、同社は6年ほど前、JAXAから「電流が流せる網を作ってほしい」との依頼を受けて研究を始めた。太い鉄製の針金から、曲げるとすぐに折れてしまう炭素繊維まで数十種類の素材を試した。昨年夏、アルミワイヤとステンレス繊維を組みあわせたテザーの開発にこぎつけた。

髪の毛ほどの細さの繊維をより合わせた直径約1ミリの銀色のひも3本が、網状に編まれている。両手で持ってみると、あやとりのひものように柔らかくたわむ。宇宙空間を飛び交う小さなごみと衝突して1本が切れても、残り2本で耐え、網の機能が保てる仕組みだ。

ロケットでの打ち上げ時期は未定だが、同社は2年後の完成を目標にしている。開発を担当する同社技術部化学課の尾崎浩司さん(41)は「ナイロンなどで編む漁網と違い、硬い金属製の網を編むのは難しい。ちぎれて使い物にならない失敗作も作ったが、やっと実用可能なテザーができた」と、宇宙ごみの「一網打尽」に意欲をみせている。(吉田博行)

【ワシントン=勝田敏彦】地球とほぼ同じ大きさで、地球型生命の存在に欠かせない液体の水が存在する可能性がある惑星五つが、米航空宇宙局(NASA)の太陽系外惑星探し専用衛星ケプラーの観測で見つかった。NASAが2日、発表した。

ケプラーは、はくちょう座と隣のこと座の方向にある銀河系内の恒星約15万6千個を観測。これまで1235個の惑星候補を発見し、うち54個は、公転している恒星までの距離がちょうどよくて液体の水が存在できそうな温度だと推定された。さらにうち5個は半径が地球の0.9~2倍で、木星のような巨大ガス惑星ではなく地球に似た岩石惑星である可能性が高い。

地球に近い環境を持つと思われる系外惑星としては、地球から約20光年離れたグリーゼ581と呼ばれる恒星を公転しているものが地上の望遠鏡で見つかっているが、今回の発見と、ケプラーが全天の400分の1の領域しか観測していないことを考えると、実際にはかなりあるらしい。

ただ、候補が実際に惑星であることを確認するには、地上の望遠鏡の観測も併用して数年かかるという。

核兵器の維持管理を主目的に設立された米国の研究施設で、大阪大が来年にも共同研究を始める。世界一とされる強力なレーザーを使い、恒星が燃え尽きた最期に起きる「超新星爆発」を地上で再現し、しくみの解明に役立てる。

恒星の内部では、水素やヘリウムなどの軽い元素が融合して重い元素がつくられる「核融合」が起きている。星の最期には、重い元素が重力で収縮して超新星爆発が起きる。阪大の研究は、爆発の際に衝撃波や宇宙線が発生するしくみを、レーザーによって再現して確かめる。

エネルギー省の核兵器研究所「ローレンス・リバモア国立研究所」にある「国立点火施設」(NIF)が昨年、基礎物理の共同実験を国際公募。阪大の1件を含む12件が採択された。

NIFはラグビー場ほどの大きさの実験施設に192本のレーザーを備え、光を一点に集中させて水素などに照射して核融合を起こし(点火)、水爆と同じ状態を人為的に作り出すのが主目的で、約4千億円をかけて2009年に完成した。

主に経年劣化した核兵器の爆発性能を確かめる実験に使われ、1年半以内の「点火」実現を目指す。点火の必要のない基礎物理研究も行われる。NIFがつくる超高温、超高圧の状態は輝く星に近い環境とされる。

交渉に当たった阪大レーザーエネルギー学研究センターの疇地(あぜち)宏センター長は、「研究内容は軍事と無関係の基礎科学なので問題ないと判断した」と話す。採択したのはNIFの外部の人でつくる委員会で、透明性は高いという。

NIF側は今回、基礎研究だけでなく、点火を目的とした共同研究も日本に申し入れた。阪大側は前向きに検討したが、実験の所管がエネルギー省内の国家核安全保障局という軍事部門だったため、軍事研究に加担したととられかねず、断念したという。

NIFが国際公募したのは、軍事研究費削減の圧力が強まる中、他国を取り込んで予算を確保しやすくする狙いがあるものと見られる。阪大も、40年前からレーザー核融合の研究を続けてきたが、研究費はかつての1割ほどになっている。(小宮山亮磨)

【所在地】〒252-5210 神奈川県相模原市中央区由野台3-1-1

【開館時間】9時45分~17時30分

年中無休ですが、都合により休館することがあります。

「臨時休館日のお知らせ」参照

【無料駐車場】若干

【車いす・ベビーカー】可

【食堂】あり(営業時間:平日11時30分~13時30分)

【売店】あり(営業時間:平日9時30分~16時30分)

※2011年3月1日~31日は、厨房内の改修工事のため休業

【ペットの入場】不可

「はやぶさ」原寸模型(展示室)

宇宙科学研究の歴史的な模型などを展示しています。

門衛所で受け付けを済ませば、展示室の見学が自由にできます。(事前申込不要)

団体見学の際の案内や、展示室以外の建物内の見学をご希望の場合は、下記問合せ先まで事前にご連絡ください。日時等調整させていただきます。

M-Vロケット実機模型(右)とM-3SIIロケット原寸模型(左)

屋外にはM-Vロケットの実機模型を展示。その隣には、M-3SIIロケット原寸模型も展示してあります。

食堂や売店もご利用いただけます。(それぞれの営業時間内に限る)

門衛所にてキャンパス案内図を配布しますので、開館時間内において指定のエリア内をご自由に散策できます。

職員所蔵の宇宙関連の一般向け書籍を展示室内に配置しています。調べ物などにご利用下さい。

また、専門書については図書室にて閲覧することができますので、平日の10時~12時、13時~17時の間でご利用下さい。

●徒歩の場合・・・

JR横浜線「淵野辺駅」南口下車徒歩20分

※徒歩で行く際は、地図上の・・・・・・線のルートを使うと便利です。

●バスの場合・・・

JR横浜線「淵野辺」南口下車

淵野辺駅南口2番乗り場

淵36または淵37 青葉循環 淵野辺駅南口行き 「市立博物館前」下車徒歩3分