ゴーン前会長の弁護人、弘中惇一郎氏が会見 3回目の保釈請求(2019年3月4日)

「議論再燃!ベーシックインカム」(2) 日本の社会保障とBI 宮本太郎・中央大学教授 2018.5.24

最新ニュース速報 森永卓郎 年収10万円時代 ベーシックインカム 格差社会 2018年11月14日

森永卓郎「年収10万円時代の生き方」マンガで教えます!ライフ・マネー 2018.11.25

https://smart-flash.jp/lifemoney/55612

2003年、経済評論家の森永卓郎氏が格差社会の到来を予言し、ベストセラーとなった著書『年収300万円時代を生き抜く経済学』。「年収300万円」はその年の流行語にもなった。

あれから15年、出版当時は「まさか!」と思われた「年収300万円時代」は現実となり、もはや「年収200万円時代」の声も聞かれるまでに。なぜこんな世の中になったのか。森永氏がマンガで解説する!

森永氏が言及したベーシック・インカムとは、生活保護や年金など現行の社会保障制度をなくし、すべての人に生活を保障する最低限度額を支給する制度だ。

経済評論家の波頭亮氏も、制度導入のメリットを強調する。

「生活保護のような手続きもなく、シンプルで行政コストも安くすみます。全員が受け取るので、もらう側のプライドも傷つきません。収入を増やしたければ働けばいいので、働く意欲も損なわれません」

気になるのは財源だが……。

「不要になる国民年金や生活保護の予算を充て、法人税増税や累進課税の強化を進めれば賄えます。富の再分配をすれば、低所得者の消費が活発になり、景気もよくなります」(波頭氏、以下同)

仕事に対する考え方も、大きく変わる。

「食うためでなく『人間にしかできないこと』つまり芸術や看護・介護といった感情に根ざしたものとなるでしょう」

企画監修・森永卓郎

(週刊FLASH 2018年11月20日号)

ジュ―リー・クーパー英国会議員×増山麗奈対談

樋口浩義筑波学院大学講師による日本へのベーシックインカム導入の課題

介護 月平均7万9000円の負担

北欧に見る「働く」とは(5)「貧困のわな」から救う

ベーシックインカム(BI、基礎的な収入)は働いていても、そうでなくても月五百六十ユーロ(約七万三千円)を受け取れる。失業給付に代わり導入できないか、フィンランド政府が社会実験を続ける目的は「貧困のわな」の解消だ。失業給付は働き始めると減らされたりカットされる。働いた収入が少なくて、それだけで生活できない人は就労をあきらめたりやめてしまう。結局、貧困から抜け出せない。「こうなる恐怖が一番大きい」 BIを担う社会保険庁のオッリ・カンガス平等社会計画担当部長は話す。わなに陥らぬ制度としてBIの可能性を探っている。背景には近年の経済格差の拡大や、人工知能(AI)やITの進展による働き方の多様化がある。経済成長率は五年前からやっと上向きに転じたが、失業率はここ数年、8%を超えたままだ。3%前後の日本よりかなり高い。少子高齢化も進む。AIの活用が進めばなくなる職種がでてくる。就業できても短時間労働になり十分な収入が得られない仕事が増えるといわれる。若者が減り高齢化が進む中で就業率を高く保つために長く働けるような社会にせねばならない。ピルッコ・マッティラ社会保険担当相=写真=はBIに期待を寄せる。「BIの実験対象者は経済的に厳しい人たちだが、BIが働く意欲を後押しし前向きに人生を考える機会を提案していると思う」。実験は終わり次第、検証作業に入る。他方で実は、働いていることや求職活動をしていることを条件に現金を支給する別の給付制度も始めた。また四十種類もの給付制度が林立、複雑化して国民に分かりにくくなってしまった今の制度全体を思い切って簡素化し、必要な給付が分かりやすく国民に届くようにする案も検討されている。どんな支援なら働く人が安心し増えるのか。いうなれば、走りながら考えている。 (鈴木 穣)

北欧に見る「働く」とは(4) 就労を後押しするお金

http://www.chunichi.co.jp/article/column/

人は収入があっても働くか。

フィンランド政府が実施しているベーシックインカム(BI)という現金給付は、それを探る社会実験だ。

BIは就労の有無や収入などに関係なく国民全員に定期的に生活に最低限必要なお金を配る制度である。いわば国による最低所得保障だ。古くからこの考え方はあるが、フィンランドで行われている実験は対象者も金額も絞っている。限定的なBIである。

昨年一月から二年間、長く失業している現役世代二千人を選び、失業給付の代わりに無条件で月五百六十ユーロ(約七万三千円)を支給している。

BIを受ける人に聞いてみた。

新聞社を解雇されてフリージャーナリストとして働くトゥオマス・ムラヤさん=写真=は収入が安定しない。「生活保護を受けていた時は、恥ずかしいという気持ちがあったが、BIは自分からお願いしなくても支給を受ける権利としてもらえるものだ。ストレスがなくなった」と好評価だ。

働き始めると給付をカットされる失業給付と違い、働いて収入があってもBIは受け取れる。「講演などして少し報酬をもらう仕事も安心してできる」と話す。

二年間失業中だったITエンジニアのミカ・ルースネンさんはやっと再就職が決まった直後に実験対象者に選ばれ喜んだ。

「新たな仕事の給与はそんなに高くない。給付は家のローンに充てている。失業中に再就職に向け勉強してきたボーナスのようだ」

生活保護だと毎月、求職活動や収入などの報告書を出さねばならず「煩雑な作業で抵抗感があった。政府から監視され信用されていないようにも感じた。そこから解放された」と話す。

ムラヤさんが実験参加者数人に取材したところ就活に前向きだという。

BIが失業者の働く意欲を高めるか、逆に失わせるか調べる。裏を返せば、今の社会保障制度が社会変化に対応できていないことの表れだ。 (鈴木 穣)

北欧に見る「働く」とは(3) 意欲支える社会保障

|

スウェーデンモデルは、転職をためらわない働き方といえる。

なぜ可能なのか。

イルヴァ・ヨハンソン労働市場担当相=写真=は、理由を二つ挙げる。

「スウェーデンの労働者は職能が高く研究開発も熱心だ。人件費が高いので一時、外国に移っていた企業が戻ってきている」

企業は質の高い労働力を得られる。だからイノベーション(業務刷新)に積極的になれる。

もうひとつは「保育や教育が無料で失業給付など国民はあらゆるセーフティーネットがあることが分かっている。失業を恐れない環境がある」。

職業訓練と合わせて手厚い社会保障制度が国民の不安を取り除いている。給付が高齢者に偏る日本と違い、現役世代がしっかり支えられている。それが働く意欲を後押ししている。

課題の人工知能(AI)やITの進展による職業訓練の高度化が急務だと政府も認める。既に学校教育では新技術を学び始め、職業訓練の刷新も検討中だという。

労組も動く。

新技術を利用して個人で事業をする人が増えている。事務職系産別労組ユニオネンは三年前、個人事業者の加盟を認めた。今、一万人いる。マルティン・リンデル委員長は「賃金上げや職場環境の整備は国民全体の問題だ」と話す。このモデルを色あせない存在にする努力は絶え間ないようだ。

日本ではどうだろうか。

労働市場は終身雇用、年功序列賃金、企業内労組の三つが特徴だ。高度成長期には企業内で雇用をつなぎとめることに役立った。

だが、低成長時代の今、企業は業務縮小や新業務への挑戦が必要だ。「定年まで勤め上げる」発想だけでは乗り切れないかもしれない。

一人当たりの国民総所得はスウェーデン五万四千六百三十ドル、日本の一・四倍になる。

働き続けることへの不安を解消するもうひとつの視点は社会保障改革である。 (鈴木 穣)

<北欧に見る「働く」とは>(2)国際競争へ労使が一致

http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2018062602000165.html

経営難で収益力が落ちた企業は救わず、失業者を訓練して成長している分野の職場に送り込む。その結果の経済成長率は二〇一六年で3・3%だ。1%台の日本は水をあけられている。

スウェーデン社会が、この政策を選んだ理由は何だろうか。

雇用を守る労働組合にまず聞いた。組合員約六十五万人が加盟する事務職系産別労組ユニオネンのマルティン・リンデル委員長は断言する。

「赤字企業を長続きさせるより、倒産させて失業した社員を積極的に再就職させる。成長分野に労働力を移す方が経済成長する」

経営者はどう考えているのか。日本の経団連にあたるスウェーデン産業連盟のペーテル・イェプソン副会長は明快だった。

「国際競争に勝つことを一番に考えるべきだ。そのためには(買ってくれる)外国企業にとって魅力ある企業でなければならない」

労使双方が同じ意見だ。

人口がやっと千万人を超えた小国である。生き残るには、国の競争力を高める質の高い労働力確保が欠かせない。働く側も将来性のある仕事に移る方が利益になる。政府も後押ししており政労使三者は一致している。

労働組合が経営側と歩調を合わせられるのは、七割という高い組織率を誇るからだ。企業との交渉力があり、政府へは必要な支援策の充実などを実現させてきた。労組のない企業が多く組織率が二割を切る日本ではこうした対応は難しいだろう。

働き続けられることを守るこの考え方は、一九五〇年代にエコノミストが提唱し社会は次第に受け入れていった。政策の変更には時間がかかる。だから早い段階から変化を理解し備えようとする意識がある。

しかし、新たな課題も押し寄せる。人工知能(AI)やITの進展で、職業訓練もより高度なものにならざるを得ない。雇用されずに個人で事業をする人も増えている。働き方は時代で変わらねばならない。 (鈴木 穣)

北欧に見る「働く」とは(1) 企業は救わず人を守る

|

赤字経営となった企業は救わないが、働く人は守る。

スウェーデンでの雇用をひと言でいうとこうなる。

経営難に陥った企業は残念ながら退場してもらう。しかし、失業者は職業訓練を受けて技能を向上し再就職する。積極的労働市場政策と言うそうだ。

かつて経営難に陥り大量の解雇者を出した自動車メーカーのボルボ社やサーブ社も、政府は救済せずに外国企業に身売りさせた。そうすることで経済成長を可能としている。だから労使双方ともこの政策を受け入れている。

中核は手厚い職業訓練だ。事務職の訓練を担う民間組織TRRは労使が運営資金を出している。会員企業は三万五千社、対象労働者は九十五万人いる。

TRRのレンナット・ヘッドストロム最高経営責任者は「再就職までの平均失業期間は半年、大半が前職と同等か、それ以上の給与の職に再就職している」と話す。

スウェーデンは六年前から新たな取り組みも始めている。大学入学前の若者に企業で四カ月間、職業体験をしてもらい人材が必要な分野への進学を促す。

王立理工学アカデミーは理系の女性、日本でいうリケジョを育成する。この国には高校卒業後、進学せず一~二年、ボランティアなどに打ち込むギャップイヤーという習慣があり、それを利用する。

研修を終えたパトリシア・サレンさん(20)=写真=は「生物に関心があったが、研修でバイオ技術とは何か分かった。医学も含め幅広い関心を持てた」と話す。この秋からバイオ技術を学ぶため工科大に進学するという。

以上が世界の注目するスウェーデンモデルだ。解雇はあるが訓練もある。だから働き続けられる。日本は終身雇用制でやってきた。だが低成長時代に入り人員整理も不安定な非正規雇用も増大する。

「議論再燃!ベーシックインカム」(1) AI時代にはBIが不可欠 井上智洋・駒沢大学准教授 2018.5.22

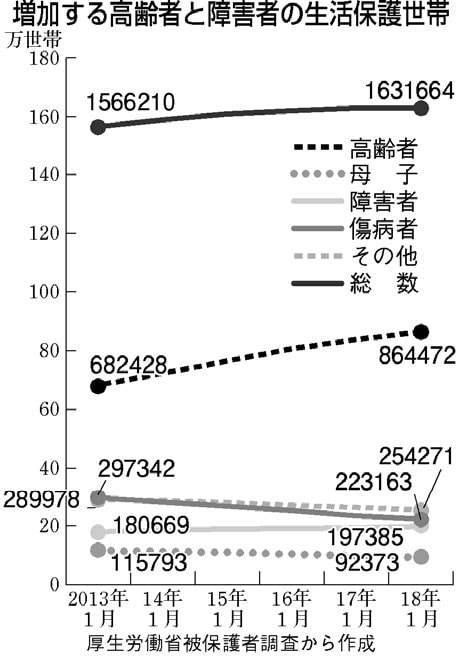

生活保護 障害者で増加

今年1月 高齢者も前年上回る

https://www.jcp.or.jp/akahata/aik18/2018-04-08/2018040801_04_1.html

今年1月に生活保護を利用した世帯は約164万世帯で、前年同月と比べると高齢者と障害者の世帯で増加したことが、厚生労働省が4日に発表した「被保護者調査」で分かりました。それによると、一時的な保護停止を除く生活保護世帯は、1月時点で164万2世帯となり、前年同月と比べて533世帯増えました。世帯の類型別にみると、65歳以上の「高齢者」が、前年同月より2万5612世帯増えて86万4472世帯に達し、「障害者」も3471世帯増えて19万7385世帯となりました。それ以外の「母子」と「傷病者」、失業者を含む「その他」の世帯は、いずれも前年同月より減少しており、「高齢者」と「障害者」の増加が、生活保護世帯を押し上げたかたちです。最近の生活保護世帯の推移をみると、「高齢者」とともに「障害者」の増加がめだちます。13年1月~18年1月の5年間で、「障害者」は1万6716世帯増えました。(図)障害者団体「きょうされん」の生活実態調査(16年5月発表)では、回答した約1万4700人のうち、8割の人が相対的貧困とされる年収122万円の「貧困線」以下の収入状況でした。生活保護を利用している人の割合は11・4%で、国民一般の平均(1・7%)を大幅に上回りました。障害者世帯が厳しい生活を強いられている一番の原因は、主な収入源である障害年金の支給水準の低さです。厚生労働省の障害年金受給者実態調査(14年)によると、回答した約1万6000人の平均年金額は月7万7829円で、年金を含む世帯の年収は、中央値が183万円で、国民一般(国民生活基礎調査)の415万円を大きく下回っています。障害者の生活と権利を守る全国連絡協議会の白沢仁事務局長は「障害年金だけでは暮らせず、生活保護を利用している人は多い。生活保護を利用しなくても暮らせるように、すべての障害者が健康で文化的な最低限度の生活ができる水準に、年金支給額を抜本的に引き上げることが必要です」と話しています。

|