スミソニアンの「世界を変えた航空機シリーズ」の広場には、

航空機を拡大解釈するという観点から(多分)、

宇宙関係のこんな展示があります。

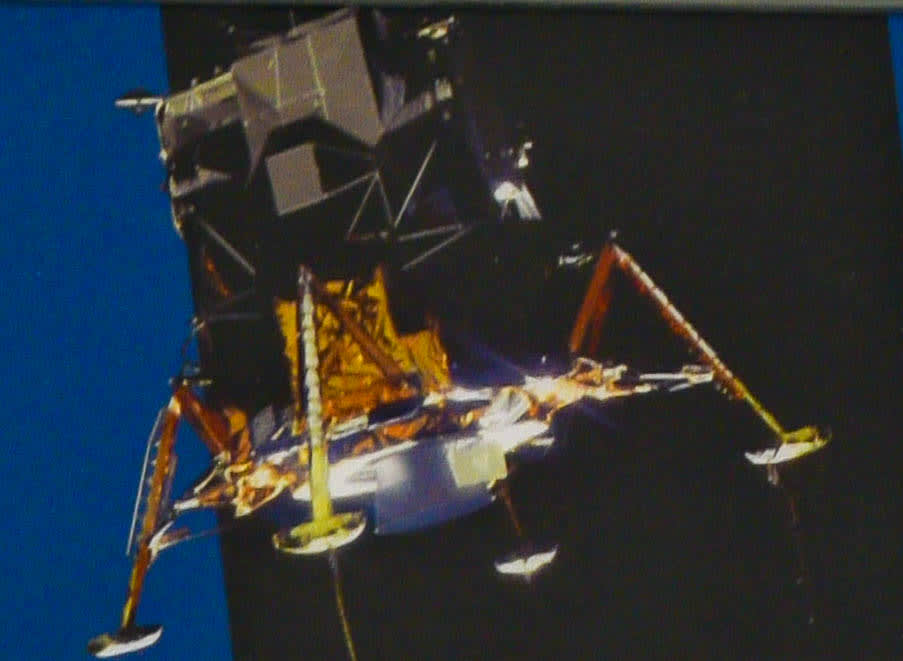

月着陸船 LM-2

Lunar Module LM-2

航空機を拡大解釈するという観点から(多分)、

宇宙関係のこんな展示があります。

月着陸船 LM-2

Lunar Module LM-2

展示説明の最初には、誇らしげな調子でこのように書かれています。

「この月着陸船は人類の成し遂げた最大の成果の一つである、

別の天体に自らを着陸させることに寄与しました」

「この月着陸船は人類の成し遂げた最大の成果の一つである、

別の天体に自らを着陸させることに寄与しました」

1969年から72年の間に、基本的にこれと同じものである6基の月着陸船が、

合計12名のアメリカ人宇宙飛行士を月に降り立たせました。

ただし、ここに展示されているところの

「ルナモジュール」LM-2は、宇宙に行ったことはありません。

低軌道におけるテストのために建造されましたが、実際には

月面着陸に耐えるだけの能力があるかどうかを測定するために

地上で実験するためだけに使用されたものとなります。

アポロ11号に搭載され、実際にに月着陸を行なった

LM-5イーグルはこれと同じものです。

合計12名のアメリカ人宇宙飛行士を月に降り立たせました。

ただし、ここに展示されているところの

「ルナモジュール」LM-2は、宇宙に行ったことはありません。

低軌道におけるテストのために建造されましたが、実際には

月面着陸に耐えるだけの能力があるかどうかを測定するために

地上で実験するためだけに使用されたものとなります。

アポロ11号に搭載され、実際にに月着陸を行なった

LM-5イーグルはこれと同じものです。

ところで、こういう話題を選んだ時の「あるある」とでもいうのか、

わたしがたまたまこのシリーズに着手したとたん、

アマゾンプライムでアポロ11号の船長だったニール・アームストロングを

ライアン・ゴズリング(LA LA LANDの”セブ”役)が演じた、

「ファースト・マン」が配信されました。

わたしがたまたまこのシリーズに着手したとたん、

アマゾンプライムでアポロ11号の船長だったニール・アームストロングを

ライアン・ゴズリング(LA LA LANDの”セブ”役)が演じた、

「ファースト・マン」が配信されました。

資料を集めて取り敢えず目を通した後だったので、

映画の内容と登場人物のバックボーンが一応頭に入っており、

なるほど、このことをこう扱うのか、とか、

この人物はこんな逸話を残していたのか、などといった

現実との擦り合わせをしながら見ることができて大変面白かったです。

映画の内容と登場人物のバックボーンが一応頭に入っており、

なるほど、このことをこう扱うのか、とか、

この人物はこんな逸話を残していたのか、などといった

現実との擦り合わせをしながら見ることができて大変面白かったです。

月面着陸船は、1945年から91年までの冷戦中、

技術的優位性と国際的な名声を争った、ソビエト連邦との

「宇宙開発競争」におけるアメリカの勝利を象徴するものとなりました。

技術的優位性と国際的な名声を争った、ソビエト連邦との

「宇宙開発競争」におけるアメリカの勝利を象徴するものとなりました。

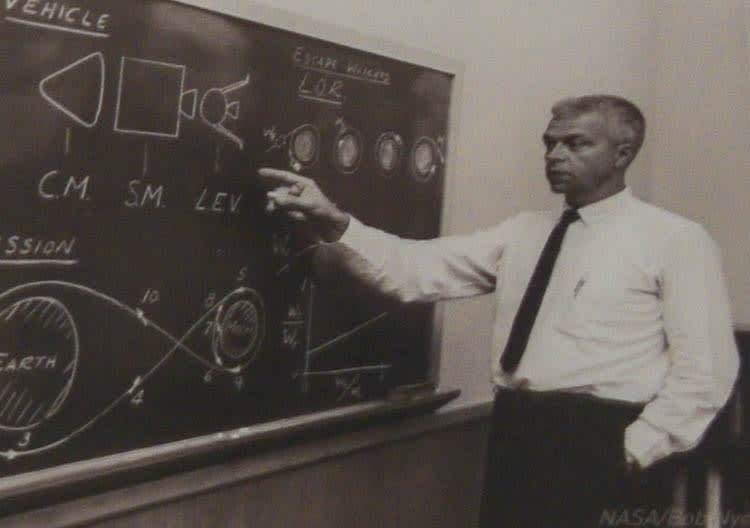

アポロ月着陸船(LM)は、月周回軌道から二名の宇宙飛行士を

月面に往復させるためにグラマン社が設計した2段式の宇宙船です。

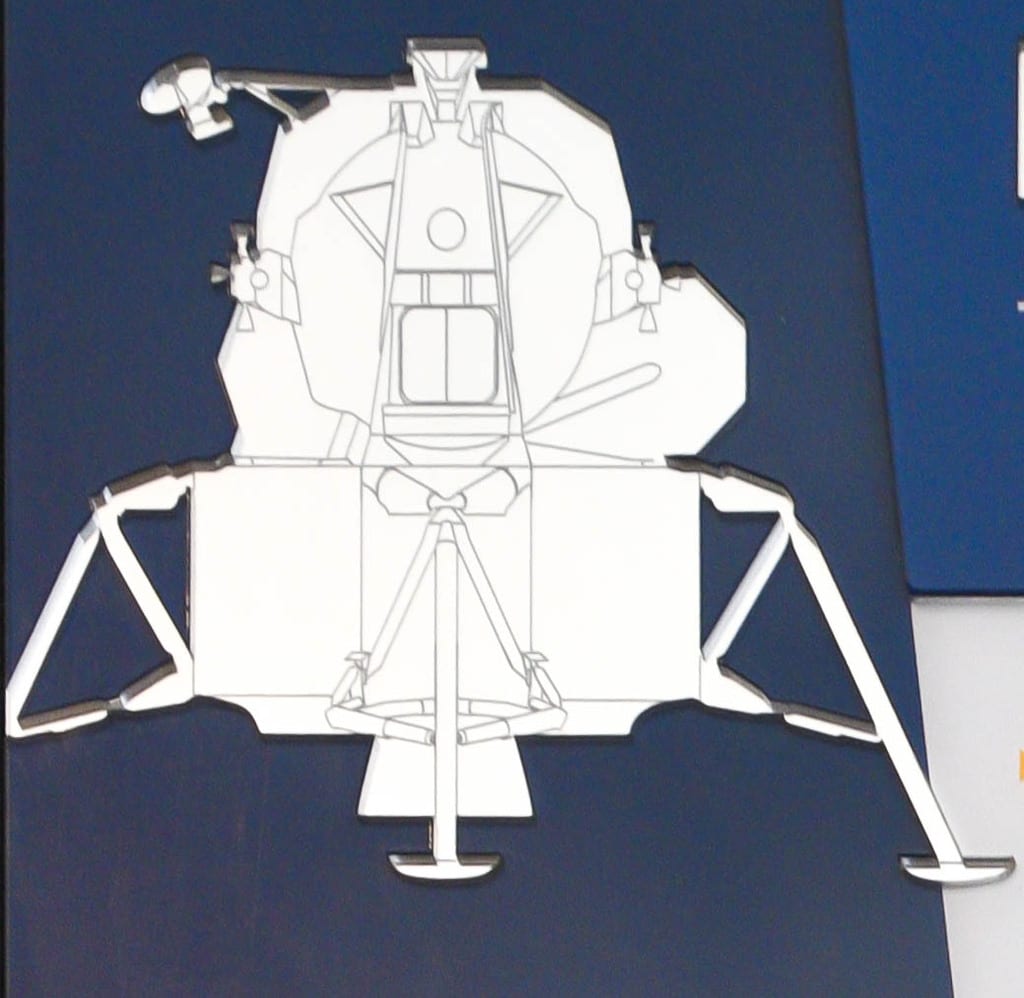

実物より現地にあったこの模型を見ていただくとわかりやすいのですが、

上段の階は、加圧されたクルーのコンパートメント、

機器エリア、そして上昇ロケットエンジンで構成されています。

下階には着陸装置があり、下降ロケットエンジンと

月面実験装置が搭載されています。

LM-2は、2回目の無人地球周回軌道試験飛行を行うために製作されました。

しかし、アポロ5号で実施された第1段の試験飛行が成功したため、

2回目の無人の試験飛行は不要と判断されました。

そこで2号機は、月面着陸ミッションに先立つ地上試験用になったのです。

ちなみにスミソニアンのホームページには、

1970年、愛知で行われた「愛・地球博」で、

このLM-2の上昇ステージは数ヶ月間展示されていた

と書かれているのですが、愛知の万博って、2005年ですよね?

1970年って、大阪万博のことじゃありませんか。

月面に往復させるためにグラマン社が設計した2段式の宇宙船です。

実物より現地にあったこの模型を見ていただくとわかりやすいのですが、

上段の階は、加圧されたクルーのコンパートメント、

機器エリア、そして上昇ロケットエンジンで構成されています。

下階には着陸装置があり、下降ロケットエンジンと

月面実験装置が搭載されています。

LM-2は、2回目の無人地球周回軌道試験飛行を行うために製作されました。

しかし、アポロ5号で実施された第1段の試験飛行が成功したため、

2回目の無人の試験飛行は不要と判断されました。

そこで2号機は、月面着陸ミッションに先立つ地上試験用になったのです。

ちなみにスミソニアンのホームページには、

1970年、愛知で行われた「愛・地球博」で、

このLM-2の上昇ステージは数ヶ月間展示されていた

と書かれているのですが、愛知の万博って、2005年ですよね?

1970年って、大阪万博のことじゃありませんか。

これだよね

そうかー、これ、大阪に来ていたことがあるのか。

前回ご紹介した、アクタン・ゼロの実験をしたことがある風洞と並んで、

我々日本人にとってご縁があったということで感慨深いですね(適当)

前回ご紹介した、アクタン・ゼロの実験をしたことがある風洞と並んで、

我々日本人にとってご縁があったということで感慨深いですね(適当)

LM-2は日本から変換されて帰国後、下降ステージと合体し、

アポロ11号の月着陸船「イーグル」に似せて改造され、

スミソニアンに展示されて今日に至ります。

◆宇宙開発戦争 スペース・レース

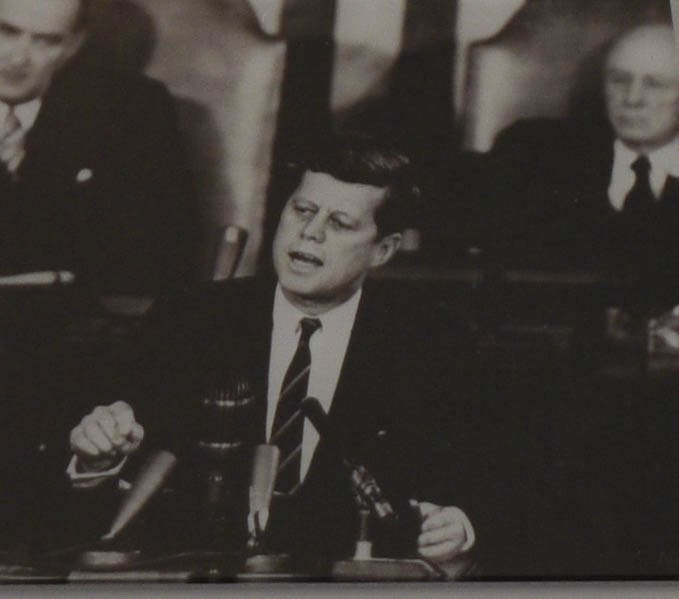

1961年5月25日に行われたジョン・F・ケネディの表明を受けて、

月に人間を送り送り込むための表明が開始されました。

アポロ11号の月着陸船「イーグル」に似せて改造され、

スミソニアンに展示されて今日に至ります。

◆宇宙開発戦争 スペース・レース

1961年5月25日に行われたジョン・F・ケネディの表明を受けて、

月に人間を送り送り込むための表明が開始されました。

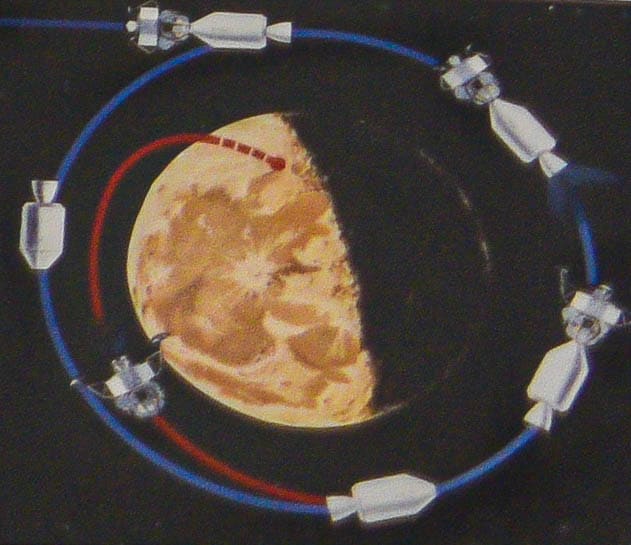

「人類初の月面着陸を試みる」

写真はアメリカ議会の合同会議で演説しているケネディ大統領です。

彼はこの時、人類を月に送るための議会の支援を要請しました。

ケネディの左後ろはリンドン・ジョンソン副大統領の姿が見えます。

彼はこの時、人類を月に送るための議会の支援を要請しました。

ケネディの左後ろはリンドン・ジョンソン副大統領の姿が見えます。

この彼の決定は、冷戦下における宇宙開発競争において、

ソビエト連邦に宇宙における一連の成果を先んじて挙げられ、さらには

ロケット技術開発でアメリカが遅れをとっているという認識の上に立ち、

これを逆転するための意志を表したものでした。

ソビエト連邦に宇宙における一連の成果を先んじて挙げられ、さらには

ロケット技術開発でアメリカが遅れをとっているという認識の上に立ち、

これを逆転するための意志を表したものでした。

ケネディ大統領のブレーンは、

「アメリカは10年以内に月に到達し、ソ連を打ち負かすことができる」

と焚き付け、吹き込み・・いや、示唆しました。

映画「ファースト・マン」では、11号の月着陸成功後、

それを見ることなく暗殺されたケネディ大統領の、あの、

「アメリカは10年以内に月に到達し、ソ連を打ち負かすことができる」

と焚き付け、吹き込み・・いや、示唆しました。

映画「ファースト・マン」では、11号の月着陸成功後、

それを見ることなく暗殺されたケネディ大統領の、あの、

「We choose to go to the Moon.」

が繰り返される演説が、その成功を墓前に報告するように流れます。

ここで宇宙開発競争、スペース・レースについて書いておきます。

宇宙開発競争とは、20世紀の冷戦時代に敵対していたソ連とアメリカが、

より優れた宇宙飛行能力を獲得するために行った競争のことをいいます。

その実態は第二次世界大戦後の弾道ミサイルによる核軍拡競争でした。

世界大戦が終了すると、それまでの同盟国であったアメリカとソ連は

冷戦(1947−1991)として知られる政治的対立と軍事的緊張に陥ります。

共通の敵がいなくなったので「てっぺんの取り合い」が始まったわけです。

そしてこの二大国は、西欧諸国と東欧圏(ソ連の衛星国)を巻き込んで

対立を二極化させる過程で宇宙開発競争を繰り広げるわけですが、

対立を二極化させる過程で宇宙開発競争を繰り広げるわけですが、

宇宙飛行において先んじること、すなわち技術的優位は、抑止力という点で

国家の安全保障に必要なものと見なされたのでした。

国家の安全保障に必要なものと見なされたのでした。

宇宙開発競争は、人工衛星の打ち上げに始まり、

月・金星・火星へのロボット宇宙探査、地球低軌道での有人宇宙飛行、

そして最終的には月への探査を実現させます。

月・金星・火星へのロボット宇宙探査、地球低軌道での有人宇宙飛行、

そして最終的には月への探査を実現させます。

◆第二次世界大戦後のソ連とアメリカ

ソ連のロケット技術に大きな貢献を行った科学者、

セルゲイ・コロレフは、スターリンの大粛清で投獄されていた人物ですが、

戦後スターリンは彼をロケット技師長に任命し、

ドイツから移住させた170名以上のロケットの専門家をコンサルタントにして

大陸間弾道ミサイル(ICBM)の開発を命じました。

1957年、コロレフがゴーサインを出したR-7セミョールカ・ロケットは

実験に成功し、翌月には世界初の完全運用可能なICBMとなります。

その後、この技術は最初の人工衛星の宇宙への打ち上げに使用され、

誘導体はソ連のすべての有人宇宙船を打ち上げることに成功しました。

1957年、コロレフがゴーサインを出したR-7セミョールカ・ロケットは

実験に成功し、翌月には世界初の完全運用可能なICBMとなります。

その後、この技術は最初の人工衛星の宇宙への打ち上げに使用され、

誘導体はソ連のすべての有人宇宙船を打ち上げることに成功しました。

アメリカがドイツから獲得した技術者ヴェルナー・フォン・ブラウンは、

ソ連のコロレフの「カウンターパート」という立場でした。

彼は1950〜60年代にかけて、アメリカロケット技術の第一人者となります。

実は昔々、アメリカにもロケット技術の先駆者はいたのですが、

その人物はアメリカのマスメディアによって潰されてしまっていました。

アメリカのロケットのパイオニアであるロバート・H・ゴダード。

1914年には小型液体燃料ロケットを開発し、特許を取得していたのですが、

『ニューヨーク・タイムズ』の社説でその考えを揶揄され、

マッドサイエンティスト呼ばわりされたため、すっかり拗ねてしまい、

世捨て人になって研究を人に公表せずに死んでしまったという人です。

その人物はアメリカのマスメディアによって潰されてしまっていました。

アメリカのロケットのパイオニアであるロバート・H・ゴダード。

1914年には小型液体燃料ロケットを開発し、特許を取得していたのですが、

『ニューヨーク・タイムズ』の社説でその考えを揶揄され、

マッドサイエンティスト呼ばわりされたため、すっかり拗ねてしまい、

世捨て人になって研究を人に公表せずに死んでしまったという人です。

今でも割とロクなことをしないので有名なNYTですが、この時の罪は重大で、

ゴダードという「マッドサイエンティスト」を失ったアメリカは、

第二次世界大戦中の三大国の中で、唯一自国のロケット計画を持たない国

になってしまったのです。

ゴダードという「マッドサイエンティスト」を失ったアメリカは、

第二次世界大戦中の三大国の中で、唯一自国のロケット計画を持たない国

になってしまったのです。

そこで戦後のアメリカは、ドイツから大量のV2ロケット、そして

「ペーパークリップ作戦」でフォン・ブラウンなどの技術者を乱獲しました。

アメリカに渡ったドイツ人技術者は、捕獲したV2を組み立てて打ち上げ、

アメリカのエンジニアにその運用を指導して、技術を伝えます。

「ペーパークリップ作戦」でフォン・ブラウンなどの技術者を乱獲しました。

アメリカに渡ったドイツ人技術者は、捕獲したV2を組み立てて打ち上げ、

アメリカのエンジニアにその運用を指導して、技術を伝えます。

その後、宇宙から初めて地球の写真を撮られ、最初の2段ロケット、

WAC Corporal-V2 combination を1949年に完成させました。

その後ドイツのロケットチームは、陸軍初の

WAC Corporal-V2 combination を1949年に完成させました。

その後ドイツのロケットチームは、陸軍初の

実用中距離弾道ミサイル、レッドストーンロケット

を開発し、その技術は踏襲されて、アメリカ初の宇宙衛星、そして

最初の有人飛行による水星宇宙探査を打ち上げるに至ります。

最初の有人飛行による水星宇宙探査を打ち上げるに至ります。

これはジュピターとサターン、ロケット・ファミリーの基礎となりました。

◆競争開始〜スプートニク・ショック

1955年8月2日、アメリカが自ら定めた「国際地球物理年」のために

人工衛星を打ち上げることを発表した4日後、

ソ連が「近いうちに」自分たちも衛星を打ち上げる!と宣言したことから、

両大国のあいだに本格的な競争は始まりました。

◆競争開始〜スプートニク・ショック

1955年8月2日、アメリカが自ら定めた「国際地球物理年」のために

人工衛星を打ち上げることを発表した4日後、

ソ連が「近いうちに」自分たちも衛星を打ち上げる!と宣言したことから、

両大国のあいだに本格的な競争は始まりました。

そしてアメリカを衝撃的な「スプートニク・ショック」が襲います。

1957年、ソ連は初めてスプートニク1号で人工衛星の打ち上げに成功し、

1961年4月12日にユーリ・ガガーリンを人類初の宇宙飛行に送り出しました。

1957年、ソ連は初めてスプートニク1号で人工衛星の打ち上げに成功し、

1961年4月12日にユーリ・ガガーリンを人類初の宇宙飛行に送り出しました。

ソビエト連邦は、その後数年にわたり、このような初の試みを行い、

宇宙開発競争において早くからリードしていることを誇示し続けます。

そこで、ケネディ大統領の議会演説が行われた、というわけです。

「人類を月に着陸させ、地球に安全に帰還させる」

宇宙開発競争において早くからリードしていることを誇示し続けます。

そこで、ケネディ大統領の議会演説が行われた、というわけです。

「人類を月に着陸させ、地球に安全に帰還させる」

これ以降、米ソ両国は超大型ロケットの開発に取り組み始めました。

そしてアメリカは3人乗りの軌道衛星と2人乗りの着陸機を

月に送り込めるサイズのサターンVの配備に成功することになります。

月に送り込めるサイズのサターンVの配備に成功することになります。

そして1969年7月20日。

ニール・アームストロング、続いてバズ・オルドリンが

人類最初に月面に足を踏み入れた瞬間です。

それはアポロ11号がケネディの目標を達成した瞬間でもありました。

この瞬間を推定5億人がリアルタイムで見たと言われています。

ニール・アームストロング、続いてバズ・オルドリンが

人類最初に月面に足を踏み入れた瞬間です。

それはアポロ11号がケネディの目標を達成した瞬間でもありました。

この瞬間を推定5億人がリアルタイムで見たと言われています。

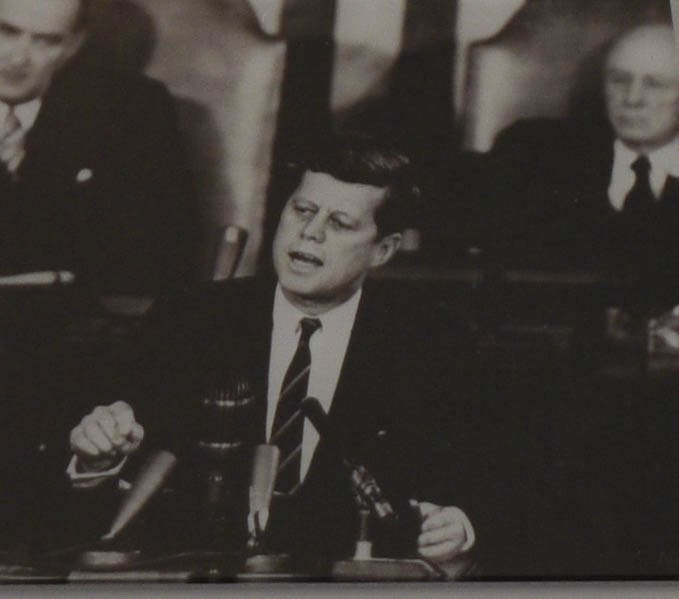

NASAの航空宇宙エンジニアであるジョン・フーボルト。(ドイツ系)

アポロ計画のために選択された月軌道ランデブーについて説明しています。

アポロ計画のために選択された月軌道ランデブーについて説明しています。

NASAは月面着陸と地球への再突入のために個別のモジュールを用意する

月軌道ランデブー法を採用することで重量を節約することに成功しました。

月軌道ランデブー法を採用することで重量を節約することに成功しました。

ちなみに人類の月面着陸は捏造だったとされる陰謀論ですが、

これは数年後からあちらこちらから起こってきています。

ちなみにwikiには陰謀論についてまとめてあって、

これがなかなか読み応えがあるので貼っておきます。

アポロ計画陰謀論

そして人類を月に立たせるための月着陸船です。

構造物としてのLM-2は、実際に見るとまるでハリボテのようで、

あまりにも不安定そうなのに驚かされます。

構造物としてのLM-2は、実際に見るとまるでハリボテのようで、

あまりにも不安定そうなのに驚かされます。

これは、宇宙の真空の空間でのみ動作するために設計されているので、

空力面での工夫や合理化などは必要なかったからです。

空力面での工夫や合理化などは必要なかったからです。

ただし、重力については最新の注意が払われました。

月面着陸に耐えるように構築された脚だけは頑丈そうです。

ボディは前述のごとく、非常に壊れやすく、限界まで軽量化されています。

重量を節約するために、座席はなく、

宇宙飛行士は中でずっと立って過ごしました。

宇宙飛行士は中でずっと立って過ごしました。

それまでいろんな作家がSFにおいて宇宙船を想像してきましたが、

そのどれとも実際のものとは似ていませんでした。

あのアイザック・アシモフは、アポロ11号のニュースを受けて、

人類の月到達を知らぬまま世をさったロバート・ゴダードに向かって

そのどれとも実際のものとは似ていませんでした。

あのアイザック・アシモフは、アポロ11号のニュースを受けて、

人類の月到達を知らぬまま世をさったロバート・ゴダードに向かって

「ゴダードよ、我々は月にいる」

と言葉を送り、NYTは、ゴダードを嘲った社説を出した49年後にあたる、

月着陸の翌日、「訂正」という見出しの下にごく短い記事を掲載しました。

月着陸の翌日、「訂正」という見出しの下にごく短い記事を掲載しました。

「タイムズは、自分たちのエラーを後悔しています」

◆アポロ以降〜デタント(緊張緩和)へ

さて、ケネディの月面着陸の目標は達成されました。

ほとんどのアメリカ人は、この特異な成果を、それまでにソ連が挙げた成果を

全て合算してもそれを上回るもの、と考えています。

ソ連はその後2つの有人月探査計画を進めましたが、

アメリカに先を越されたので、結局N1ロケットを中止し、

初の宇宙ステーション計画である「サリュート」計画と

金星・火星への初着陸に集中することに目標を切り替えました。

一方、アメリカは、さらに5人のアポロ乗組員を月に着陸させ、

他の地球外天体の探査をロボットで継続する方法を選択しました。

その後1972年、アポロ・ソユーズ共同実験計画(ASTP)が合意され、

アメリカとソ連の宇宙飛行士の地球軌道上でのランデブーが実現しました。

国際ドッキング規格APAS-75が共同開発され、

デタント(緊張緩和)の時期が到来します。

・・・とかなんとかやっている間にソビエト連邦が崩壊したので、

アメリカと新生ロシア連邦は1993年にシャトル・ミール計画や

国際宇宙ステーション計画に合意し、結果的に宇宙においても

冷戦時代の競争を終わらせることができたというわけです。

さて、ケネディの月面着陸の目標は達成されました。

ほとんどのアメリカ人は、この特異な成果を、それまでにソ連が挙げた成果を

全て合算してもそれを上回るもの、と考えています。

ソ連はその後2つの有人月探査計画を進めましたが、

アメリカに先を越されたので、結局N1ロケットを中止し、

初の宇宙ステーション計画である「サリュート」計画と

金星・火星への初着陸に集中することに目標を切り替えました。

一方、アメリカは、さらに5人のアポロ乗組員を月に着陸させ、

他の地球外天体の探査をロボットで継続する方法を選択しました。

その後1972年、アポロ・ソユーズ共同実験計画(ASTP)が合意され、

アメリカとソ連の宇宙飛行士の地球軌道上でのランデブーが実現しました。

国際ドッキング規格APAS-75が共同開発され、

デタント(緊張緩和)の時期が到来します。

・・・とかなんとかやっている間にソビエト連邦が崩壊したので、

アメリカと新生ロシア連邦は1993年にシャトル・ミール計画や

国際宇宙ステーション計画に合意し、結果的に宇宙においても

冷戦時代の競争を終わらせることができたというわけです。

めでたしめでたし。

なのかな。

宇宙計画についてはこれから分野ごとにまた取り上げることになります。

続く。

なのかな。

宇宙計画についてはこれから分野ごとにまた取り上げることになります。

続く。

思えば、月で宇宙開発は一段落した感じですね。当時「2001年宇宙の旅」という映画があり、2001年(映画公開時から約30年後)には、人間は木星まで行っている予測でしたが、実際には、アポロ計画終了後はスペースシャトルで衛星軌道との往復しかやっておらず、シャトル退役後の今は、軌道上までの移動手段はロシアのソユーズしかありません。

そのうちに他の惑星とか、遠い将来、他の恒星系に行けるようになるのでしょうか。どうなる宇宙開発。