昭和19年5月に制作完了した海軍省後援による宣伝映画、

「水兵さん」の後半です。

山鳥はまだ寒いのに海に落ちたせいで、熱を出してしまいました。

その日、分隊長の留守により、遊興が許された分隊では、

急遽隠し芸大会が行われていました。

おっさんの浪曲など聞いて何が楽しいのかという気もしますが、

娯楽の少ない当時、少年たちは目を輝かせて聞き入っています。

そのとき、鈴木教班長に山鳥の姉が面会を求めてきました。

新兵の間は面会ができないのでかわりに教班長に会ってくれというのです。

演芸会の途中で教班長に生徒の姉が面会に・・・?

これと全く同じシーケンスが「特別年少兵」にもありましたよね。

あの時は、小川真由美演じる生徒の姉は、いわゆる「商売女」でしたが、

こちらではもちろんのこと、そうではありません。

浅田真央ちゃん似

「父がこの度靖國神社に合祀されまして」

母を既に亡くしていた山鳥家は、父を戦地でなくしたので

今はこの姉一人が田畑を守っているのです。

今はこの姉一人が田畑を守っているのです。

鈴木兵曹はそれらの事情を既に身上調査で全て知っていました。

「特別年少兵」では姉は弟にタバコやお酒を託けようとしますが、

この姉が預けようとしたのは、母の墓の土です。

父も母もいるこの土を、船に乗る時、身体につけていけるように

弟にこれを渡してほしい、といわれ、兵曹は厳粛な面持ちで頷きます。

この姉が預けようとしたのは、母の墓の土です。

父も母もいるこの土を、船に乗る時、身体につけていけるように

弟にこれを渡してほしい、といわれ、兵曹は厳粛な面持ちで頷きます。

隠し芸大会はたけなわ。

いつ練習したのか、森村の班員によるハーモニカ合奏が聞こえてきます。

いつ練習したのか、森村の班員によるハーモニカ合奏が聞こえてきます。

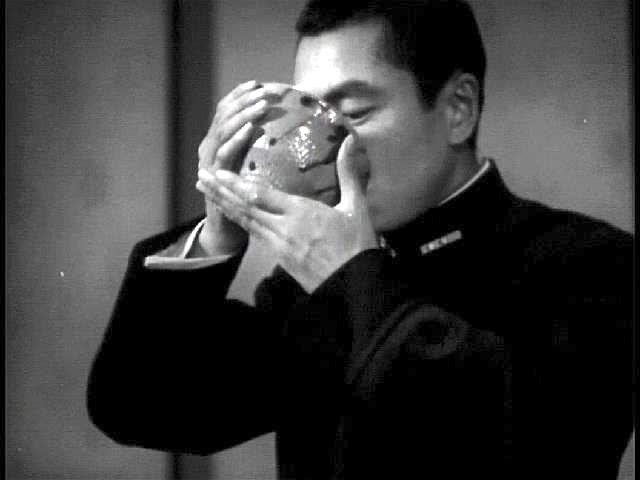

鈴木教班長は山鳥をベッドに見舞い、姉が面会に来たことを伝えます。

「どうしてお父さんのことを誰にも言わなかったのだ」

「父親を戦地でなくしている者は他にもいるでしょうから」

鈴木兵曹は山鳥の健気な言葉に泣きそうになりながら、

預かった母のお墓の土を彼の手に握らせて励ますのでした。

「どうしてお父さんのことを誰にも言わなかったのだ」

「父親を戦地でなくしている者は他にもいるでしょうから」

鈴木兵曹は山鳥の健気な言葉に泣きそうになりながら、

預かった母のお墓の土を彼の手に握らせて励ますのでした。

病室に森村が教班長を呼びにきました。

「皆が鈴木兵曹の演奏を待っております」

隠し芸大会のトリは、鈴木兵曹のバイオリンでした。

ところで皆さん、いまさらですが、この鈴木兵曹役、誰だと思います?

若き日(35歳)の小沢栄太郎なのです。

ところで皆さん、いまさらですが、この鈴木兵曹役、誰だと思います?

若き日(35歳)の小沢栄太郎なのです。

左翼劇場出身の俳優小沢栄太郎は、1940年、所属していた新劇を

軍からの弾圧によって解散させられ、自身も検挙されています。

軍からの弾圧によって解散させられ、自身も検挙されています。

この映画で海軍兵曹を演じた小沢は、直後に応召され戦地に行き、

復員して日本に帰ってきたのは昭和20年11月でした。

復員して日本に帰ってきたのは昭和20年11月でした。

鈴木兵曹がバイオリンで演奏したのは「海行かば」でした。

ソロのバイオリンの旋律は、2コーラス目には荘厳なオーケストラへと変わり、

雨の中、弟を訪ねて会えずに帰って行く姉の姿に重ねられます。

雨の中、弟を訪ねて会えずに帰って行く姉の姿に重ねられます。

去って行く姉の姿をまぶたに描く山鳥。

彼は知っていました。

鈴木兵曹は、国に命を捧げた、山鳥の父のような人々の魂のために

この調べを捧げているのだということを。

彼は知っていました。

鈴木兵曹は、国に命を捧げた、山鳥の父のような人々の魂のために

この調べを捧げているのだということを。

■ 山口中尉の出征

主人公森村新八の所属する92分隊の分隊長、山口中尉が

特別に修身の講義を行いました。

今日(けふ)よりは顧(かへり)みなくて大君(おほきみ)の

醜(しこ)の御楯(みたて)と出(い)で立つ我(われ)は

主人公森村新八の所属する92分隊の分隊長、山口中尉が

特別に修身の講義を行いました。

今日(けふ)よりは顧(かへり)みなくて大君(おほきみ)の

醜(しこ)の御楯(みたて)と出(い)で立つ我(われ)は

山口中尉が吟じた万葉集の防人の歌の意味は、

「今日からは後ろを振り返らず天皇の至らぬ盾となって出発する私」

であり、黒板に見えるもう一首の歌は、

大君の命畏み磯に触り海原渡る父母を置きて

大君の命令を受けて父母を置いて大海原を渡るという意味です。

映画の冒頭の歌もそうですが、このころの陸海軍では

万葉集の防人歌を軍人精神の涵養に用いていました。

日本で軍人を表す防人が形成されたのは大化改新以降で、

当時の「仮想敵国」、唐からの襲来に備えるため、各国から兵隊を募集して

防波堤となる北九州に集めたが最初と言われています。

当時の「仮想敵国」、唐からの襲来に備えるため、各国から兵隊を募集して

防波堤となる北九州に集めたが最初と言われています。

防人歌はそんな各国から集められた軍人たちが詠んだものです。

ちなみに任務地は九州でしたが、どこから行くにしても

交通費は自費、食料も武器も自分で用意していたそうです。

「お前たちは畏れながら」

山口中尉が背を伸ばしながらこのことばを口にしただけで

全員が姿勢をしゃんと伸ばします。

「陛下の御盾となって国を守る武人である」

ちなみに任務地は九州でしたが、どこから行くにしても

交通費は自費、食料も武器も自分で用意していたそうです。

「お前たちは畏れながら」

山口中尉が背を伸ばしながらこのことばを口にしただけで

全員が姿勢をしゃんと伸ばします。

「陛下の御盾となって国を守る武人である」

山口中尉が特別に修身の講義を行なったのは、これが最後となります。

中尉に出撃の命が降ったのでした。

「姿勢を正せ!敬礼!」

さすがに海軍直々の監修だけあって、無帽の挙手は行いません。

このような場合の敬礼は、軽く低頭するのみです。

「分隊長!」

「おめでとうございます」

部屋を出ると、教班長らが後から出てきますが、

この時には全員が着帽しているので敬礼を交わし合っています。

その敬礼の角度もさすがに文句のつけようがないほど海軍流。

そして後任の河野大尉(ちゃんと”だいい”と発音している)に引き継ぎ業務。

この大尉が誰かは皆さんもお分かりですね。

笠智衆です。

その夜が、山口中尉にとって内地で過ごす最後の夜となります。

軍服のまま端然と書を記す夫を、

妻は万感の思いを秘めた表情でただ見つめるだけです。

しかし、夫はむしろ淡々と、書の配り先などを指示し、

何か言いかける妻の様子など全く気づかぬ風で、

ゴクゴクー

「もう一つもらおう」

茶碗を持って部屋を出かけた妻ですが、たまりかねて、

「あなた」

「なんだ、あらたまって」

生きて帰ってきてほしい。

本当に彼女が言いたいのはこの言葉であるはずです。

映画の製作者にも、見ている人にもそれがわかっています。

しかし、防人の妻である彼女はこう言うしかありません。

「ご武運をお祈り致します」

これを聞いた山口中尉、むしろちょっと驚きながら

「改まっておかしいぞ。船乗りが船に乗るんだ。別に変わったことじゃない」

うーん、そう言うことじゃなくってだな。

■ 陸戦訓練

■ 陸戦訓練

軍歌「総員起こし」に合わせて銃を担い行進する少年たち。

今から海浜で陸戦訓練が始まるのです。

「海軍特別年少兵」は、この映画からいろんなシチュエーションを

そのまま流用していますが、これもその一つです。

今から海浜で陸戦訓練が始まるのです。

「海軍特別年少兵」は、この映画からいろんなシチュエーションを

そのまま流用していますが、これもその一つです。

本作で描かれているのは横須賀海兵団が二つに分かれ、

第二海兵団として分かれた武山海兵団です。

武山海兵団のあった横須賀市御幸浜には、現在

海上自衛隊横須賀教育隊があって、海の防人の養成が続けられています。

第二海兵団として分かれた武山海兵団です。

武山海兵団のあった横須賀市御幸浜には、現在

海上自衛隊横須賀教育隊があって、海の防人の養成が続けられています。

彼らが隊列を組んで向かっているのは辻堂だということです。

まさかとは思うが、御幸浜から辻堂まで歩いて行ったんだろうか。

距離にすれば26〜7キロで、普通に歩けば5時間ですが・・。

「特別年少兵」では、梅雀演じる落ちこぼれ少年が短銃を紛失し、

責任を感じて自殺するというストーリーが用意されていましたが、

こちらは海軍の宣伝映画なのでそんな展開にはなりません。

演習を指導するのは新分隊長、河野大尉。

まさかとは思うが、御幸浜から辻堂まで歩いて行ったんだろうか。

距離にすれば26〜7キロで、普通に歩けば5時間ですが・・。

「特別年少兵」では、梅雀演じる落ちこぼれ少年が短銃を紛失し、

責任を感じて自殺するというストーリーが用意されていましたが、

こちらは海軍の宣伝映画なのでそんな展開にはなりません。

演習を指導するのは新分隊長、河野大尉。

分隊長の指令によりこの水兵さん(多分本物)が手旗信号を送ります。

陸戦訓練の様子は「総員起こし」の歌のもと、音声なしで描写されます。

陸戦訓練の様子は「総員起こし」の歌のもと、音声なしで描写されます。

「特別年少兵」では、演習で旅館に泊まった少年たちが、

久しぶりに畳の上で寝られるので喜びはしゃいでいましたが、

なんとそんなことまでこの映画からの流用であることがわかりました。

久しぶりに畳の上で寝られるので喜びはしゃいでいましたが、

なんとそんなことまでこの映画からの流用であることがわかりました。

森村新八が家族に出した葉書に、そのことが書かれています。

葉書には、もうすぐ横須賀の「三笠」見学があるので、

そのとき家族で会えないかということも書かれていました。

戦後、米軍の手によって陵辱にも等しい扱いを受けた「三笠」ですが、

この頃はオリジナルの姿のまま、日露戦争での

日本海軍の偉業を示す資料館として公開されていたのです。

葉書には、もうすぐ横須賀の「三笠」見学があるので、

そのとき家族で会えないかということも書かれていました。

戦後、米軍の手によって陵辱にも等しい扱いを受けた「三笠」ですが、

この頃はオリジナルの姿のまま、日露戦争での

日本海軍の偉業を示す資料館として公開されていたのです。

新八の父母に叔母、従姉妹のとき、そしてなぜか

山口中尉の父である近所の御隠居が繰り出してきました。

山口中尉の父である近所の御隠居が繰り出してきました。

「いよっ」

この後、新八と家族がお互い相手を探して艦内をうろうろし、

あっちへ行ったりこっちに行ったりするのが、ちょっとした

微笑ましい様子となって描かれます。

あっちへ行ったりこっちに行ったりするのが、ちょっとした

微笑ましい様子となって描かれます。

新八と父は三笠をバックに二人で写真を撮りました。

彼の訓練ももう終わり、卒業が近づいています。

■ 海戦

ちょうどその頃、太平洋某所では山口中尉の乗り組んだ艦が、

まさに戦いに投じられようとしていました。

超粗い画質での艦隊が単縦陣で波を切る実写映像が流れます。

そして戦闘開始。

もちろんこれらは模型を使った特撮となります。

炎の効果を表すためか、夜戦という設定です。

いきなり「軍艦」が鳴り響き、この海戦に帝国海軍艦隊が

勝利したと言うことになっております。

まさに戦いに投じられようとしていました。

超粗い画質での艦隊が単縦陣で波を切る実写映像が流れます。

そして戦闘開始。

もちろんこれらは模型を使った特撮となります。

炎の効果を表すためか、夜戦という設定です。

いきなり「軍艦」が鳴り響き、この海戦に帝国海軍艦隊が

勝利したと言うことになっております。

聯合艦隊大勝利のニュースをラジオで聞いた河野大尉は、

喜び勇んで早速皆にこのことを知らせることにしました。

艦艇実習の最中なので、総員が後甲板に集められます。

メザシになった他の艦からも白い事業服がラッタルを渡ってやってきます。

実習艦の甲板を使っての撮影でしょうか。

「我が水雷艇隊が〇〇〇〇で(聞き取れない)敵の基地に夜襲を決行、

敵戦艦1隻、巡洋艦2隻、その他を撃沈、または撃破した。」

このときから2年前の昭和17年11月、駆逐艦隊8隻が

ルンガ沖夜戦で勝利していますが、その時の戦果は

重巡1隻沈没、重巡3大破でした。

夜戦の勝利というのは同じ時期に二度ありますが、

どちらも一応勝っているものの、特に前者は

「戦術で勝って戦略(輸送)に負けた」と言われています。

まあしかし、海軍の宣伝映画では勝利を描くしかありませんから、

2年も前の戦果をちょっと盛って表現しているわけです。

昭和19年の春くらいなら、まだ国民は、実際には

聯合艦隊が追い詰められていることを知らなかったでしょう。

ルンガ沖夜戦で勝利していますが、その時の戦果は

重巡1隻沈没、重巡3大破でした。

夜戦の勝利というのは同じ時期に二度ありますが、

どちらも一応勝っているものの、特に前者は

「戦術で勝って戦略(輸送)に負けた」と言われています。

まあしかし、海軍の宣伝映画では勝利を描くしかありませんから、

2年も前の戦果をちょっと盛って表現しているわけです。

昭和19年の春くらいなら、まだ国民は、実際には

聯合艦隊が追い詰められていることを知らなかったでしょう。

河野大尉は全く軍人らしくない喋り方でこう続けます。

「しかも、その水雷艇隊の指揮官が誰だったと思うか。

お前たちの分隊長だった山口中尉だぞ」

「山口中尉はそれこそ文字通り、必死妄執、

敵の懐中深く飛び込んでこの偉勲を成し遂げた。

お前たちの分隊長がだぞ」

「しかも、その水雷艇隊の指揮官が誰だったと思うか。

お前たちの分隊長だった山口中尉だぞ」

「山口中尉はそれこそ文字通り、必死妄執、

敵の懐中深く飛び込んでこの偉勲を成し遂げた。

お前たちの分隊長がだぞ」

「このことを深く腹の底に刻み付けて覚えておけ。いいか」

「お前たちの覚悟はいいか!」

艦艇実習が終わった夜、鈴木軍曹は、班員たちが立派になるまでと

いままで我慢していたタバコを晴れて吸うことができました。

ハンモックの中で目が冴えてしまう新八。

眠れないのはみな同じでした。

山口中尉の殊勲を聞いて興奮しているうえに、

明日は彼らの海兵団生活の最後を飾る日です。

「こんな夜に寝られる奴は山鳥くらいだよ」

「寝てやしないよ。ちゃんと起きてますよ」

いままで我慢していたタバコを晴れて吸うことができました。

ハンモックの中で目が冴えてしまう新八。

眠れないのはみな同じでした。

山口中尉の殊勲を聞いて興奮しているうえに、

明日は彼らの海兵団生活の最後を飾る日です。

「こんな夜に寝られる奴は山鳥くらいだよ」

「寝てやしないよ。ちゃんと起きてますよ」

「何だ起きてたのか」

見回りに鈴木兵曹がやってきました。

「お前たちが明日この団門を出れば、戦艦が、巡洋艦が、

駆逐艦がお前たちを待っている。

海の決戦場が待っている。

ただ立派な、一人前の水兵として、この団門を出てゆく。

そのことが大事だぞ。いいか」

「ここに諸子が蛍雪の功成ってめでたく海兵団の過程を終了することが・・」

いよいよ彼らが海兵団を巣立つ日がやってきました。

子供のような彼らを一人前の水兵に育て上げ送り出す教班長たち。

今から諸子の双肩には日本海軍の大責任がかかったことを

忘れてはならない、という言葉が述べられ、

彼らは海兵団の門を出ていきます。

敬礼しながら門に進む、連綿と続いてきた「海軍流の旅立ち」の姿です。

彼らが左手に下げているのはどう見ても桶なんですが・・・。

「海の男の初陣の 血潮高鳴る太平洋

見事撃滅し遂げねば 生きちゃ戻らぬこの港

君は血潮の陸戦隊 俺は千尋の潜水艦」

見事撃滅し遂げねば 生きちゃ戻らぬこの港

君は血潮の陸戦隊 俺は千尋の潜水艦」

そんな流行歌っぽいメロディの歌が流れます。

そして、最初とは別人のようにたくましくなった森村の姿が。

多くの森村新八のその後を知っている我々には、この写真が

その後どんな思いで眺められることになるのだろうとか、

親子で撮った最後の写真になったかも、などということを考えずにいられません。

写真を見る父と母の笑顔に、森村の思い詰めたような

防人の表情が重ねられ、この国策映画は終了します。

そして、最初とは別人のようにたくましくなった森村の姿が。

多くの森村新八のその後を知っている我々には、この写真が

その後どんな思いで眺められることになるのだろうとか、

親子で撮った最後の写真になったかも、などということを考えずにいられません。

写真を見る父と母の笑顔に、森村の思い詰めたような

防人の表情が重ねられ、この国策映画は終了します。

「我に敵なし太平洋」

こうして発った森村は、山鳥は、そして山口中尉や鈴木兵曹は、

日本という国体を守るという使命の下、戦いに身を投じていきました。

その結果、彼らは生きて終戦を迎えることはできたか。

その点にのみ焦点を当てて答えを出そうとしたのが、

同じ昭和の、30年後に作られた映画「特別年少兵」といえましょう。

終わり。

左翼劇場というのは一般名詞かと思いきや”東京左翼劇場”というガチ劇団名だったのですね。

氏の晩年のテレビドラマ「Oh!わが友よ」では、元潜水艦乗りで戦友の鎮魂のため小型潜水艦を作る老人を演じていました。今では検索しても関連情報ほぼ皆無のドラマですが、氏と海軍を結びつけたのは案外この映画かも知れませんね。

最高の訓育だと思います。勉強はあまり好きではなかったので、教育中、ずっと少しでも早く部隊に行きたいと思っていました。

「お前たちが明日この団門を出れば、戦艦が、巡洋艦が、駆逐艦がお前たちを待っている。

海の決戦場が待っている。ただ立派な、一人前の水兵として、この団門を出てゆく。そのことが大事だぞ。いいか」

その通りです。ただ、決められたことを決められた通りにこなせば、それでいいんです。昔を思い出すことが出来ました。ありがとうございました。

運用術練習艦として我が海軍は明治から古くなった艦を使用し、水兵の基本教育や士官、下士官の運用術の教育を行う浮き教室ないし浮き校舎としました。

特に元戦艦「富士」は1921年ワシントン軍縮条約で廃艦として指定されましたが兵装、甲鉄を撤去し、練習特務艦として保有を許されました。

武装を解除して横須賀港内の吉倉海岸に係留しまま、定繋練習艦として、浮き校舎で使用されました。

また旧装甲巡洋艦「春日」は運用術の実地練習艦であり、緊急出動艦用として警備艦も兼ねていました。

練習生の居住や講堂としても使用され、旧式駆逐艦が雑役船として付属し、海上航海実習用として使用もされました。

1934年航海学校が創立され富士を係留している海岸に校舎が造営され、富士は航海学校保管艦となり終戦まで使用されました。春日も実艦航海用の練習艦として使用されました。

後部甲板に全て木甲板が張ってあり、河野大尉の後に後部艦橋が見えることから練習特務艦「富士」ではないかと思いますが、係留の船固めが大々的でない事や前後マストの間に1本煙突のように見え、大きさから「春日」のほうが有力かもしれません。

終戦時両艦とも着底しており、練習艦時代の写真が見受けられませんので確実な判定が出来ませんでした。

参照光人社福井静夫著「日本補助艦艇物語」