真空管アンプの楽しみの一つでもある ほんのりと灯るヒーターの明りです

なんですが、、 実際は発熱もスゴくて、これら5本の球だけでも物凄い熱気を発しており 猛暑の折には まったく相応しくない厄介モノです 不経済な事 この上なし!!

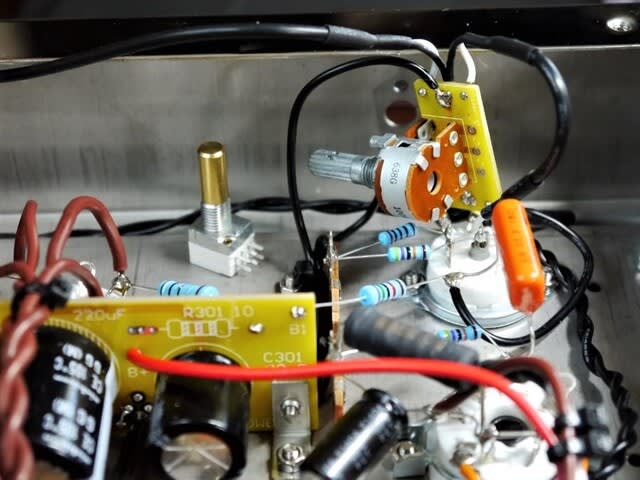

前回 ボリュームをアッテネータに換装し 圧倒的な音質改善が得られまして、、

こうなると、さらにもっと上へ、更なる高みへ、と目指すのが凡人のサガというものですネェ~

てなわけで、マズは手っ取り早い所からスタートします!!

現状ではヘッドホンで試聴するのがメインですので、そのケーブルを交換してみることに

このアンプではオーディオマニアに評判の高いモガミMOGAMIのマイクケーブル 2534 をヘッドホンケーブルに使っております。

このケーブルは、目立った特徴のない、極めて自然に再生してくれる という感じです。ということは、裏を返せば あくまで中庸なサウンドであり 高解像度や超ワイドレンジには向いてないわけです。今回アッテネータに換装して かなりクッキリ・ハッキリしたサウンドになってきたわけなので、高解像度系のケーブルを試したくなったわけです。

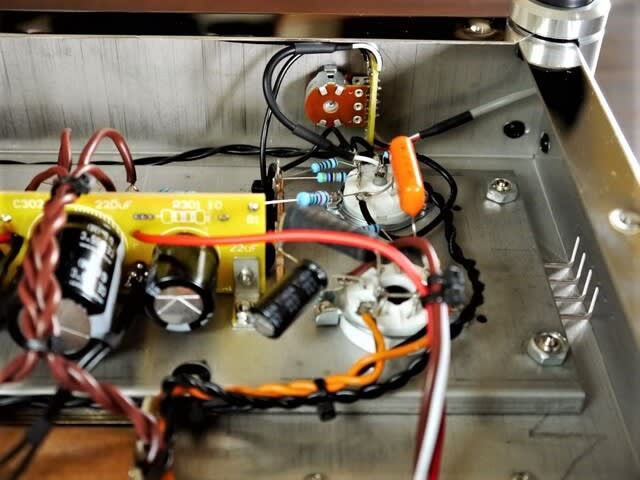

これまで半導体アンプで継続して使用してきた高解像度&超ワイドレンジの米国cardas社のヘッドホンケーブルを接続してみます。数か月前にヘッドホン専用アンプを自作した際に入手し残っていたクライオ(極超低温)処理が施してあるヘッドホンジャックを取り付け

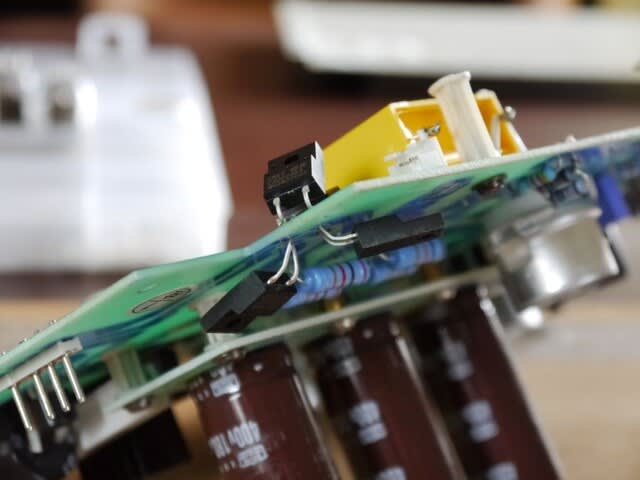

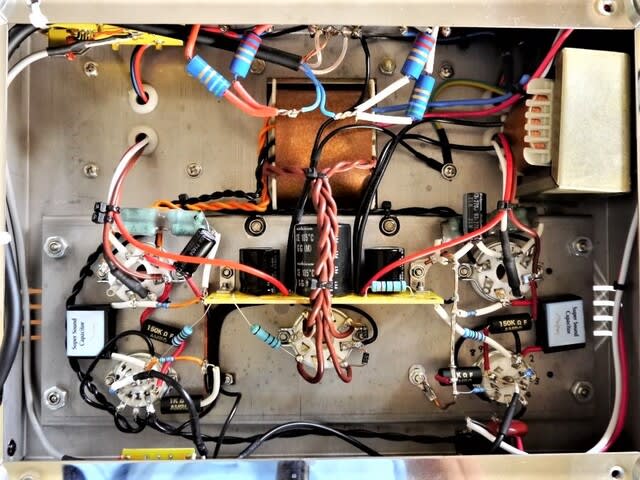

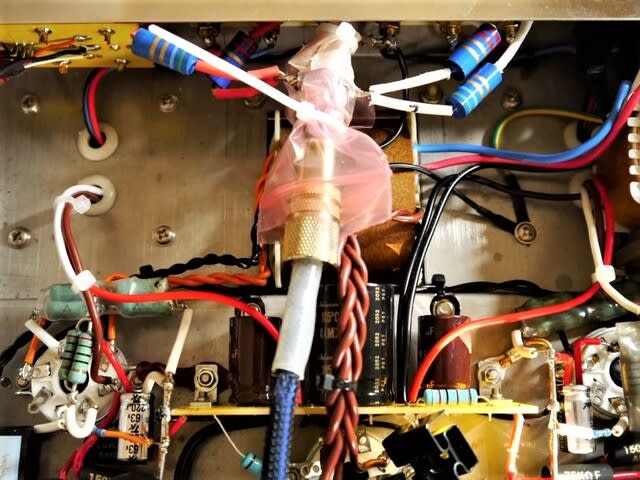

空中配線が飛び交うアンプの内部に金属端子を入れ込むわけですから絶縁処置は慎重にしなければなりません。

裏側だから見栄えなんか 一切無視ですわ~ ひっ、ひどい

さぞ 物凄いサウンドが聴こえるだろう

と、思いっ切り期待して試聴してみると、、

ありゃ マア~

期待したのとは 異なる結果となりました~

低域も高域もそれ程伸びておらず、またせっかくの中音域が薄っぺらなサウンドになってしまいました!! 結局は球アンプのメリットをかき消してデメリット部分ばかりを浮き立たせる結果になってしまいました~

球アンプの醍醐味は ズバリ 中音域のぶっ飛び音圧 です

対して半導体アンプでは超ワイドレンジ(超低域から超高域まで)で高解像度(微細までクッキリ再生)・超低歪を求めております。その中では中音域よりも超低域や超高域の再生が重要視され、中音域は薄くなりがちです。

結局のところ、半導体アンプと球アンプでは異なるサウンド傾向なわけでシステムを切り分けて構築するのが相応しく、共有するのは難しい!事が明確になりました。ウチの場合だとアナログ(レコード)系とデジタル(ハイレゾ)系を別々にする アナログ=球アンプ デジタル=半導体アンプ と分けるのが手っ取り早いようです。

いやはや、

オーディオの深~い深~い ドロ沼に

ずぶずぶ と 沈み込んでゆく ようですわ~