この猛暑の折に真空管アンプの話題では暑苦しい限りなんですが、、

この暑さで、作業が頓挫状態(毎度ながらの)に陥っております。

そもそも休眠状態にあった魅惑の300Bシングルアンプを久々に動かそうとした際に、出力トランスを換えてみたら音質は向上するのだろうか?というほんの思い付きからスタートしたのですが、結局かなり面倒な事になってしまいました。

軽い気持ちでトランスメーカーさんに事情を話したところ、期せずして話がドンドン進んでしまって有名雑誌の執筆先生による回路改造計画にまで発展してしまったわけです。とは言え球アンプですから回路の改造自体はそれ程難しいものではないのですが、やっぱりこの猛暑のなか細かい手作業やら半田付けなんてのはやりたくないわけです。

そこで せっかく回路を改造(固定バイアスを自己バイアスに変更)したり出力トランスを載せ替えるわけですので、ついでに外観のドレスアップも試してみようか という事で新たに挑戦するのがコチラですわ~

◎ ヒッコリーという銘木

昔からキレイな木目とか美しい年輪には興味を持っておりましたが実際に手にすることはありませんでした。御覧の通り横方向に流れている木目に対して直角方にも縞模様が入っており、なにやら美しい様子じゃありませんか・・

◎ 少し近付いて見ると、、 ヒッコリー

実に微妙な感じの縞模様が見えるわけです。ヒッコリーという木は非常に硬い性質があり、ドラムのステックとかタバコのパイプや老人の杖なんかに使われる銘木なのです。銘木ばかりを専門に取り扱っているショップも多数あり、それだけ需要があるって事でしょうか

銘木というか木目の美しさを引き出すのは並大抵ではなく高度なテクが必要みたいで、少し前にはGarrard #401のキャビネットでは とことん苦労させられましたからネェ~ なので失敗する可能性も大ですから一種類だけでは心許ないため もう一種類を選んでおきました

◎ 馴染みの無い名前ですが、 ゼブラウッド です

コチラはクッキリした木目が印象的な銘木でしてゼブラウッドと云います。だいたい一般的な銘木というと ウォールナットなんかが有名だし当り障りのない選択なのでしょうが、そこは へそ曲がり的な独自路線 と云いましょうか多少なり他人とは異なる選択がしたい性質ですから、この様な独特の銘木を選んでしまうわけです。

◎ 少し近付いてみると、、 ゼブラウッド

恐らくは、鉋で削ったり 表面を整えてやれば さらに美しい木目が表れてくれるのじゃないかと想像しております! この銘木の写真だけじゃ、球アンプとの関係性が判り辛いでしょうから実例を紹介しますと

◎ サイドウッド付きの球アンプ

こんな感じで、アンプの側面に銘木を貼り付けてやると 単なるアルミの箱から少し高級感のある様子に変貌してくれる わけです

その為に、ヒッコリーとゼブラウッドは真夏を過ぎて涼しさを感じる頃に成った頃から 鉋をかけてしっかり表面を整えてウレタンニスやら塗り重ねて仕上げゆこうと目論んでおります。

◎ 銘木ショップに直線カットをお願いしたら、、

少しでも手間を減らそうとコレらを購入した銘木店にカットをお願いしたらアッサリ断られてしまったので、出来る限り美しい切り口になることを願って高級なジグソー刃も入手しておきましたわ~

◎ 正面パネルにも ヒト工夫

現状ではアルミ板に黒塗装しただけの筐体なので、どうしたら少しでも見栄えが良くなるか?考えたところステンレスの鏡面仕上げに変更したら高級感が醸し出されるかも知れないと思いステンレスのパネルを調達。 たまたま金属の端材店でピッタリ寸法のステン板があったので迷わず入手、しかしながら期待した鏡面仕上げではなかったような気もします。

◎ ついでに底板も強化か

同じ店にアルマイトの端材もあったので併せて購入。コチラは2mm厚のアルマイト板なのでかなりシッカリした板です。こいつを筐体の裏面に貼り付ければ全体の強度も増して不要振動の減少にも役立つのではないかと期待するところですわ

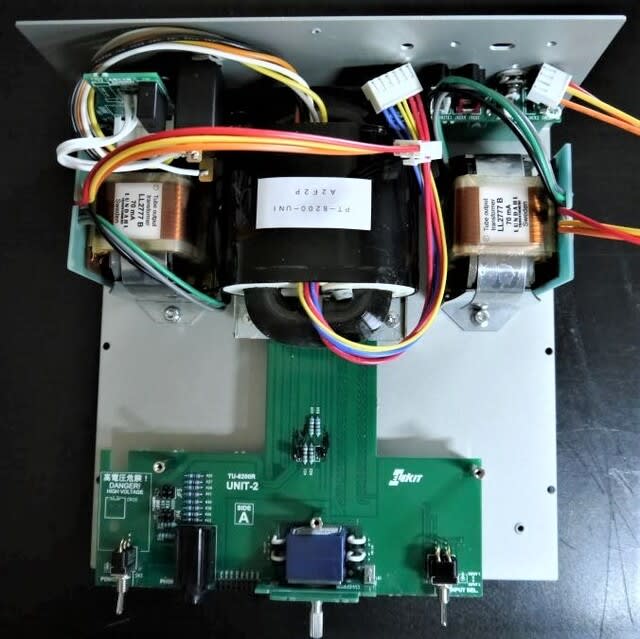

◎ 肝心の電気パーツも徐々に集結中

球アンプのマニア方々ならば上記パーツを見れば、おおよそ使用する箇所が推測できるだろうと思います。今回初めてメタルクラッド抵抗を入手しましたが、高級品だと許容誤差が1%ですから驚きでしたわ~ カップリングコンデンサも耐圧が600Vともなると オイルコンでは 長さ=80mmとか やたらと大型になるのでマズはフィルム系で我慢しておくことにしました。オレンジドロップでも かなりデカイです。

この後も、次から次へと新たなパーツやら工具も届いております!!

更に、見栄えを画期的に向上させてくれるであろう『 秘 策 』も調達いたしましたので、そちらも仕上がりが楽しみでありますわ

すでに机の上は作業待ちのパーツと工具でいっぱいになっております。

それらを見るにつけ、チョットだけでもスタートしようかなぁ・・ という気も起きるのですが、、

いつに成ったらスタートできることやら・・

秋の虫が鳴きだす頃かなぁ~