今朝の熊日新聞に、戦時中、米軍機が撮影した熊本県内の空襲のカラー映像が掲載されていた。その中に、当時父が勤めていた三菱重工熊本航空機製作所が空襲を受けている写真があり、複雑な想いが胸に去来した。

父は戦時中、健軍にあった三菱重工熊本航空機製作所で青年学校の教員をやっていた。爆撃機を作る軍需工場で常に空襲の危険性に怯えながら生活をしていたという。熊本製作所で作っていたのは「飛龍」(右写真)という陸軍の最重要爆撃機で、月産50機を目指していた。当時のことを父は手記に残している。

昭和19年に入ると航空機工場の生産も次第に軌道に乗り、この年の後半になるといよいよフル体制に入った。労働力も在来の従業員3千名に、徴用工、学徒動員、女子挺身隊などが加わり、最終的には3万人という大工場に膨れ上がったのである。操業は24時間体制により営々として続けられた。青年学校の職員のわれわれも授業を終えた後は工場に出向いて雑事に携わり、徹夜することも度々あった。この年の前半までは日本本土への敵機の空襲もなく、昼夜を分かたず飛行機造りの突貫作業が続けられた。ところが、6月に入り突如として中国重慶を基地とする米軍B29爆撃機により、北九州初空襲を受けたのである。この時、わが熊本にも初めて空襲警報が発せられた。これはまさしくわが国に対する西からの脅威である。一方、太平洋方面においては、日本軍の占領下にあった島々も、米軍の空陸海しての熾烈な反抗により次々と奪回され、東から南から飛石伝いにわが国に迫りつつあった。そして7月7日、遂にサイパン島守備隊3万人玉砕の悲報が伝えられた。敵はこの地を制圧すると、ここを基地として東より、そして西の重慶と呼応してわが本土の空襲を繰り返した。

わが熊本への初空襲はこの年11月21日、花園町柿原への500キロ爆弾投下である。被害地は妻と同勤のT先生宅の竹林であったが、幸い家族全員不在で人身に障りはなかった。

昭和20年に入ると敵機の来襲は益々酷くなり、3月以降は毎日のごとく警戒警報や空襲警報のサイレンが鳴り響いた。その時刻がいつも授業の始業時刻頃で、授業に入らないまま退避することが度々だった。工場においては操業の停滞で生産に支障を来すこと甚だしかった。

わが三菱熊本工場への大きな空襲は二度程あったが、その第1回目が3月26日である。当日はたまたま徹夜明けの休みで家にいたので幸い難を逃れた。翌日出社してみると、校庭のいたるところに直径10メートルほどの穴が空いていて爆撃の物凄さを物語っていた。学校は人員、建物など安泰であったが、工場では14人の死傷者が出ていた。その中には3日前、長崎造船所から着任したばかりのS課長、その側で事務を執っていたT君、彼は私が入社を斡旋した熊工の新卒だったが、ともに銃撃により失命したと聞いた時は全く暗然たるものがあった。

第2回目の襲撃は5月13日であった。この日も私は幸か不幸か特別休暇をもらい、この日が応召日だった義弟を、親族を代表して営門に送ることにしていた。彼の実家は玉名の大浜飛行場のすぐ近くだったが、この頃連日、敵機の来襲があり、住民は戦々恐々、家族も隣村の親戚に避難しており、晴れの門出を熊本の部隊まで見送る余裕などなかったのである。

工場が空襲を受ける場合、一番貴いのは人命であるから警報とともに全員退避するが、第2に貴いのは粒粒辛苦の末、造り上げた飛行機である。これを置き去りにして退避し、爆破されたら一も二もない。この様な場合、警報が出るといち早くテストパイロットにより安全な場所に飛び立ち、警報解除になると再び健軍飛行場へ帰って来たものである。たしか退避の場所はいつも朝鮮の某地であったとか。やがて、米軍の沖縄上陸作戦が始まり、6月21日に遂に沖縄が米軍の手中に帰した。そして7月の熊本市大空襲の日が迫っていたのである。

何か調べものに没頭していると、連想ゲーム的に興味が展開して行き、気がつくと予測もしなかったところに辿り着いているということがよくある。最近もそんなことがあった。

何か調べものに没頭していると、連想ゲーム的に興味が展開して行き、気がつくと予測もしなかったところに辿り着いているということがよくある。最近もそんなことがあった。

父は戦時中、健軍にあった三菱重工熊本航空機製作所で青年学校の教員をやっていた。爆撃機を作る軍需工場で常に空襲の危険性に怯えながら生活をしていたという。熊本製作所で作っていたのは「飛龍」(右写真)という陸軍の最重要爆撃機で、月産50機を目指していた。当時のことを父は手記に残している。

父は戦時中、健軍にあった三菱重工熊本航空機製作所で青年学校の教員をやっていた。爆撃機を作る軍需工場で常に空襲の危険性に怯えながら生活をしていたという。熊本製作所で作っていたのは「飛龍」(右写真)という陸軍の最重要爆撃機で、月産50機を目指していた。当時のことを父は手記に残している。

夏目漱石が熊本を去って8年後の明治41年(1908)2月、九州日日新聞(現在の熊本日日新聞)のインタビューに答えて熊本の印象を語った中に、熊本の人について語った部分がある。それから105年過ぎた今の熊本に生きるわれわれにとって、少々面映ゆい思いを禁じ得ず、漱石一流のアイロニーに聞こえてならない。

夏目漱石が熊本を去って8年後の明治41年(1908)2月、九州日日新聞(現在の熊本日日新聞)のインタビューに答えて熊本の印象を語った中に、熊本の人について語った部分がある。それから105年過ぎた今の熊本に生きるわれわれにとって、少々面映ゆい思いを禁じ得ず、漱石一流のアイロニーに聞こえてならない。

昨日、このブログのトップページに、記事が何も表示されず、上のような、本来はページ最下端の部分だけが表示されるという事象が発生していた。

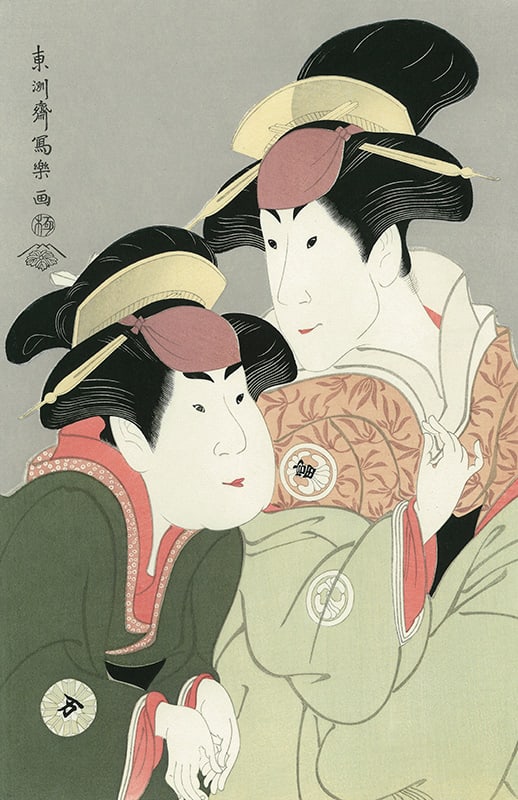

昨日、このブログのトップページに、記事が何も表示されず、上のような、本来はページ最下端の部分だけが表示されるという事象が発生していた。 毎日、テレビで「おねえキャラ」のタレントを見ない日はない。いわゆるゲイの中でも、セクシャリティは別にして、女性的なものの見方・考え方を女性言葉で発言する男性のことを「おねえ」と呼ぶらしい。今の時代、男性でも女性でもないニュートラルな立場の人が求められているのかもしれない。

毎日、テレビで「おねえキャラ」のタレントを見ない日はない。いわゆるゲイの中でも、セクシャリティは別にして、女性的なものの見方・考え方を女性言葉で発言する男性のことを「おねえ」と呼ぶらしい。今の時代、男性でも女性でもないニュートラルな立場の人が求められているのかもしれない。