今日夕方、テレビ熊本(TKU)を見ていたら「川島明の辞書で呑む」という番組をやっていた。辞書を繰っていて気になる言葉を見つけたら、その言葉について調べ、語り合い、それをサカナに呑むという趣旨の番組のようだ。今日は頭文字「こ」を繰っていたが、その中に「護摩の灰(ごまのはい)」という言葉が出てきた。

昔、時代劇でよく聞いていたような気がする。「護摩の灰」とは仏教の護摩祈祷で焚き上げられた護摩木を燃やした灰のことだが、この「ありがたい灰」と称して、ただの灰塵を売りさばく詐欺が横行したことから、詐欺師のことを「護摩の灰」と呼ぶようになり、それがお伊勢参りなどの旅人の金品を狙う窃盗犯のことも「護摩の灰」と呼ぶようになったという。

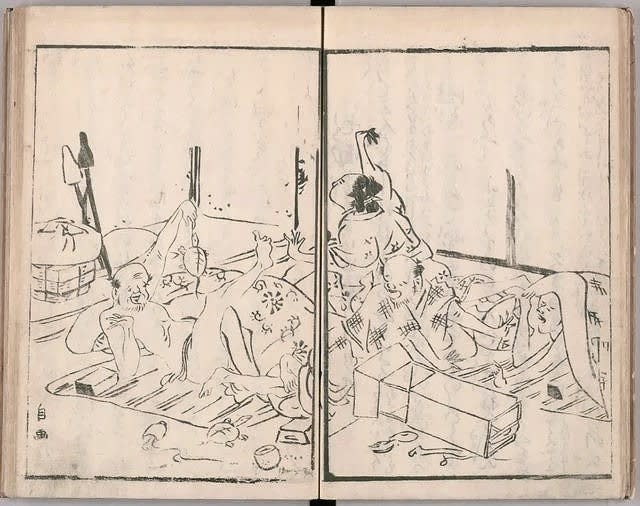

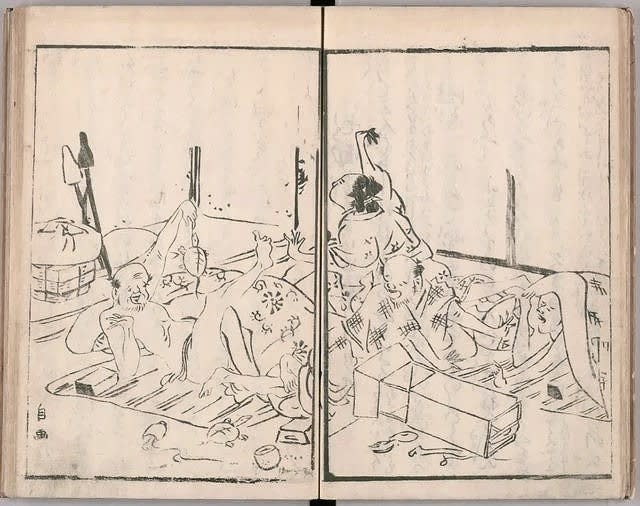

よく知られているのは十返舎一九の「東海道中膝栗毛」の三島宿の段である。村の子供が捕まえたスッポンを弥次喜多コンビが、酒の肴にしようと買って三島の旅籠にやって来る。旅の途中に意気投合した十吉という男と三人で泊まることになる。飯盛女を呼んで一夜を過ごすことになるが、夜中、そのスッポンが逃げ出し弥次さんの指に食いついて離れない。飯盛女の「水につければ離れる」という機転でやっとスッポンが離れる。そんな騒動もあって弥次喜多は爆睡。朝になってみると、十吉の姿は消えて、財布も消えていた。十吉は「護摩の灰」だったというエピソード。

弥次喜多のスッポン騒動

伊勢街道の旅人の往来を唄った「俚奏楽 伊勢土産」。「護摩の灰」も登場する。

昔、時代劇でよく聞いていたような気がする。「護摩の灰」とは仏教の護摩祈祷で焚き上げられた護摩木を燃やした灰のことだが、この「ありがたい灰」と称して、ただの灰塵を売りさばく詐欺が横行したことから、詐欺師のことを「護摩の灰」と呼ぶようになり、それがお伊勢参りなどの旅人の金品を狙う窃盗犯のことも「護摩の灰」と呼ぶようになったという。

よく知られているのは十返舎一九の「東海道中膝栗毛」の三島宿の段である。村の子供が捕まえたスッポンを弥次喜多コンビが、酒の肴にしようと買って三島の旅籠にやって来る。旅の途中に意気投合した十吉という男と三人で泊まることになる。飯盛女を呼んで一夜を過ごすことになるが、夜中、そのスッポンが逃げ出し弥次さんの指に食いついて離れない。飯盛女の「水につければ離れる」という機転でやっとスッポンが離れる。そんな騒動もあって弥次喜多は爆睡。朝になってみると、十吉の姿は消えて、財布も消えていた。十吉は「護摩の灰」だったというエピソード。

弥次喜多のスッポン騒動

伊勢街道の旅人の往来を唄った「俚奏楽 伊勢土産」。「護摩の灰」も登場する。

現代でもあの手この手の詐欺師が山のように横行しているようですが、詐欺師にそのような歴史があったとは。

ということは、今から先の世の中にも悪知恵を働かせる輩が途絶えることは無いのかも知れませんね。

下の動画に気になりましたのは、尺八の音色が三味線にかき消されていたように感じました。

有難うございました。

お聞きになったことありませんか?私は若い頃、東映の時代劇映画をよく見に行っていた頃、このセリフがよく出てきて憶えたような。今の時代はネット上の「護摩の灰」だらけですね!(^^)!

「伊勢土産」の映像は年に一度の「熊本邦楽協会演奏会」で、皆さん張り切って演奏されていますので、音のミキシングがよくないのはご指摘のとおりです(笑)