静岡にて同窓会があり、翌日(10/26)、幹事の案内にて、家康の築城した駿府城址

を有志と共に見学した。幹事がよく勉強されていて、いろいろ解説してくれたので分り易すかった。

説明を聞いている時は、分かったつもりになっているが、いざブログに投稿しようと思うと、数字

はほとんど覚えていない。適当なところもありますが、ご容赦を!

さて、本題ですが、家康は駿府城(本丸)を2回築城している。最初は現役の時代、秀吉に

関東への入封を命じられる前(1589年)で、2回目は征夷大将軍を徳川秀忠に譲って静岡に

隠居(実際は大御所として、院政を敷いた)した時点(1607年)である。2回目の築城では、

日本で最大の城になっているが、翌年には焼失したようだ。

現在、本丸跡を発掘中で、最初の築城時の遺構、大御所時代の遺構が次々と現れている。

次に、浅間(せんげん)神社を見学した。今までに数回、立ち寄ったことはあるが、さらっと見学

した程度であまりよく覚えていない。

幹事の話を聞くと、いろいろな神社が入ってるが、浅間神社と神部神社が中核の神社のようだ。

西側の門から入って、南側から退出したように思うが、浅間神社、神部神社は南側から入った所に

陣取っている。左が浅間神社、右が神部神社と同居している。そり屋根の立派な神社だが、工事中

でしっかり見られないのが、残念であった。

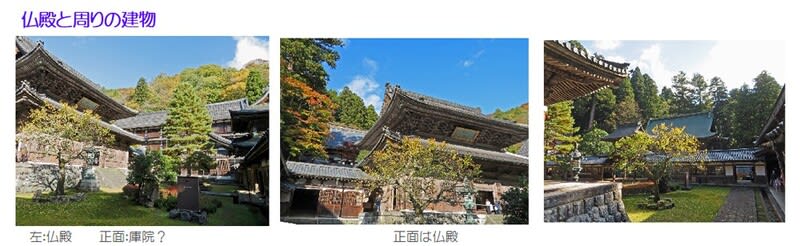

福井市に用事があって出かけたが、午後に時間が取れたので永平寺に

参拝した。紅葉シーズンとあって、境内の紅葉をも楽しむことができた。

私自身は実家が日蓮宗で、父が日蓮宗の下で供養されているので、

直接の宗教上の関わりはないが、親族には曹洞宗の方も多いので、お参り

する道理はある。

永平寺には過去2回、お参りしているが、いずれも会社の旅行で出かけた

ので、行動の自由度がなく、余り写真が撮れていない。今回は2人旅なので、

いろいろと写真を撮ることができた。

境内の紅葉と杉木立が目に染みた。寺院の庭園として見ると、斜面に構築

されているため、若干窮屈さを感じる。修行僧達の修行道場として見ると、

質素で質実剛健なの建物や廊下等の伽藍がいかにも修行の場としてふさわ

しいと感じた。

8月の旧盆(8月14日)に、墓参りに実家のある湖西市に出かけた。墓参りの掛け持ちは余り進め

られないと思うが、名古屋からは遠いので、ご容赦願うこととする。

まず、利木の閑田寺にある弟のお墓にお参りし、ついで、鷲津の本興寺に戦死した父のお墓参り

をし、同じ墓地に眠る祖父母、叔父義叔母(育ての親)のお墓参りをした。

お寺さんはどこもお盆行事の真最中で、施餓鬼法要か初盆法要かと思われる読経が流れていた。

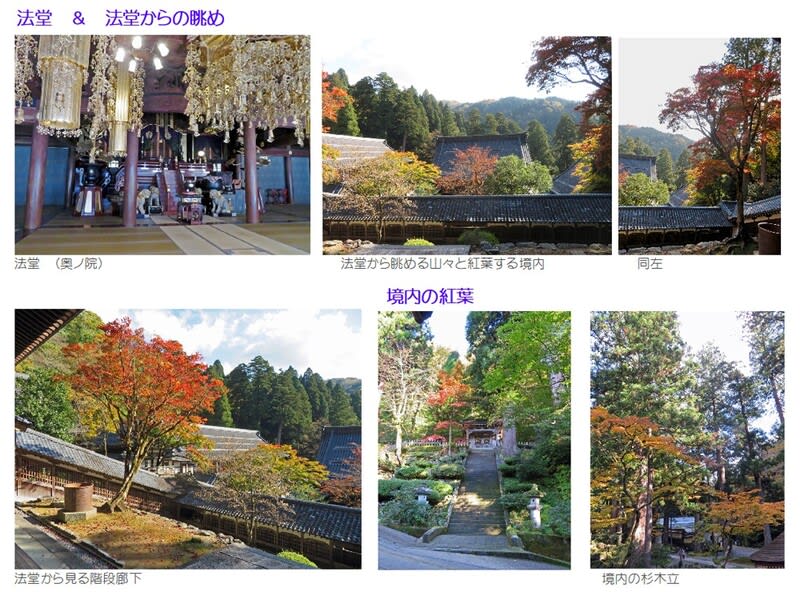

湖西市鷲津の常霊山本興寺は、実家の菩提寺であり、正確に言うと本興寺に4つある塔頭の一つ

長勝院(檀那寺)の檀家である。

山門を入るとやや長い参道が続く、左右には塔頭4院があり、檀那寺は右手にある長勝院である。

されに進むと右手に、方丈、奥書院などがあり、谷文晁の襖絵、小堀遠州作といわれる日本庭園がある。

さらに参道を進むと正面に本堂がある。茅葺きの屋根が真新しく葺き替えられ、新築のようだ。2019

年2月に屋根葺きがあったようだ。右手の石碑には国宝本堂とあるが、現在は重要文化財の指定を

受けている。1162年開山という文字があったように思うが、日蓮宗に改宗される前は真言宗の末寺で

あったので、その年代を記しているのだろう。本堂の周囲には弁天堂、大黒堂、鐘楼堂などが控えて

いる。

ここから、墓地へ移り、父の墓にお参りし、ついで、祖父母、叔父義叔母の墓にお参りした。お墓の

一番奥の偉い上人様のお墓にも水を手向けた。日蓮聖人と陣門流に繋がる上人を祀っている。日蓮

聖人、日朗、日印、日陣(この方が陣門流の開祖)、日乗(本興寺の開祖)の各上人さまである。ここから

墓地を出て、客殿前を通り、護国塔に立ち寄り、戦没者位牌を探して父の位牌に拝礼し、先祖の供養

を滞りなく終えた。

本興寺は法華宗陣門流の東海別院。本山は新潟県三条市、長久山本成寺である。1383年大慈悲

院日乗上人が開基した。本興寺の山号は常霊山。院号は大悲院。本尊は三宝尊。塔頭が四院

(長勝院、光明院、玉葉院、東光院)ある。

解説:仏教用語に弱いので、Inetで色々調べてみたので、以下に示す

檀那寺

日本では一般に信徒がその所属する寺を呼ぶときに用いられ,先祖の位牌を預けたり,そこで法事を行う。

所属信徒は檀家または檀徒と呼ばれる。

塔頭

寺院のなかにある個別の坊をいう。寺院を護持している僧侶や家族が住む。子院,わきでらともいう。/ブリタニカ

大寺院の敷地内にある小寺院や別坊。脇寺(わきでら)。 /デジタル大辞泉

方丈

1丈(約3m)四方。また、その広さの部屋。禅宗寺院で長老や住持の居室または客間をいう。/デジタル大辞泉

檀那寺、菩提寺

檀那寺とは、その寺院にお布施をしてさまざまな活動を支えている、自身が檀家であるお寺のことです。一方、

菩提寺は檀家であるかどうかは別として、葬儀や法要をお願いするお寺のことを指します。さらに、厳格に言うと

そのお寺の土地に先祖代々のお墓がある場合にのみ、菩提寺と呼びます。

山号:常霊山 院号:大悲院 宗派:法華宗陣門流 寺格:東海別院

正式名: 常霊山大悲院本興寺 別称:文晁寺 本尊:三宝尊

創建年:1383年 開基:大慈悲院日乗

文化財: 本堂、絹本着色法華経曼荼羅図 4幅、紺紙金字法華経 10巻、紺紙金字法華経 8巻 (以上、重要文化財)

マップ、解説(掲示板)の写真を添付する。これはクリックすると拡大します。

以上です。

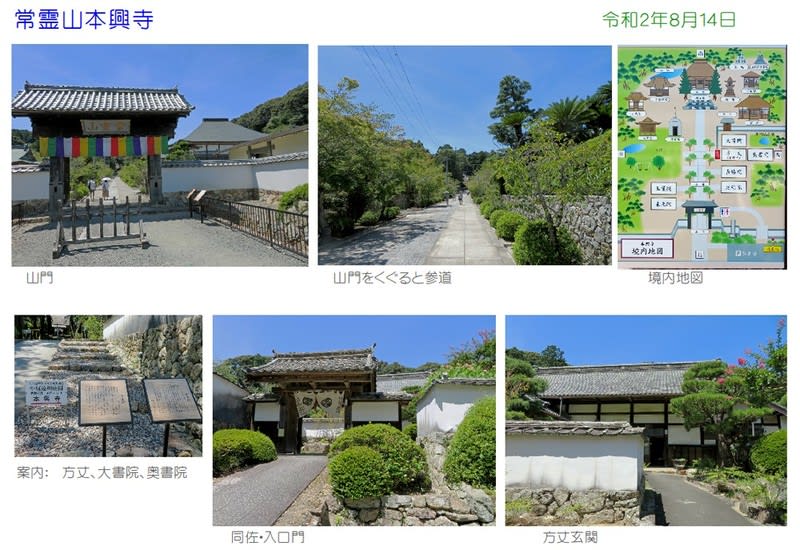

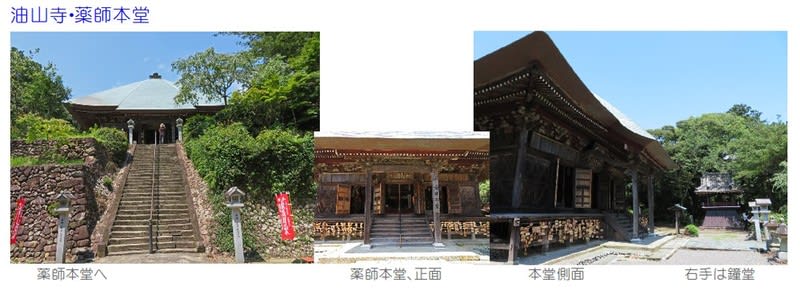

7月19日、可睡斎を訪ねた後、もう一つの遠州三山、油山寺を訪ねた。

油山寺は行基大徳上人が701年に開山した真言宗のお寺さんだ。目や足腰に御利益が

あると親しまれてきたお寺さんで、この山に、昔、油が湧いていたので油山寺と名付けられ

たといわれている。境内に「るりの滝」があり、この水で目の病気が治るといわれている。

目の霊山、足の神様と言われる御利益のあるお寺さん(医王山薬王院油山寺)である。

お寺は閑静な山域の中にある。山門をくぐり少し歩くと宝生院と薬師本堂への分岐に出る。

正面を進み礼拝門をくぐると宝生院、方丈、書院などの前に出る。宝生院でお参りをして、

薬師本堂への分岐点まで戻る。

この分岐点から驥山門(キサンモン)を通り、薬師本堂へ向かう。途中に「るりの滝」がある。この

辺りから本堂へは坂道となり100段くらいの階段を上る。 階段を上りきると広場があり、右手

に三重塔、正面に薬師本堂がある。薬師本堂でお参りをして振り返ると、眼下に三重塔が

美しく聳えている。

文字情報を以下に掲示します。クリックすると拡大します。

<油山寺> 由来: 遠州三山の一つ、医王山薬王院油山寺(イオウザンヤクオウインユサンジ)は、

大宝元年(701)に行基大徳によって開山された真言宗のお寺です。すべての人の穏やかな

暮らしと無病息災を祈り、行基大徳は本尊の薬師如来を奉安されました。

油山寺という名前は、昔この山から油が湧き出ていたため「あぶらやま」と呼ばれていたことに

由来しています。(油山寺のHPから引用)

以上です。

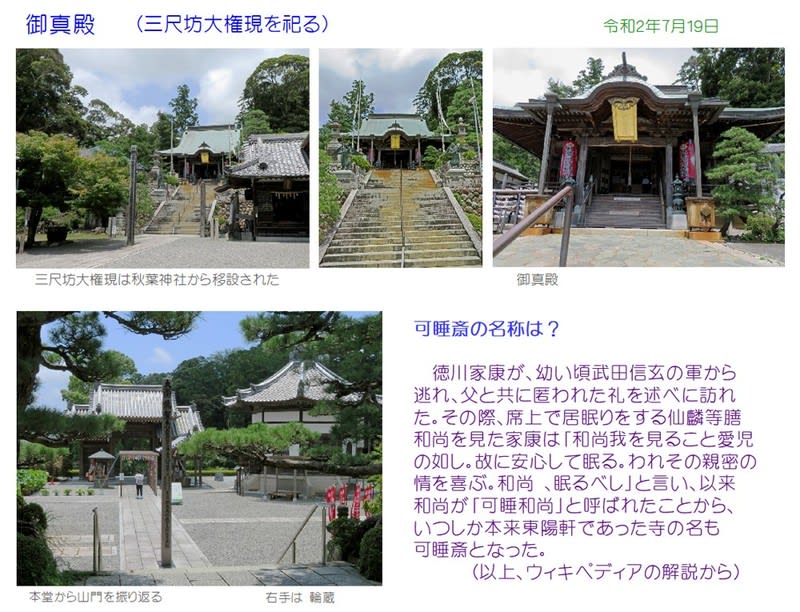

7月19日、遠州東部の掛川市、袋井市方面へ出かけた。

最初に訪ねた萬松山・可睡斎は曹洞宗寺院で、本尊は聖観音(ショウカンノン)である。

遠州では、法多山 (尊永寺)、(医王山)油山寺と併せて、遠州三山といわれるお寺

さんだ。

江戸時代には三河国、遠州国、駿河国、伊豆国の曹洞宗寺院を支配下に収めて

いた。明治時代の神仏分離時には、秋葉神社から三尺坊大権現を移設し、火防災除

のお寺さんともなった。

入り口にある駐車場に車を止め、総門をくぐると、静寂で荘厳さを感じさせる境内と

なる。徳川家康が、世話になった和尚を可睡和尚と呼び、寺号も可睡斎に変更された

ようだ。(元は、萬松山・東陽軒)

ついで、歴史を感じさせる山門をくぐると、風鈴を沢山飾ったトンネルが設置されて

おり、ここをくぐって本堂に向かう。本堂前には大きな松が並べて植えられており、

木が大きいので、本堂が小さく見える。 ・・が、正面に立つと堂々とした建物である。

ここで、お参りをして、左に回ると、火災厄除けの三尺坊大権現が祀られた御真殿

があった。

お寺さんの名前は有名で、子供の頃からよく聞いていたが、始めて訪ねることが

できて良かった。

以上。

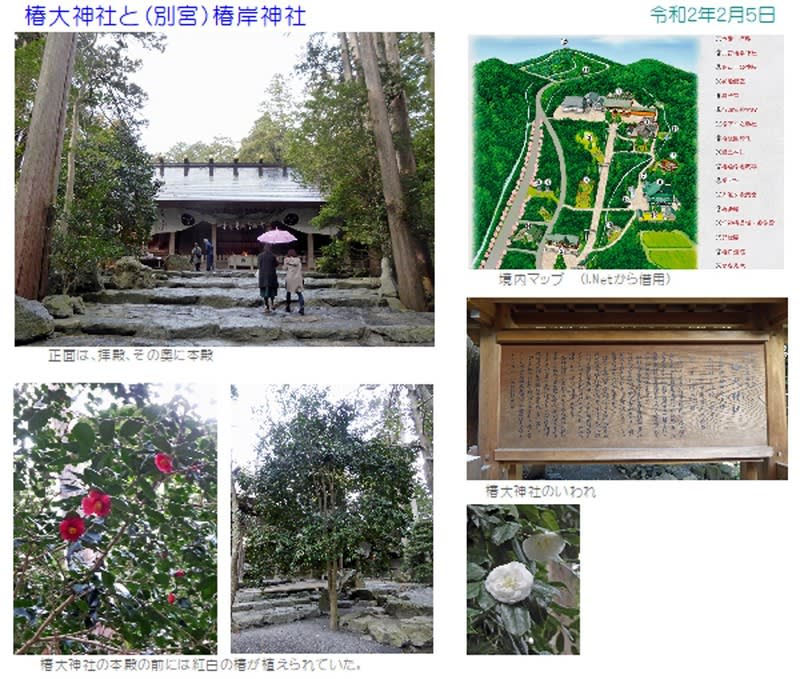

2月5日、お世話になっている団体のツアーに乗っかって、鈴鹿市の奥にある椿大神社

(つばきおおかみやしろ)へ出かけた。 (三重県鈴鹿市山本町1871、在)

「猿田彦大神(さるたひこのおおかみ)を祀るこの神社は、全国に2000社ある神社の本宮

で、由緒ある神社だ。 猿田彦大神は天孫降臨の際、大神を高千穂峰にお導きをした神様

で、平安と幸福を招く「みちびきの祖神さま」と崇敬されている」とは帰ってきて、インターネット

で調べて分かった。 猿田彦大神・本宮であるこの神社は、仁徳天皇の時代に、椿という字を

いただいて、椿大神社と呼ぶようになったと参照記事に紹介されていた。

また、境内には、別宮、椿岸神社(つばききしじんじゃ)があり、ここは猿田彦大神の妻の

天之細女命(あまのうずめのみこと)を祀る神社である。

「天照大御神が天岩戸に隠れてしまわれ何とか岩戸を開けてくれ無いかと神楽を踊る内、

1枚脱ぎ、2枚脱ぎ、最後は上半身裸になって踊り狂う程に、大御神がなんだろうと興味を

もって、岩戸を少し開けてしまう。」という伝説であり、このことから芸能、俳優の神様として、

慕われているそうだ。これも、インターネット記事の受け売りだ。記事にはこの神社でお祈り

をして、この先にある「かなえ滝」で再度お願いをすると願いが叶うとも書かれている。願いを

かなえ、元気を回復させてくれるありがたい神様のようだ。

この境内には、経営の神様「松下幸之助」翁を祀る神社や他にも幾つかの神社があるが、ここ

では、割愛する。

では、散策、参拝した経路から見る、参道や拝殿、等の写真をご覧下さい。

熊野三山とは、熊野本宮大社、熊野那智大社、熊野速玉大社の三社の総称であり、 2016年に世界遺産に登録されている。 この11月14日、15日と相棒の希望で、植物観察と抱き合わせで、熊野本宮大社と 熊野那智大社へお参りしたが、3月に熊野速玉神社にお参りしているので、これで、 熊野三山を全て巡ったことになる。

国道42号線を南下し、新宮から熊野川沿いに168号線を北上し、途中で北山川と 分かれてさらに熊野川を西方にさかのぼると熊野本宮大社にたどり着く。大社前には 無料の駐車場が有り、平日でもほぼ満車だった。大社入口付近には、イチイガシの木が シンボルツリーとして聳えている。

本宮大社の鳥居をくぐり境内に入り、鬱蒼とした杉林の中を進み、100段程の階段を 上ると本宮大社の前に出る。神門をくぐると本殿が前に並んでいて圧倒される。一番右の 本殿は天照大神を祀った「若宮」という神社だ。真中は「本宮」、左は「結宮」というようだ。 しっかりお参りし、土産に孫への「健康お守り」、熊野本宮大社の名前入りを求めた。

本宮大社をでた後、紀伊水道側へ山道を抜け、途中、植物観察(アサマリンドウ)をして みなべ町、田辺市をへて、白浜のホテル・川久に泊まり、翌日、再度、アサマリンドウを 観察に戻り、再び、田辺市を通り、南に海岸線を抜けて、串本、勝浦をとおり、勝浦から 那智大社へ向かった。

熊野那智大社の参道入口から階段を上りきると眼前に鳥居と大社(熊野那智大社)が 現れる。本殿にお参りして横に進むと大きなモッコクの木があり、そこを境に、隣のお寺 が青岸渡寺である。ここにも古木が聳えているが、こちらはタブノキで樹齢700年と書かれ ている。青岸渡寺の入口には青銅の観音様が立っていた。本堂内は写真が撮れないので お参りだけにした。

ここから進行方向(多分、西側)を見ると赤い三重の塔が、さらに先に那智大滝が遠望 された。ここから、やや下り気味に滝に向かって進み、さらに階段を下りると、那智大滝の 正面に降り立った。記念の写真を幾つか撮り、ここから帰途についた。

熊野三山を巡る -熊野速玉大社-

3月13日に潮岬、紀伊大島からの帰りに、新宮市に立ち寄り、熊野三山の 一つ、熊野速玉神社を訪ねた。那智大社と那智の滝には2回ほど出かけた ことがあるので、かねがね訪ねたいと思っていた。 この地を訪ねたのは、ちょうどクマノザクラが開花し、この花の調査のために、 和歌山県・古座川町等の熊野南部、熊野川周辺を探索するためであり、潮岬 に足を伸ばし、帰りに速玉大社にも足を伸ばした。 10月14日、15日と今度はアサマリンドウの調査にみなべ町の山地を訪ね、 残る熊野三山の内の熊野本宮大社と熊野那智大社を訪ねて参拝することが できたが、それはこの速玉神社を先に参拝していたので、合わせて、熊野三山 を全て参拝できたのである。

以上です。

10月24日、25日は高野山へ出かけ、世界遺産を見学してきました。10月22日、 23日の行事に続いての行程のため少々疲れました。 訪問したのは大学の同期のクラス会を同期生(住職/工学部卒)のお世話で、 高野山の塔頭(脇寺)である持明院の宿坊に宿泊して開催し、余録行事として、境内 を散策、見学した。 実際に現場に行くとそれは広い敷地(21Km四方)の中に、数々の建物が並びその 規模に圧倒される。 主な見学場所は、金剛峯寺、壇上伽藍、大門(総門)、奥ノ院、等である。

空海上人さんは、弘法大師として親しまれ、この地では大師様と呼ばれ、尊敬されて いる。奥の院では大師様は生きているように、大師様への対応を続けられている。 雨模様の中の散策、見学であったが、奥ノ院では雨が上がり、大師様からの恵みを 授かった。 奥ノ院の参道脇には数多くの歴史上の人々のお墓が並び、敵味方関係なく祀られ、 供養されているところもすごいことだと感じられた。 始めての訪問となったが、本当に来て良かったと感激した。

(嘗て、高野山へ一度出かけたことがあると思っていたのですが、これは錯覚で、吉野山の千本桜 見学と混同していました。ボケの始まり?)

以下、個別の写真を掲載します。クリックすると拡大できます。

以上です。

4月2日と3日、東京へ出かけた。3年前(2016.2)に出かけたフィリピン戦没者慰霊団の 3班のメンバーで、4月3日に靖国神社参拝を計画していたからです。このメンバーはまとまり がよく、同窓会を兼ねての東京集合となりました。桜の時期と重なり、また靖国神社が皇居の お隣ということもあり、皇居・北の丸公園や二の丸・庭園を散策したり、千鳥ヶ淵(戦没者・ 慰霊碑を参拝後)の満開の桜も見物できました。 初日は夜に同窓会ということで、日中は皇居の庭を見学しました。丁度、乾門への通り抜け が可能となっていたので、皇居前・坂下門から乾門へと散策・見学し、北の丸公園を通って、 田安門を出て、市ヶ谷のホテルまで、桜が満開の靖国通りを歩いた。東京には19年も会社勤め をした勘定になるが、桜の綺麗なこの時期に来たことはなく、素晴らしい景色を堪能できた。 まず、皇居・坂下門から乾門(イヌイモン)への通り抜けの写真を掲載します。3月30日から4月 7日までの一般公開に、38万人が見学されたと報道がありました。

この辺りから、右側への分岐道があり、東御苑へ抜けることもできた。

以上です。