今回は私が妄想・でっち上げた日本軍の小火器を紹介するシリーズの4回目です。これらは要するに全部ウソ、ということです。私が「日本軍にこんな銃があったらよかったのになあ、、」と、見てきたように描いた絵に、あたかもそんな銃があったかも的な解説を加えています。もう一度書きますが、全部ウソです。その旨ご了承下さい。「各部位の解説」もウソです。その次の「妄想の経緯」は、それを描いた理由を書いてます。資料など含め、これはホントのことです。ややこしいですか?。でもまあ、いいですよね!(コラ)。というわけでスタート!

●九九式拳銃

九九式拳銃は「九四式拳銃を十四年式拳銃と同等な性能にし、分解結合を含めた操作法を九四式と可能な限り同一にすることで将兵の教育期間ならびに製造過程も短縮することを目的」(「九九式拳銃取扱法(昭和15年)」を意訳)として開発・採用された拳銃です。

弾倉の装弾数は8発(九四式は6発)、全体のボリュームも十四年式並みに大きくなっています。十四年式は明治期の南部式をベースに開発されたということもあり、性能はともかくとして製造コストが高く、1930年代後半頃になると造兵廠では生産性を向上させたいという認識が高まっていました。そこで開発されたのが九九式というわけです。

しかし、十四年式の製造ラインはすでに確立されたものとなっており、戦線が拡大し小火器の需要が急増する中で新たな拳銃を生産するよりも、十四年式を製造し続けた方がいいと判断され、極少数の生産で終了しています。省力化を図るはずが、逆に十四年式の生産体制を鈍らせるような存在になってしまったのは皮肉です。

とはいえ、サイズや目的の違う2種の拳銃を同一化するというコンセプトは注目に値します。こういう例は他の国の軍用拳銃では類例がありません。九四式を8連発にして、銃身を太くする、安全装置を十四年式のように確実にするなど、基本的に護身用である九四式を十四年式レベルの拳銃に変換するという目的は達成されています。この点は評価されるべきでしょう。アメリカなどに現存する個体のシリアルナンバーから推察するに、100-300丁程度が量産されていると考えられています。

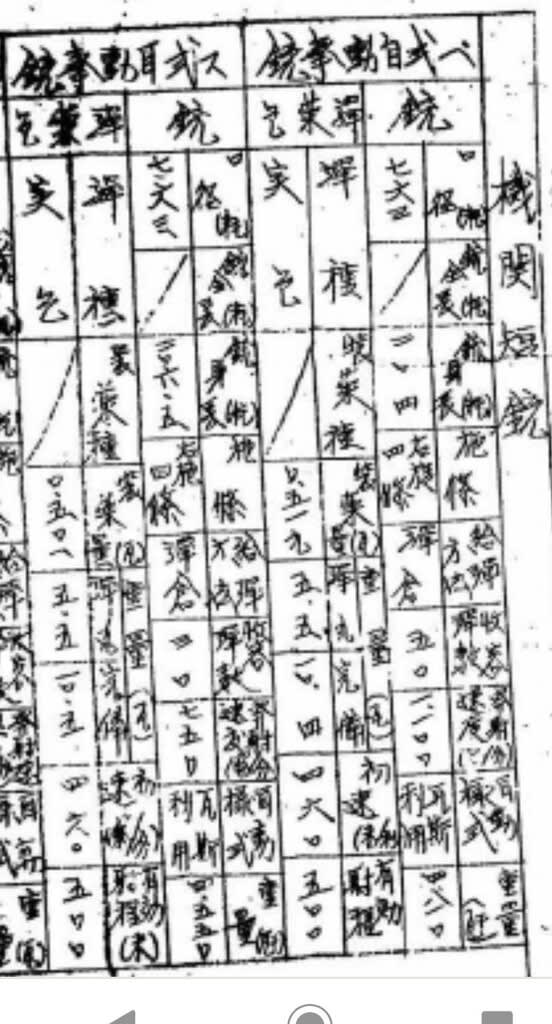

●各部位の解説

→1 九四式の「欠点」とされたシアバーの露出はなく、カバーで覆われている。このため、マニュアルセフティ込みで九四式より部品点数は増加している。

→2 マガジンセフティは九四式と同様な構成。

→3 銃身は長く、スライドから露出している。これは十四年式並みの銃身長を確保するため。

→4 トリガーガード周辺は十四年式後期型に準じたものになっている。セフティの機能も十四年式と同じ。なので操作法はセフティのみ九四式と異なる。

→5 グリップの形状は十四年式と同じ。弾倉も十四年式のものを流用している。先行して量産されていた十四年式と共有化を図ったことが伺える。

●妄想の経緯

要するに九四式を十四年式並みに使えるようにした拳銃が欲しいなあ、ということですね。九四式って実に巧妙で素晴らしい設計で、護身用拳銃のままにするのは惜しいよなあ、と。九四式は十四年式の後継機種ではなく、将校や戦車や航空機の乗員用として作られたもので、十四年式とはそもそも目的が違うのですね。ざっくり分類すると九四式は護身用、十四年式は戦闘用なんです。この2丁は終戦まで並行して生産されているのがその証明です。

九四式を手にして観察すると(モデルガンですけど)、とにかくコンパクトにすることがコンセプトだったことがよく分かります。銃身が特に分かりやすいのですが、十四年式と比べると同じ弾を使うとは思えないほど非常に小さく肉厚も薄く、バンバン連射することを想定しているようには思えません。

弾倉も6発(リボルバーと同じ、、)と少ない。ただ、空挺部隊など装備火器が小型であればあるほどいいという部隊では九四式が活用されていますので、護身用の域を超えた性能であったことはわかります。しかし、戦闘用としては十四年式がいいよな、、くらいの感じなのかな?という、とにかくモヤモヤするゾーンの(笑)拳銃なんですね。

九四式というとすぐ、シアバーの件(露出したシアバーを押すとハンマーがリリースされるという「欠点」がある。とみんなすぐ言う。九四式の枕詞(笑))が語られますが、これもとにかく全幅を薄くするためです。シアの構造が類似しているルガーP08はカバーが着いてます。九四式は薄くするために、このカバーを省いたことが伺えます。南部氏ほどの設計者がこの「欠点」に気付いていないわけがない。重々承知の上で省いてるんですよね。南部閣下をなめんなよ!(笑)

この欠点は、操作法の訓練時に「装填したらここを絶対触るな!」と教えるだけで済む話です。そもそも、この部分は意図的に押さないとハンマーはリリースされません。だれがわざわざここを押すのか教えて欲しい(笑)。モデルガンをいじって分かりましたけど、そのつもりで押す以外は安全です(当然ですが)。この辺は、最低でもモデルガンを買っていじってから語ってほしいな、と(笑)。

しかし構造的には、砲爆撃などに晒されてムチャクチャな状況になったときに、何かの加減でリリースされる可能性はもちろんあります。でも、そんなこと言い出したらガバメントでもワルサーでも、いや拳銃だけでなくてライフルでもSMGでもそんな状況だと「ギャー!うわーっ!!!」ってなって引き金を引いちゃう可能性があるわけで(笑)

この点をアレコレいうなら、マガジンセフティをわざわざ備えている点に注目してほしいな、と思います。十四年式も途中でマガジンセフティが追加されて、すでに支給したセフティのないタイプを回収して追加、再配備までしてます。多分、軍としてはこっちの方を問題視していたんだろうな、ということが伺えます。

恐らく、マガジンを抜いている(けど薬室には弾が入ってる)ので安全とみた将兵が気軽に引き金を引いて暴発・死傷者が出る、という事故が少なからずあったのではないかと思われます。そうでなければ回収まではしないはず。これって、よほどのことですよね。

逆にいうと、九四式のシアバーが終戦まで改良されていないのは軍として「問題がなかった」と認識していた証明ではないかと。軍用銃というのは軍がクライアントなので(当然ですが)、その軍が「問題ない。ヨシ!」として採用・装備してたらそれで話はお終いなんですよね。後世の人が「ここはアカン!」って言ったって「ソーファ●キンファット?」なんですよね(何で英語?)

あ、話がずれました。で、この九九式は薄さを優先しなくてよくなったので、きちんとシアをカバーするようにしました(なんやねん、ですがやっぱカバーがある方がいいですものね、、)。セフティも十四年式のものに準じたものに。これくらいやれば安全安心ですね。銃身は十四年式並みに長くしたかったので、スライドから出てしまいました。銃身の長さに合わせてスライドを長くしてもよかったんですけど、それだと逆に資源の無駄遣いになりますから(笑)

十四年式はじいちゃんが使ってたこともあって、ほんと大好きな拳銃なんですけど、こういう風に九四・九九で一元化できててもよかったんじゃないかな?とも思います。立体化もしてみたいですねえ、、。

●竜野式挺進銃

太平洋戦争緒戦時の、パレンバン攻略戦で陸軍挺進部隊(空挺隊)が装備していた自動小銃です。試製九五式実包を使用(装弾数25発)し、連単選択式。100丁程度が生産され、作戦でほぼ全てが投入されたと推定されています。全ての銃がこの作戦で消耗したと思われ、以後も極秘兵器扱いだったこともあり、現在でもほぼ知られていません。

パレンバン作戦では小銃などの兵器を回収できず(兵士とは別にコンテナで投下したため)、隊員は降下時身に付けていた拳銃・手榴弾のみで戦闘を行わなければなりませんでした。幸い、この挺進銃は最低数ではありますが回収され、戦闘当初の不利な状況を好転させるきっかけになったといわれています。

名称の通り設計は竜野という大尉が行ったといわれていますが、名前や所属などを含め一切が不明となっています。先に書いたとおり、この作戦でほぼ消耗されたと思われるのですが、戦後のインドネシア独立戦争の際、この銃と思われる写真が残されています。独立戦争に協力した残留日本兵が自動小銃班を作り斬り込み隊として活躍したという話もありますが、未確認です。いずれにせよ、謎の多い銃です。

●各部位の解説

1→竜野式の特長となっているのが弾倉を被うようなフォアグリップ。トカレフM1927の形状に似ているが、時期・状況的にトカレフを真似たとは考えにくい。

2→九五式実包を使うため、弾倉はカーブしている。排莢口には、三八式歩兵銃などと同様に、クリップを差し込む溝が付いている。弾倉への装弾はここを用いるため、九六式軽機のような専用の装弾器はなかったと考えられる。

3→連単の切り替えは、セレクターではなくトリガーの引き方で切り分ける(MG34やMP34のように)と思われるが詳細は不明。

4→銃尾の円筒はエアバッファーと思われる。試製二型と類似している。九五式実包含め試製二型の開発時期と重なっているので、機関短銃の開発過程から派生した銃と考えるのが自然。

●妄想の経緯

太平洋戦争における日本軍の戦いを描いた「決断」というアニメがありまして「第9話 ジャワ攻略」でのパレンバンでの戦闘時に、挺進部隊の兵士がへんてこな自動小銃を持ってるんですね。当然バリバリ撃って大活躍(笑)大きな声では言えないんですけど、某大手動画サイトで見れますのでよかったらご覧になってみてください(2分めくらいです)。

この絵はそのコマを模写したものです。うーん、これは一〇〇式でもないし、ベルグマンやトンプソンでもない。ストックやマガジンの感じから恐らくM1カービンかなあ、という気がします。でもマガジン前にはフォアグリップがあるようにも見える。考えれば考えるほどへんなスタイル。でもカッコイイ(笑)。なのでこれを元にでっち上げてみました。製作スタジオがタツノコプロなので竜野式に(笑)

デザインはトカレフM1927を基点にアレコレ考えてそれっぽくしてみました。当初はM1カービンの30カービン弾みたいな弾(A)を使う感じで考えてたんですけど、気が付くとマガジンがバナナ状に(笑)。なので試製九五式実包(B)仕様にしたといういい加減さ(笑)

それにしても、九五式実包を使ってこれくらいのサイズの自動小銃(っていうか突撃銃)を作ったらよかったのに、って思いますね。小銃の生産に影響しないくらいの数量ならどうにかなっただろうし、挺進部隊はじめ特殊な任務を帯びた部隊には最適だったはず。

とはいえ、こういう自動小銃や機関短銃に限らず、日本軍の兵器全般をみてると南方での戦争って事前には想定してなかったんだなあという気がします。志向としてずっと中国・ロシアを相手にした大陸での戦闘を考慮してますものね。明治期からの歴史の流れをみるとまあ当たり前なんでしょうけど。例えば一〇〇式機関短銃の生産が伸びなかったのもそういうことだろうな、と。

機関短銃は大陸では市街戦以外では活躍の機会が少ないわけで、火急の兵器ではなかったんでしょう。一〇〇式は採用はされたけれどほぼ作られた形跡が無い。「一応持っとく」兵器だったんだろうなあ、と。「日本軍は小銃に固執し、機関短銃には否定的だった」みたいなことを言われるんですけど、否定的ならなぜ採用するんだ、という(笑)。単に「いますぐとにかく必要じゃないけど、あったほうがいいよね」的な存在だったんだろうな、と。

逆に、昭和18年に挺進部隊から「機関短銃欲しい」という要請があると(そういう文書が残ってます)折り曲げ銃床の前期型がまとまった数(数百丁程度?欧米の基準からするとかなり少ないんですが)が生産されています。これは要望と生産時期のタイミングからすると多分間違いない。なので、必要になったら生産するスタンスをとっていたことが伺えます。そして、南方での戦闘が熾烈になると昭和19年から本格的に生産されるようになります。ちと遅いのですがもうこれは仕方がない。要は「軽視なんてしてなかった」ってことですね。

あ、話がずれました。なので、状況的にこういう自動小銃を開発することはなかっただろうなあ、と。残念ながら。試製二型が当初九五式実包仕様だったのが途中で8ミリ拳銃弾になったのも、開発意図はあくまで機関短銃であり、自動小銃ではなかったわけですから。でもこういう銃が少しでもあれば、、と思ってしまいますねえ。

ちなみに、試製二型は九五式実包仕様のが「試製二型」でその後8ミリ南部弾仕様になったタイプ(大昔のGun誌でレポートされた後嵐山に展示され、以後行方不明になった個体)が「試製二型改」というそうです(メチャ詳しい人に教えてもらいました)。この辺についてはまた改めて書きたいですね。

●四式自動拳銃

日本海軍佐世保特殊陸戦隊が装備した自動拳銃です。

自動拳銃とは機関短銃の海軍の呼称です。試製二型を元に、海軍が独自に開発。特殊陸戦隊(特陸と呼称されていた)とは、その名の通り現在での特殊部隊のような任務を帯びた部隊です。この銃が特陸のために開発されたかどうかは不明。しかし、生産されたとみられる100丁全てが特陸に配備されていますので、そう考えるのが自然でしょう。ベ式、ス式と同じ7.63ミリモーゼル拳銃弾を使用。装弾数は30発。連単選択式。光学式照準器と消音器が標準で付属しているのが、特殊な作戦用であることを示しています。

●各部位の解説

→1 エアバッファーは試二型より簡略化されていると思われるが、機能は損なわれていない。

→2 ピストルグリップにすることで操作性が向上している。開発時は、機関短銃は世界的に曲銃床から直銃床になりつつあった。直接的にはトンプソンやMP40(遣独潜水艦作戦により日本に持ち込まれていた)などの影響があったと考えられる。

→3 光学式照準器は2倍。特殊な装備ではなく、全銃に付属する。装着した状態でもアイアンサイトは使用可能。状況によって使い分ける訓練がされていたという。

→4 セレクターは安・単・連の順。位置的にも操作性はあまりよくないが、隊員の練度を上げる(状況中は常に射撃モードにし、安全管理を徹底する)ことでカバーしていたといわれている。

→5 短剣は一式銃剣に似ているが違っており、この銃専用に作られたものと思われる。呼称など詳細は不明。

→6 銃床に描かれた髑髏マークは佐世保特陸のシンボル。現存個体(スミソニアン収蔵品など3丁)全てに描かれている。番号は24が最大。

→7 消音器も光学式照準器と同様、基本装備。オープンボルト式のため消音効果はそれなりのようだが、それでも部隊の任務的には十分だったと思われる。当然ながら、消音器を付けると銃剣は使用ができない。それぞれ必要に応じて着脱していたと思われる。消音器、照準器嚢は現存品は確認できていない。

特陸については詳しいことはわかっていません。まあ、特殊部隊なので当然ですね。しかしながら、数少ない資料(隊員の写真含む)は残されており、装備などについてはある程度判明しています。これがそれを元にしたイラスト。

弾倉嚢、防弾衣、短剣など全て専用の装備(陸海含め、類似の装備が見当たらない)のようです。拳銃は九二式機関拳銃。これも極少数が製造されたようです。また次回紹介します。

●妄想の経緯

まあ、要するに試製二型をブラッシュアップしたかった、ついでに陸戦隊好きなので海軍仕様にしちゃえ、ということです(笑)。試製二型は多分かなり性能が良かったんじゃないかと思います。ただ、製造コストが高そう(全部削り出しなので)だったり、構造的に砂塵に弱そうなど、PPShやステン、MP40などと比べるとちと分が悪い。でもまあ特殊部隊が使う少数生産ならいいじゃん、って感じですね。

弾の弱さも、モーゼル弾にすることであっさり解決(笑)。照星がスライド側に付いてるのはちとアレなので(まあSMGだし問題なかったんでしょうけど)本体に付けてみました。ピストルグリップにしたらさらにヨシ!って感じですね。スコープと消音器はまあ、MP5のイメージでつい(笑)。でも強そうでいいなあ、と(自己満)。

海軍はベ式、ス式を自動拳銃と呼んでましたけど、なぜか大枠では機関短銃となってます(海軍の装備一覧(昭19)より)。機関短銃の項目で自動拳銃となっている。不思議ですね。

一〇〇式は海軍も装備してたんですが、呼称は機関短銃です。どうもス式から一〇〇式を装備するころの時期に呼称の改変があったようです。

やっぱり自動拳銃だと普通の拳銃と誤認してしまうことがあったのかもしれません。なので、この四式も機関短銃にするのが自然なんですけど、やっぱそれっぽさ優先、ということで(笑)

余談ですがこの書類、ベ式もス式も作動方式がガス利用となってたり、べ式の発射速度が1100発/分となってたり(オリジナルは500発/分程度)と「んんっ?」っていう点が多いです。なんなんだろうなあ、、。

それにしても特殊陸戦隊がガンガン活躍する漫画とかアニメ、観てみたいなあ、、。前も書いてますけど、皇居から陛下を救出するとか、テニアン・グァムのB29を200機くらい焼いちゃうとか、、って、無理か、、。

●一〇〇式機関短銃(最末期型)

一〇〇式の簡易生産バージョンです。ご覧の通り、ギリギリまで部品を削っており最末期型と呼ばれています。

簡略化されてはいますが、最低限の機能は保持しているようです。

日本本土決戦が確実視されはじめた昭和20年初頭に開発がスタートし、4月ごろには量産体制に入ったようです。本土決戦の始まった同年秋には月産5000丁に達していました。この時期にしては驚異的な数で、これは大規模な工場でなくとも、町工場で製造できるレベルまで各種部品が再設計されていたことが奏功したようです。これは、そもそも一〇〇式が巧妙簡潔な基本設計だったからです。そのため一〇〇式の真骨頂とも言える銃ではないか、という後世の評価もあります。

一〇〇式はそもそも非常に扱いやすい銃で、この最末期型も粗雑な作りながら操作性・信頼性は良好だったようです。

本土決戦では軍民問わず、九九式小銃(末期型は造りが粗悪なのに弾丸は強いままなので扱いにくいものになっていました)よりも頼りになる銃とされ活用されました。日本国内は市街地と森林・山岳地帯で成り立っており、これらはいずれも機関短銃に適した地形です。さらに、機関短銃はゲリラ戦にも向いているため、あらゆる点で本土決戦に順応した銃でした。

正規の製造ルートだけでなく、民間で自発的に生産されたものもあり、終戦時には10万丁程度が存在したと推定されています。終戦後も、占領軍に対する抵抗組織の主要な武器となり、抵抗運動のシンボル的な存在になったこともよく知られています。

●各部位の解説

→1 レシーバー後部は最低限まで簡略化されているが、基本構造は通常型と変らない。

→2 ピストルグリップになっているのは、射撃を容易にするだけでなく銃床用の木材を最小限に押さえるという意図もあったと考えられる。

→3 スリングに金具はなく、本体のスリングスイベル(針金をリング状にしただけのもの)に帆布のベルトを結んだだけ。しかし、本質的な機能は損なわれてはいない。

→4 フォアグリップも最小限。これも木材を節約するため。

→5 弾倉は通常型と共通となっている。しかし、1丁に付き何本も(通常型は20本と規定)生産されたとは思えない。1丁1本であった可能性が高い。ただし、廃棄破損した銃から適宜回収・利用されたことは想像に難くない。数本以上所持している国民義勇隊員の写真が多々残されている。

→6 銃口制退器用の穴は別パーツではなく銃身に直接穴を開けている。かなり粗雑な工作ではあるが、所定の目的は達しているようだ。最末期型までこの機能を維持しようとした点からも、本土決戦で老若男女が使用する前提だったことが伺える。

→7 銃剣は通常型同様三十年式の装着が可能。着剣基部はバレルジャケットの根元に移されている。

●妄想の経緯

一〇〇式機関短銃は、本当に簡易かつ確実な設計でびっくりします。通常型ですら、ステンよりも簡単で簡潔なんですよ。かといって、機能が劣っている点は一切ない。スゲーです。なので、逆に「ギリギリまでやっちゃうとどこまでできるかなあ」と思って描いてみました。

これくらいやれば大量生産も可能かな?と。多分、ですが町工場で作れるレベルです。先にも書きましたけど、一〇〇式ってほんとシンプルなんです。ただ、マガジンとバレルはそれなりの設備がある工場じゃないと無理だと思います。デンマークのレジスタンスがステンを地下で作ってて、それが今も保存・展示されてるんですけど、バレルとマガジンだけは作れなくてスオミとかのを流用しています。なるほどなあ、と。

なので、当時日本がそういう状況になっていたら、設備のととのった工場はとにかくバレルとマガジンを作って、町工場で本体を作る、という構成にしておくといいのかな、と思います。「思います」って、なんの話だよ!(笑)

一〇〇式の設計がいかに巧妙簡潔なのかについては、また改めて紹介したいですね。ほんと、凄いんですよ。

●南部麒次郎氏の試作軽機関銃

これは妄想ではなくて、実際にあった銃を私が想像で描いたものです。

以前紹介した南部氏の自伝「捧げ銃」(ブイツーソリューション)に、非常に興味深い記述があります。

後半の「追録」(南部氏自身のではなく氏の関係者が、南部氏に関する著述を採録した章)に上村良助陸軍中将による、南部氏の思い出を綴った一文が掲載されています(同著P204-214)。上村中将は東京砲兵工廠所属で、日露戦争の停戦間際に任務で渡満、現地の部隊が鹵獲したロシア軍のレキサー(マドセン)軽機関銃を譲り受け持ち帰ります。これは砲兵工廠の参考資料となりました。

レキサー(マドセン)は最初期に実用化された軽機関銃のひとつ(世界初?)で、当時としてはかなり先進的なものです、っていうか以後の軽機間銃の雛形といってもいいくらいの逸品です。これを見た南部氏は国産の軽機関銃開発を決意し、後に十一年式軽機として結実します。

その後、上村中将は南部氏の元を訪れた際の回顧として「南部将軍の手で現制機関銃を縮小したやうな軽機関銃とも自動小銃ともつかぬ小銃を試作中であった」「同将軍の話しに依ると此のレキサー軽機関銃が刺戟となり、我が國現制軽機関銃の實現となったものであるのとの事である」(同著P214)と述べています。

この銃の試作時期は不明です。南部氏自身の回想(十一年式についてのもの。同著P170)から推察するに、マドセンを目にした時期(1904-5年ごろ?)の直後と思われます。上村中将が目にしたのは、その時期の一丁だったのでしょう。着手から十一年式の採用(1921年)まで15年以上の時間がかかっているのは、技術本部があまり軽機に関心を持っていなかったからのようです。関心を持たれていないながらも、南部氏はコツコツと研究を重ねていたようです。氏はそういう旨のことを述べています。

南部氏は「最初は三八式機関銃を小型化した」という旨のことを書かれてるので、それを想像して描いたのがこれ、ということなんですね。十一年式の試作型は保弾板式で、閉鎖機構はホチキスの影響が強いのはご本人が述べている通りです。マドセンが刺戟になったのはあくまで「軽便な機関銃」というイメージで、構造上の影響はあんまりなかったのでしょう。

でもまあ結局よくわかんないんですけどね(笑)それにしても上村中将の「自動小銃ともつかぬ」という表現には魅かれますね(笑)。もっと自動小銃寄りにした推定画も描いてみたいです。

南部氏の本についてはこちらで書評を書いてますのでよろしければどうぞ。

というわけでお終いです。いやー、今回も長かった(笑)。以前からの読者の方々ならお気づきかもですが、隙あらばすぐ私の妄想持論を挟み込むので長くなるわけです(笑)。ほんとすいません、、。

で、気が付くとこの番外編、回数的に本家の選手権とならんでしまいました。本家は私の好きな実在の銃についてあれこれ語るものだったのですが、ずっと放置してますね。こちらもちゃんと継続したいです。

最後にこの「ごっつええ感じの銃選手権」のリンク貼っておきます。よかったらお読み下さい。

本家はこちら。第4回まであります。

1→

2→

3→

4→

妄想日本軍火器シリーズは3回。

1→

2→

3→

これは漫画とか映画のフィクション作品に出てくる銃について書いた回です。

振り返ってみると我ながら凄い文量です。新幹線に乗ってたら大阪から東京に着くんじゃないか、レベルですね(んなこたーない(タモさん))。まあでも、こういうのがお好きな方の通勤通学中の暇つぶしにでもなってくれれば嬉しいです。よろしければ読んで下さいね。

それでは。