当ブログではときどき銃の絵を描いて載せてます。その際はいつも話のついでみたいな感じで銃の絵を載せて、その銃についてあれこれ書いてます。で、ふと「一度銃ばっかりの内容で書いてもいいかもなあ」と思ってやってみました。せっかくなので、比較的マイナーで変な、でもとても好きな銃ばかりを選んでみました。

●モーゼルM1917 Mauser M1917

第一次大戦時の塹壕戦用として、ドイツで試作されたマシンピストルです。フルオート射撃に耐えられるように銃身周りなどを強化したもので、オリジナルのC96に似てますけど、よく見るとほとんど全てが新規にデザインされてます。その後のM1932(M712)が逆にオリジナルに近い外観(とはいえこちらも実はC96と同じパーツがほとんどないです)になっているのは、フルオートはあくまで補助的な機能として想定されていたということなんでしょうね。

40連の着脱マガジン式で、ハンマー下のでっぱりがセレクターみたいです。メチャクチャかっこいいのですが、50丁ほど作られてお蔵入りになったようです。オリジナル同様、泥や砂塵に弱かったということと、やっぱり拳銃をフルオートでの使用が前提のマシンピストルにするのはちょっと無理があったんでしょうね。

ルガーでも同様のことをしてますが、やっぱり試作で終わったようです。「じゃあ」ということで、ガラッとアプローチを変えて、MP18を開発しちゃったドイツって凄いなあと思います。MP18って、いきなり「答え」を出しちゃってる銃なんですよね。って、話が変わってしまいました(笑)

素人目に見ると、薬室周りの強化の仕方や、ほどよい長さの銃身、40連という手ごろな装弾数など、長所短所を理解していれば、非常に使い勝手がよさそうなマシンピストルのように思えます。ひょっとすると、MP18と共存できたかもなあという気もしますね。シュツルムトルッペンにほんとよく似合いそうな、実にカッコいい銃です。

●山西十七式 Shansei .45ACP Broomhandle

モーゼルつながりでこちら。中華民国製のC96のコピー拳銃です。使用する弾薬をオリジナルの7・63ミリモーゼル弾から、45ACP(ガバメントの弾)に変えちゃったという骨太で男ットコ前な拳銃です。

オリジナル同様10連発にするために、弾倉部が大きくなって、銃身も太くなっているので、オリジナルを見慣れた目には実に頼もしく見えます。1930年代、山西省の軍閥の軍隊はトンプソンを使ってたので、それに弾薬を合わせるために自前の工廠で作ったみたいです。いろいろ当たってみると、ディテールの違う個体がいくつかあり、いくつかバリエーションがあるようです。「山西十七式」という名称も正式名かどうかよくわかりません。

インパクト的には、オリジナルをしのぐほどだと思いますので、映画や漫画の主人公が持つとカッコいいかもしれませんね。「ブラック・ラグーン」のレヴィみたいに、女馬賊が二丁拳銃でドカンドカンやったらさぞ痛快でしょうねえ。そういう映画、観てみたいですねえ、、。

その外観から海外のマニアの間でも人気があるようで、ノリンコ(中国の兵器メーカー)がマニア向けに新規生産したそうです。画像検索でも、ときどき新し目のこの銃が出てきますが、それがこれかもしれませんね。日本でもモデルガンかガスブロでも出したらいいのになあと思います、、が売れないか(笑) それにしても、オリジナルのC96はなんでトイガンにならないんでしょうねえ、、。こっちはモデルガンでもガスブロでも絶対売れると思うんですけどねえ、、、。

この拳銃に限らず、戦前戦中の中国は、世界中の小火器をあちこちの工廠や町工場で作っていて(まあ、ありていにいうとコピーですね)かつ独自に改良してたりもするので、とても興味深いですね。他にも「おおっ!」という銃はありますし、今だ発掘されていない銃もたくさんあるのかもしれません。そういうの、ほんと見てみたいですねえ、、。

●ワルサーフォルクスピストーレ Walther volkspistole

第二次大戦末期に、ドイツが国内の防戦用に準備しようとした簡易拳銃です。フレームやスライド、スライドストップなどほとんどがプレスで作られています。スライドは、二重にプレスした金属板で構成されていて、さすが!という感じです。マガジンは、P38用のを流用できるようにしています。

簡易、といいながらもスライドストップやマニュアルセーフティなど基本的な部品は付いていて、拳銃としての性能はクリアしてそうな気もします。が、全体からかもし出される、この「終末感」は拭いがたく、かつそれがたまらんですね。この拳銃以外にも、ワルサーなど数社で簡易拳銃が試作されたのですが、全てが試作で終わったようです。

試作で終わった理由として、拳銃は戦闘ではほとんど役にたたないので、それよりマシンピストルをどんどん量産する方がいいと判断されたようです。写真を見ていると、この拳銃とP38の製造コストがどのくらい違うんだろうか?と考えると確かに「???」となりますね。2分の1程度なら作る価値はあるんでしょうけど、どんなものなんでしょう。

●エルマEMP44 Erma EMP44

これまたドイツで戦争末期に試作された省力型マシンピストルです。「とにかく鉄パイプで作りました!」という感じがたまらんですね。マガジンはMP40-Ⅱと同じで、複列式となってます。リアサイトも二段式で、省力型といいながら、見てくれのわりになんかちょっと豪華です。仲間連中にはお金がないふりをしているけど、実はバイトで結構稼いでいて、一人のときは牛丼屋で生卵とビールをしれっと付けるようなタイプでしょうか(笑)

複列式マガジンは、ソ連のPPsh41の71連ドラムマガジンに対抗するために開発されたシステムらしいです。マガジンを2本差して、1本が終わると横にスライドさせ、もう1本をすぐに撃てるようにするものです。一見便利そうですけど、やっぱりダメだったようで(笑)MP40-Ⅱはごく少数の生産で終わったそうです。

前述の通りなんかちょっと豪華なのは、比較的戦局に余裕があった1944年ごろの製作だからでしょうね。分解した写真もネットに上がってますが、ボルトなどの工作は丁寧そうで問題なく撃てそうな印象です。で、この銃は試作程度で終了したようで、実際の簡易マシンピストルはステンのコピー品になりました。

どうも、公に現存しているのはシリアル「0015」のみのようで、ググッて出てくる写真(といっても少ないですが)はどれもこの個体です。これは米陸軍兵器博物館の所蔵で、私の資料(洋書「Desperate measures」)のもこれでした。大戦末期のドイツの簡易小火器はどれもほんと興味深いので、また描きたいなあと思ってます。

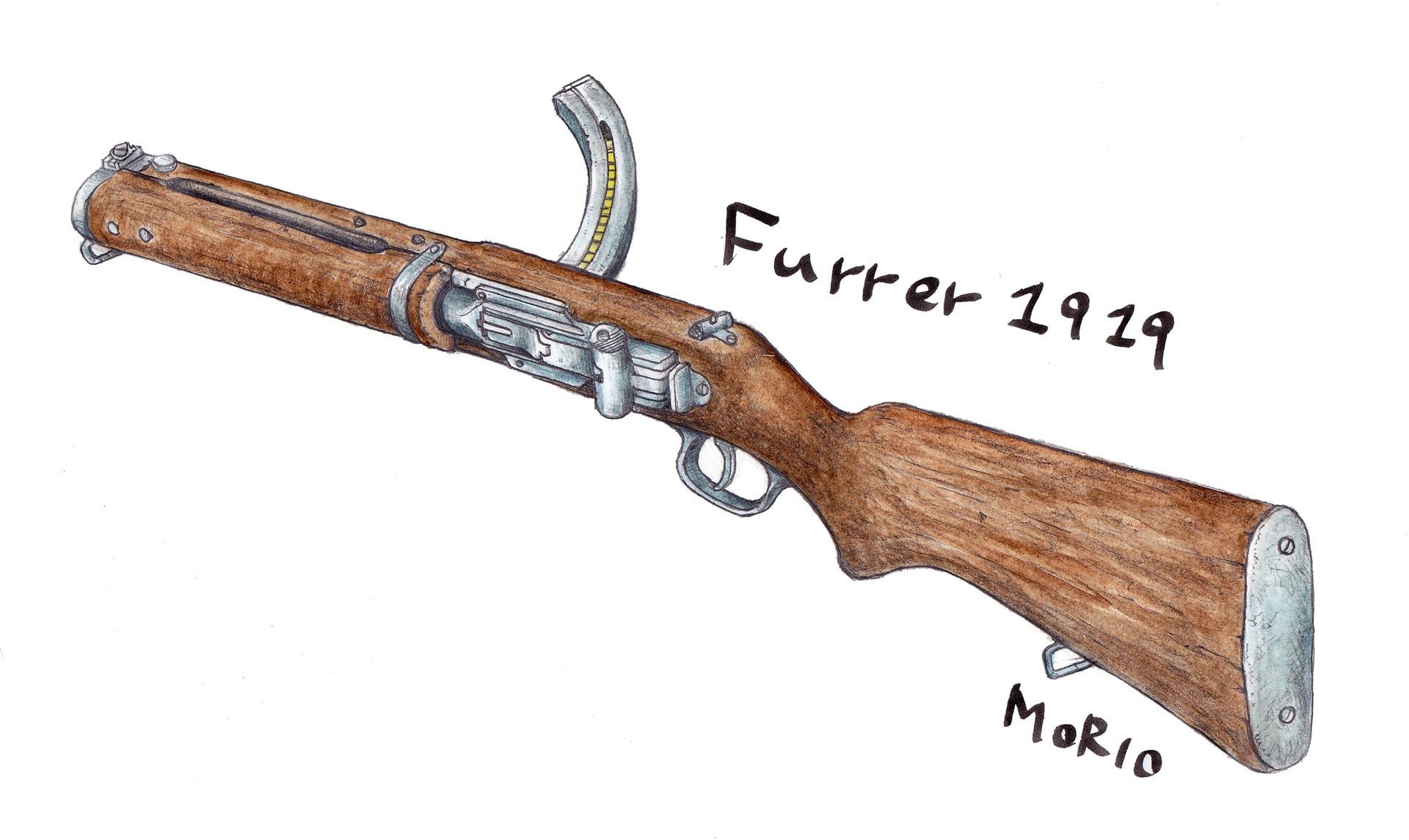

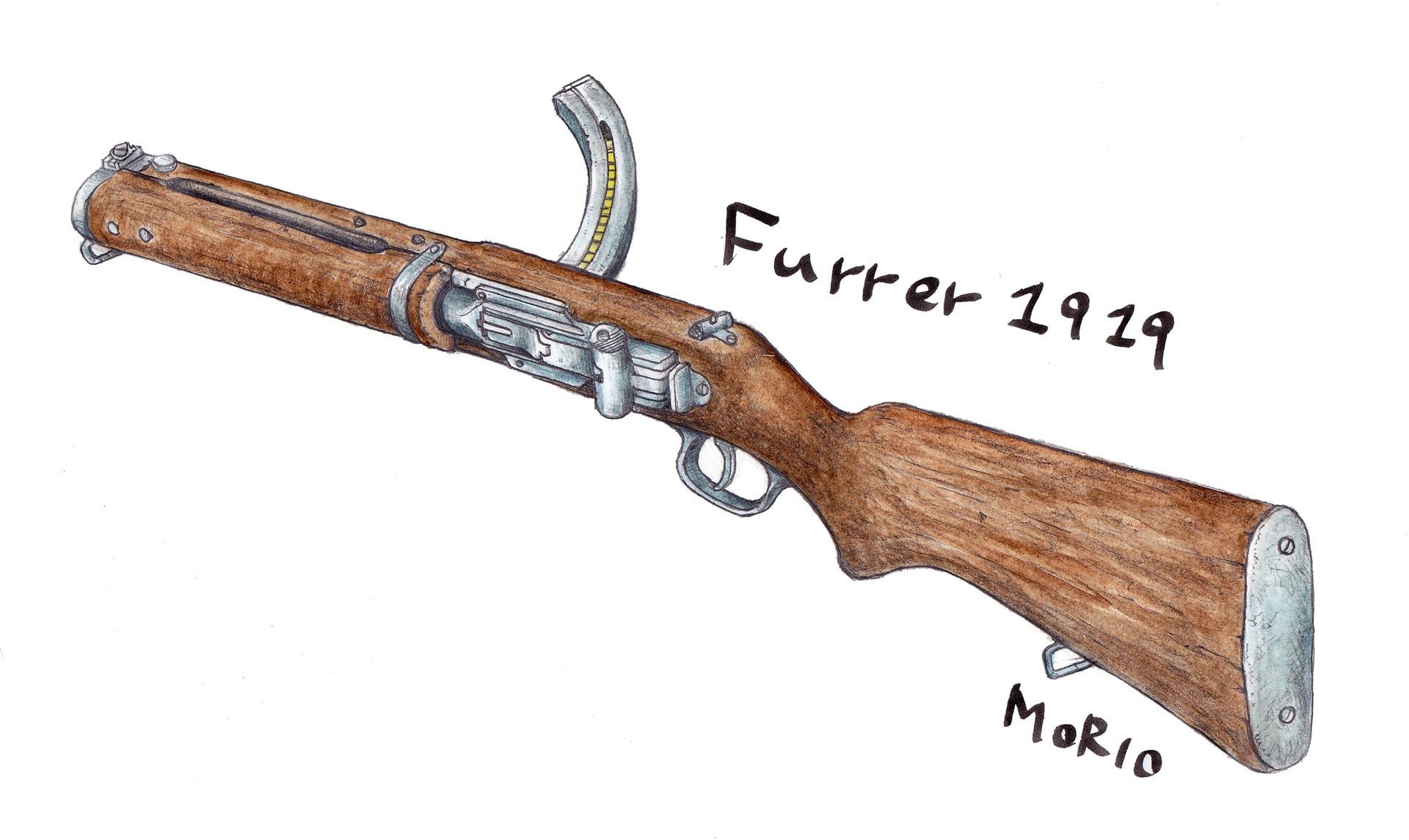

●フラー1919 Furrer1919

スイスの最初期のサブマシンガンです。ルガーP08と同様なトグルロック式の拳銃を横に倒して、フルオートにしたという、実に素敵な素晴らしい構造です。スイスは、ドイツより先にルガーを軍用制式にした国だけあってトグルロックがとても気に入ったようで、1919を発展させたMP41/44を制式にしています。

写真を見ると、大まかな部品の構造はほぼルガーそのものに見えます。ルガーを横に倒したレイアウトなので、上から見ると銃身が照準線よりも左にオフセットされています。それにしても、トグルロック式のサブマシンガンというのはコスト面でかなりもったいないような気がしますし、クローズドボルトなのでそもそもサブマシンガンには不向きでしょう。そして大量生産はかなり難しいでしょうね。それでもトリガーガードの形状など、いくつかバリエーションがあるようですので、わりと量産されたのかなあ?と。

全体が木製ストックで覆われているスタイルは実に独特で「スイス!山!森!ヨロレイヒー!」という感じがします(?) 「アルプスの少女ハイジ」のおんじが、無礼な客を追い払うために納屋から引っ張り出してきそうな感じ、といいましょうか。ブローバックモデルガンで発売されたら楽しいでしょうね、、。MGCのルガーをベースにしたら自分でも作れなくもなさそうな気がするのが怖いところですね(笑)

●ベレッタM1918 Beretta M1918

恐らく、ベレッタが初めて製作したサブマシンガンです。ビラ-ル・ぺロサM1915というピストル弾を使う双銃身の機関銃を元に作られてます(とても変な銃です。興味のある方はウィキってください)。M1915を2つに分けて、1丁にしたようです。そのためM1915と同じくマガジンが上についています。

前装式ライフルのようなトリガーガードや、折りたたみ式の銃剣などいかにも昔の銃みたいなのに、実はサブマシンガンというねじれた感じが実に素晴らしいです。一見キワモノみたいですが、写真を見るとあちこちに細やかな配慮がみられ、工作も丁寧そうです。さすがベレッタという感じです。多分、普通に使えたんじゃないかなあと。リアサイトが拳銃と同じで1段のみなのは、この銃種を最初からよく理解していたからじゃなかろうか、という気もします。ほとんどの国のサブマシンガンが最初はタンジェントサイトであったことを考えると、非常に興味深いです。

その後、マガジンを下側にしたM1918/30が作られ、それがM1938(ドイツ軍でも使われたやつ)に発展したみたいです。なので、M1938ってベルグマンの影響を受けた銃じゃなかったんですね。余談ですが、サブマシンガンは、ドイツとソ連とイギリスはベルグマンの直系で、アメリカ(トンプソン)とイタリアは直接的には関係ないんですね。日本の一〇〇式も、ベルグマンやステアーのコピーと思われているようですが、開発の経緯を見ると実はそうでもないという。この辺の関係性はとても面白いです。

さらに余談ですが、M1915は「インディ・ジョーンズ 最後の聖戦」に登場してます。飛行船からハリソン・フォードとショーン・コネリーの2人が飛行機で逃げて、追いかけてきたドイツの戦闘機をショーン・コネリーが機関銃で撃って、自分の飛行機の尾翼を撃ってしまうシーンのアレです。マガジンがストレートなので、どうもウェブリー455弾仕様のものみたいです。結構な珍銃なんですけど、誰もが知ってる(多分)シーンで使われてるのってなんか面白いですね(笑) うろ覚えですがマイケル・チミノの「シシリアン」(1987)にも出てたそうなので、多分ハリウッドのレンタルガン会社が所有してるんじゃないかと思います。

閑話休題。すでにあちこちで書いた通り、作画資料の大半はネット上で集めた写真を元にしています。どの銃もン十年も前に存在を知って「もっと詳細を知りたい!」と思っていたのですが全く資料が手に入らなかったものばかりです。詳細を知ることができる可能性があるとすれば、国内の銃雑誌などで紹介されるくらいしかなかったのですが、まあマイナーな銃ばかりなのでそんな可能性はほとんどなく、ン十年も泣き寝入り(?)していたのでした。しかし、今はネットで検索すると一発で詳細な画像がぼろぼろ出てきます。いやほんと、凄い時代になったものだと思います。銃名にはそれぞれの外国語表記も書いておきましたので、興味のある方はコピペしてググッてみてください。

というわけで、まだまだ描いてみたい銃はたくさんありますので、またそのうち第二弾をやってみたいと思います。一体、どのくらいの方が最後まで読んでくださるのか見当もつきませんが、やります(笑)

それでは。

●モーゼルM1917 Mauser M1917

第一次大戦時の塹壕戦用として、ドイツで試作されたマシンピストルです。フルオート射撃に耐えられるように銃身周りなどを強化したもので、オリジナルのC96に似てますけど、よく見るとほとんど全てが新規にデザインされてます。その後のM1932(M712)が逆にオリジナルに近い外観(とはいえこちらも実はC96と同じパーツがほとんどないです)になっているのは、フルオートはあくまで補助的な機能として想定されていたということなんでしょうね。

40連の着脱マガジン式で、ハンマー下のでっぱりがセレクターみたいです。メチャクチャかっこいいのですが、50丁ほど作られてお蔵入りになったようです。オリジナル同様、泥や砂塵に弱かったということと、やっぱり拳銃をフルオートでの使用が前提のマシンピストルにするのはちょっと無理があったんでしょうね。

ルガーでも同様のことをしてますが、やっぱり試作で終わったようです。「じゃあ」ということで、ガラッとアプローチを変えて、MP18を開発しちゃったドイツって凄いなあと思います。MP18って、いきなり「答え」を出しちゃってる銃なんですよね。って、話が変わってしまいました(笑)

素人目に見ると、薬室周りの強化の仕方や、ほどよい長さの銃身、40連という手ごろな装弾数など、長所短所を理解していれば、非常に使い勝手がよさそうなマシンピストルのように思えます。ひょっとすると、MP18と共存できたかもなあという気もしますね。シュツルムトルッペンにほんとよく似合いそうな、実にカッコいい銃です。

●山西十七式 Shansei .45ACP Broomhandle

モーゼルつながりでこちら。中華民国製のC96のコピー拳銃です。使用する弾薬をオリジナルの7・63ミリモーゼル弾から、45ACP(ガバメントの弾)に変えちゃったという骨太で男ットコ前な拳銃です。

オリジナル同様10連発にするために、弾倉部が大きくなって、銃身も太くなっているので、オリジナルを見慣れた目には実に頼もしく見えます。1930年代、山西省の軍閥の軍隊はトンプソンを使ってたので、それに弾薬を合わせるために自前の工廠で作ったみたいです。いろいろ当たってみると、ディテールの違う個体がいくつかあり、いくつかバリエーションがあるようです。「山西十七式」という名称も正式名かどうかよくわかりません。

インパクト的には、オリジナルをしのぐほどだと思いますので、映画や漫画の主人公が持つとカッコいいかもしれませんね。「ブラック・ラグーン」のレヴィみたいに、女馬賊が二丁拳銃でドカンドカンやったらさぞ痛快でしょうねえ。そういう映画、観てみたいですねえ、、。

その外観から海外のマニアの間でも人気があるようで、ノリンコ(中国の兵器メーカー)がマニア向けに新規生産したそうです。画像検索でも、ときどき新し目のこの銃が出てきますが、それがこれかもしれませんね。日本でもモデルガンかガスブロでも出したらいいのになあと思います、、が売れないか(笑) それにしても、オリジナルのC96はなんでトイガンにならないんでしょうねえ、、。こっちはモデルガンでもガスブロでも絶対売れると思うんですけどねえ、、、。

この拳銃に限らず、戦前戦中の中国は、世界中の小火器をあちこちの工廠や町工場で作っていて(まあ、ありていにいうとコピーですね)かつ独自に改良してたりもするので、とても興味深いですね。他にも「おおっ!」という銃はありますし、今だ発掘されていない銃もたくさんあるのかもしれません。そういうの、ほんと見てみたいですねえ、、。

●ワルサーフォルクスピストーレ Walther volkspistole

第二次大戦末期に、ドイツが国内の防戦用に準備しようとした簡易拳銃です。フレームやスライド、スライドストップなどほとんどがプレスで作られています。スライドは、二重にプレスした金属板で構成されていて、さすが!という感じです。マガジンは、P38用のを流用できるようにしています。

簡易、といいながらもスライドストップやマニュアルセーフティなど基本的な部品は付いていて、拳銃としての性能はクリアしてそうな気もします。が、全体からかもし出される、この「終末感」は拭いがたく、かつそれがたまらんですね。この拳銃以外にも、ワルサーなど数社で簡易拳銃が試作されたのですが、全てが試作で終わったようです。

試作で終わった理由として、拳銃は戦闘ではほとんど役にたたないので、それよりマシンピストルをどんどん量産する方がいいと判断されたようです。写真を見ていると、この拳銃とP38の製造コストがどのくらい違うんだろうか?と考えると確かに「???」となりますね。2分の1程度なら作る価値はあるんでしょうけど、どんなものなんでしょう。

●エルマEMP44 Erma EMP44

これまたドイツで戦争末期に試作された省力型マシンピストルです。「とにかく鉄パイプで作りました!」という感じがたまらんですね。マガジンはMP40-Ⅱと同じで、複列式となってます。リアサイトも二段式で、省力型といいながら、見てくれのわりになんかちょっと豪華です。仲間連中にはお金がないふりをしているけど、実はバイトで結構稼いでいて、一人のときは牛丼屋で生卵とビールをしれっと付けるようなタイプでしょうか(笑)

複列式マガジンは、ソ連のPPsh41の71連ドラムマガジンに対抗するために開発されたシステムらしいです。マガジンを2本差して、1本が終わると横にスライドさせ、もう1本をすぐに撃てるようにするものです。一見便利そうですけど、やっぱりダメだったようで(笑)MP40-Ⅱはごく少数の生産で終わったそうです。

前述の通りなんかちょっと豪華なのは、比較的戦局に余裕があった1944年ごろの製作だからでしょうね。分解した写真もネットに上がってますが、ボルトなどの工作は丁寧そうで問題なく撃てそうな印象です。で、この銃は試作程度で終了したようで、実際の簡易マシンピストルはステンのコピー品になりました。

どうも、公に現存しているのはシリアル「0015」のみのようで、ググッて出てくる写真(といっても少ないですが)はどれもこの個体です。これは米陸軍兵器博物館の所蔵で、私の資料(洋書「Desperate measures」)のもこれでした。大戦末期のドイツの簡易小火器はどれもほんと興味深いので、また描きたいなあと思ってます。

●フラー1919 Furrer1919

スイスの最初期のサブマシンガンです。ルガーP08と同様なトグルロック式の拳銃を横に倒して、フルオートにしたという、実に素敵な素晴らしい構造です。スイスは、ドイツより先にルガーを軍用制式にした国だけあってトグルロックがとても気に入ったようで、1919を発展させたMP41/44を制式にしています。

写真を見ると、大まかな部品の構造はほぼルガーそのものに見えます。ルガーを横に倒したレイアウトなので、上から見ると銃身が照準線よりも左にオフセットされています。それにしても、トグルロック式のサブマシンガンというのはコスト面でかなりもったいないような気がしますし、クローズドボルトなのでそもそもサブマシンガンには不向きでしょう。そして大量生産はかなり難しいでしょうね。それでもトリガーガードの形状など、いくつかバリエーションがあるようですので、わりと量産されたのかなあ?と。

全体が木製ストックで覆われているスタイルは実に独特で「スイス!山!森!ヨロレイヒー!」という感じがします(?) 「アルプスの少女ハイジ」のおんじが、無礼な客を追い払うために納屋から引っ張り出してきそうな感じ、といいましょうか。ブローバックモデルガンで発売されたら楽しいでしょうね、、。MGCのルガーをベースにしたら自分でも作れなくもなさそうな気がするのが怖いところですね(笑)

●ベレッタM1918 Beretta M1918

恐らく、ベレッタが初めて製作したサブマシンガンです。ビラ-ル・ぺロサM1915というピストル弾を使う双銃身の機関銃を元に作られてます(とても変な銃です。興味のある方はウィキってください)。M1915を2つに分けて、1丁にしたようです。そのためM1915と同じくマガジンが上についています。

前装式ライフルのようなトリガーガードや、折りたたみ式の銃剣などいかにも昔の銃みたいなのに、実はサブマシンガンというねじれた感じが実に素晴らしいです。一見キワモノみたいですが、写真を見るとあちこちに細やかな配慮がみられ、工作も丁寧そうです。さすがベレッタという感じです。多分、普通に使えたんじゃないかなあと。リアサイトが拳銃と同じで1段のみなのは、この銃種を最初からよく理解していたからじゃなかろうか、という気もします。ほとんどの国のサブマシンガンが最初はタンジェントサイトであったことを考えると、非常に興味深いです。

その後、マガジンを下側にしたM1918/30が作られ、それがM1938(ドイツ軍でも使われたやつ)に発展したみたいです。なので、M1938ってベルグマンの影響を受けた銃じゃなかったんですね。余談ですが、サブマシンガンは、ドイツとソ連とイギリスはベルグマンの直系で、アメリカ(トンプソン)とイタリアは直接的には関係ないんですね。日本の一〇〇式も、ベルグマンやステアーのコピーと思われているようですが、開発の経緯を見ると実はそうでもないという。この辺の関係性はとても面白いです。

さらに余談ですが、M1915は「インディ・ジョーンズ 最後の聖戦」に登場してます。飛行船からハリソン・フォードとショーン・コネリーの2人が飛行機で逃げて、追いかけてきたドイツの戦闘機をショーン・コネリーが機関銃で撃って、自分の飛行機の尾翼を撃ってしまうシーンのアレです。マガジンがストレートなので、どうもウェブリー455弾仕様のものみたいです。結構な珍銃なんですけど、誰もが知ってる(多分)シーンで使われてるのってなんか面白いですね(笑) うろ覚えですがマイケル・チミノの「シシリアン」(1987)にも出てたそうなので、多分ハリウッドのレンタルガン会社が所有してるんじゃないかと思います。

閑話休題。すでにあちこちで書いた通り、作画資料の大半はネット上で集めた写真を元にしています。どの銃もン十年も前に存在を知って「もっと詳細を知りたい!」と思っていたのですが全く資料が手に入らなかったものばかりです。詳細を知ることができる可能性があるとすれば、国内の銃雑誌などで紹介されるくらいしかなかったのですが、まあマイナーな銃ばかりなのでそんな可能性はほとんどなく、ン十年も泣き寝入り(?)していたのでした。しかし、今はネットで検索すると一発で詳細な画像がぼろぼろ出てきます。いやほんと、凄い時代になったものだと思います。銃名にはそれぞれの外国語表記も書いておきましたので、興味のある方はコピペしてググッてみてください。

というわけで、まだまだ描いてみたい銃はたくさんありますので、またそのうち第二弾をやってみたいと思います。一体、どのくらいの方が最後まで読んでくださるのか見当もつきませんが、やります(笑)

それでは。