先日のバラエティー番組「日曜日の初耳学」で、ドラマ「御上先生」のモデルとなった、教育界のカリスマ。

共愛学園前橋国際大学の大森学長が紹介されていました。

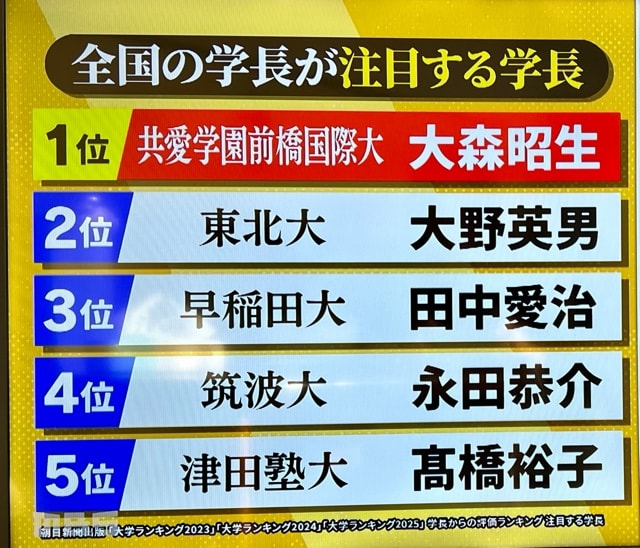

大森学長は「全国の学長が注目する学長」3年連続、No1の学長だそうです。

今、定員割れの私立大学は約6割あり、過去最悪の記録を更新中とのこと。

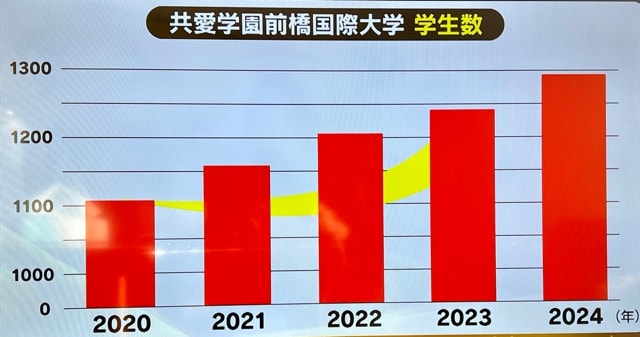

そんな中、群馬県前橋市にある小さな私立大学、共愛学園前橋国際大学では生徒数が年々増え続けているそうです。

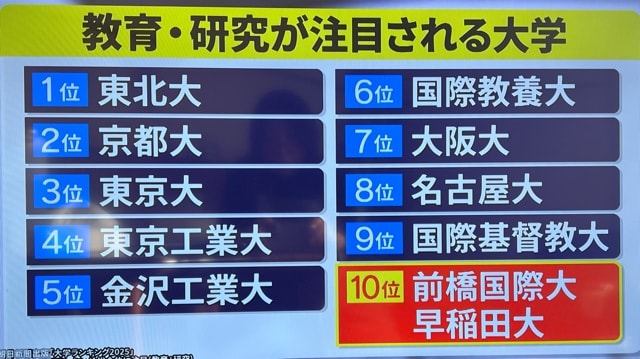

朝日新聞版「教育・研究が注目される大学ランキング2025」では、名門大学が並ぶなか、第10位にランキング。

その理由を探るために、教育関係者や文科省の職員がこぞって視察に訪れているそうです。

大森学長が主張されているのは・・・

Fラン大学は日本に必要・・・であるということ。

(Fラン大学とは、偏差値が低く入学するのが簡単な大学)

昨年、東大の年間授業料が、2025年度から年10万円上げるというニュースが出た時に、

Fラン大学への補助金がもったいない。

Fラン大学を潰して補助金を東大に回すべき

というような「Fラン大学不要論」が世間で飛び交ったそうです。

ただ、大森学長は・・・

「不要な大学はない」と、不要論を真っ向から否定。

偏差値という一つの物差しで、大学を見るのは昭和的。

有名大学でトップリーダーは育つかもしれないが、トップリーダーだけでは社会は回っていかない。

トップリーダーの下に、ミドルリーダーも必要だし、しっかりと産業を支えていく地域を支える人材も必要。

そういう人材は、地方の小規模な大学で育っている。

Fラン大学が無ければ、ミドルリーダーが育たず、国力の低下に繋がる。

学力や経済面で、都心の大学に通えない若者を、地方の入りやすい大学が教育し、やがて地域を支える人材になる。

そんな学びの場を日本から無くすわけにはいかない。

これから大学を選ぶ時には、その中身を知り、何が学べて、どんな力を身に付けられるのかをみる。

大学とはなんなのかという概念をアップデートしなければならない。

かつて、共愛学園前橋国際大学はFラン大学寸前だったそうです。

「地域のリーダーを育てる」という目標をより明確に打ち出し、大学の授業を大胆に改革したことで、

全国から注目を浴びる大学と生まれ変わったとのこと。

その授業内容とは・・・

半年間、大学に来なくてもよい・・・というものも。

その半年間で何をするのかというと・・・

地元の市役所や企業で働く。

群馬にはたくさんの山間地域があるので、そこのおじいちゃん、おばあちゃんの孫になる。

そこに実際の地域課題がある。

どんどん過疎化が進む地域で、高齢者と生活を共にすると、集落が無くなるのは止められないというリアルを知る。

でも、そのリアルを全部、目に焼き付けようとする。

そんな、地域の課題に取り組む活動を授業に導入。

その期間は大学に通わずとも単位が付与される。

学長の「信念」とは・・・生徒の主体性や課題設定能力を伸ばす教育方針。

今は予測困難な時代と言われている。

知識だけでは生きていけない。

知識を使って、どうやって実践で活かしていくか。

知識と実践、教室と地域・・・それを行ったり来たりしながら学んでいる。

・・・とのことでした。

すでに時代は、「土の時代」から「風の時代」に変わっています。

物や形といった目に見えるものに価値が置かれていた時代から、

お金や財産がある人が力を持つ時代から、

固定観念や終身雇用などを重んじる時代から、

個々の自由と権利・平等を強く求められる時代。

情報や知識、コミュニケーションなど形のないものが重視される時代。

自分の好きなことや、やりたいことに素直に行動することが大切な時代・・・になっています。

親の価値観もアップデートしないといけないですね