下鴨エリアの名物といえば、「みたらしだんご」という人が多いのですが、地元の人の間で、昔から人気のだんごがもうひとつ。それが「黒みつ本舗 美玉屋」の黒みつだんごです。

北大路通沿いのお店には、人が絶えることがないほど…「黒みつだんご」は、大人気。

「これこれ~」と、ガラスケースに並んだだんごのパックを前に、釘づけのミモロ。

ミモロが訪れたのは、11時すぎ。午後には、いつも売り切れになるといわれるほどの人気の品です。「よかった~早めに来て~」

「あの~1パックください~」とミモロは、ご店主の佐嵜史郎さんに声を…。「はい、いらっしゃいませ~。1パック10本入りですけどいいですか?ばら売りはしてないので…」と。

「あの~1パックください~」とミモロは、ご店主の佐嵜史郎さんに声を…。「はい、いらっしゃいませ~。1パック10本入りですけどいいですか?ばら売りはしてないので…」と。 1パック10本で、1080円。つまり1本100円です。「大丈夫で~す。ミモロ、おだんご好きなんで…」とキッパリ。

1パック10本で、1080円。つまり1本100円です。「大丈夫で~す。ミモロ、おだんご好きなんで…」とキッパリ。え?ひとりで全部食べる気なの?

さて、この「黒みつだんご」が、評判な理由は、その独特の美味しさにあります。

1串に3個のだんごが並び、そのまわりを、トロリとした黒みつのたれが、たっぷりと。

さらに、中のだんごの形状が見えないほど、だっさりときな粉がまぶされています。

「おだんごが、きな粉の中に埋もれてる感じ…」とミモロ。

このたっぷりのきな粉が、美味しさを守るポイント。空気に触れる部分が少なくなるので、中のだんごの柔らかな弾力を維持できるのです。でも、賞味期間は、1日。「その日の内に全部食べなきゃいけないんだよ~大変だね~」とイイながらも、妙に嬉しそう。

「一口食べると、きな粉の間から、じわーっと甘い黒みつがにじみ出てくる…」と、口の周りをきな粉だらけにしながら…。

「わ~柔らかい食感のおだんご…美味しいね~」と目を細めて味わうミモロです。

食いしん坊のミモロも、さすが一人では、全部食べきれないので、ご近所のお友達のおうちへおすそ分けに…。

「キャーここのおだんご大好き~」と大喜び。「あの~今日中に食べないといけないんだって~」というと、「全然大丈夫…すぐ食べちゃうから…」とあっさり。

「やっぱり京都の人、ここのおたんご知ってるんだね~」と、改めて、ここのおだんごの根強い人気を実感。

「また、来てくださいね~」というご店主の笑顔が、思い出されるミモロでした。

*「黒みつ本舗 美玉屋」京都市左京区下鴨高木町西 北大路下鴨高木町バス停西150メートル 075-721-8740

9:30~19:00 火曜休み 「黒みつだんご」は、売り切れになることも。

人気ブログランキングへ

ブログを見たら、金魚をクリックしてね~ミモロより

「え?ここでニット作るんですか?」と、不思議そうなミモロ。

「え?ここでニット作るんですか?」と、不思議そうなミモロ。

「立派な建物~」

「立派な建物~」

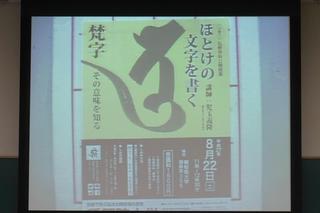

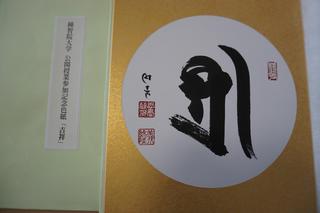

公開授業を示すポスター。その中央にも大きく梵字が描かれています。「なんて書いてあるんだろ?」と、全くわからないミモロです。

公開授業を示すポスター。その中央にも大きく梵字が描かれています。「なんて書いてあるんだろ?」と、全くわからないミモロです。 「はい、ミモロさんですね。ここに座ってください」と係の方に案内された席に。そこで授業が始まるのを、静かに待つミモロです。机の上には、半紙や筆ペン、そしてさまざまな資料が用意されていました。

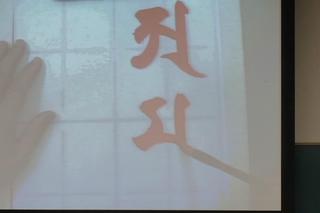

「はい、ミモロさんですね。ここに座ってください」と係の方に案内された席に。そこで授業が始まるのを、静かに待つミモロです。机の上には、半紙や筆ペン、そしてさまざまな資料が用意されていました。 正面の大きなスクリーンに映し出された筆運びを、ミモロは、じっと真剣に見つめます。「う~なかなかむずかしい…お習字の筆運びとは違うんだ~」とミモロ。

正面の大きなスクリーンに映し出された筆運びを、ミモロは、じっと真剣に見つめます。「う~なかなかむずかしい…お習字の筆運びとは違うんだ~」とミモロ。

全く知らなかった梵字の世界…その奥深さに感動するミモロでした。

全く知らなかった梵字の世界…その奥深さに感動するミモロでした。

「梵字ってすごい文字なんだって、改めて知りました」とミモロは、ご挨拶。「また、ぜひ、梵字のお勉強してくださいね~」と先生。

「梵字ってすごい文字なんだって、改めて知りました」とミモロは、ご挨拶。「また、ぜひ、梵字のお勉強してくださいね~」と先生。

プロフィールを見ると…「妖怪堂店主。古物商四代目。1961年、東山三条に生まれる。母方は堀川下立売、祖父は、着物柄の発案師で、宮に仕える絵師の家系と伝わる。嵯峨大学から、大手印刷会社デザイナーを経て、家業を継ぐ…」

プロフィールを見ると…「妖怪堂店主。古物商四代目。1961年、東山三条に生まれる。母方は堀川下立売、祖父は、着物柄の発案師で、宮に仕える絵師の家系と伝わる。嵯峨大学から、大手印刷会社デザイナーを経て、家業を継ぐ…」 「さて、クイズです。この遥拝所は、どこを拝むためのものでしょ?」と葛城さん。「う~ん、よく伊勢神宮を拝むところを見るから、ここも伊勢神宮ですか」とミモロ。「いいえ、それは、通りの向こう側です」と烏丸通の反対側を見ると、「あ、大政所御旅所だ~」

「さて、クイズです。この遥拝所は、どこを拝むためのものでしょ?」と葛城さん。「う~ん、よく伊勢神宮を拝むところを見るから、ここも伊勢神宮ですか」とミモロ。「いいえ、それは、通りの向こう側です」と烏丸通の反対側を見ると、「あ、大政所御旅所だ~」 ここは、かつて祇園祭の神輿2基の御旅所だったところ。「なんだすぐ向かい側の遥拝所なんだ~」とミモロ。

ここは、かつて祇園祭の神輿2基の御旅所だったところ。「なんだすぐ向かい側の遥拝所なんだ~」とミモロ。

「ここ、祇園祭の時に来た~」とミモロ。

「ここ、祇園祭の時に来た~」とミモロ。 「あ、これね…」「この燈籠、なんか変だと思いませんか?」と葛城さん。「変?どこが?」とミモロは、じっくり見つめますが、よくわかりません。「灯籠の下の方を見ると、一部凹んだ形です。これは、キリシタン燈籠で、縦と横を見ると十字架に見えるでしょ?」と。「うんそういわれてみれば…」祇園祭などで訪れても、全く関心を抱かなかった燈籠です。「教えてもらうと、すごく興味涌くね~」とミモロは、すっかり葛城さんの話に惹きつけられてしまいました。

「あ、これね…」「この燈籠、なんか変だと思いませんか?」と葛城さん。「変?どこが?」とミモロは、じっくり見つめますが、よくわかりません。「灯籠の下の方を見ると、一部凹んだ形です。これは、キリシタン燈籠で、縦と横を見ると十字架に見えるでしょ?」と。「うんそういわれてみれば…」祇園祭などで訪れても、全く関心を抱かなかった燈籠です。「教えてもらうと、すごく興味涌くね~」とミモロは、すっかり葛城さんの話に惹きつけられてしまいました。 繁昌神社の由来とも言われる班女塚です。

繁昌神社の由来とも言われる班女塚です。