人口減少時代を迎えて、特に地方の私立大学は相当の危機感を抱いているようである。今回、札幌学院大学の公開講座「人間論特殊講義」を受講することにした。テーマは標題のとおり「人口減少時代の大学と地域の連携」である。さて、どのような講義が展開されるのだろうか?

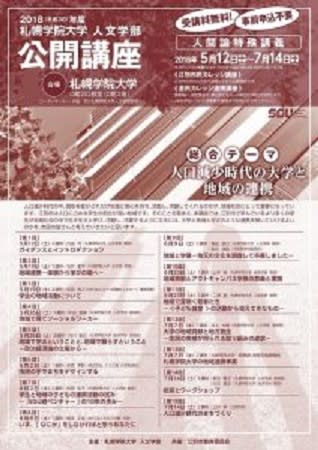

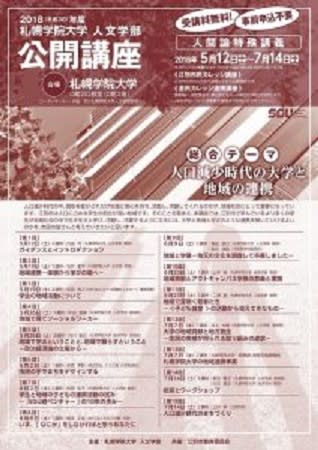

※ 判読は難しいかと思われるが、今回の「人間論特殊講義」の案内リーフレットです。

今年度、札幌学院大学において公開講座「人間論特殊講義」が開講されると知って、会場が江別市の本学とあって少し遠いのだが、受講料が無料ということもあり、知人のS氏も誘って受講することにした。

その第1回講義が昨日、5月12日(土)に開講された。

第1講は「ガイダンスとイントロダクション」と銘打たれていた。

受講者はざっと数えて50数人程度か?内わけは、一般社会人が3/4くらいで、残りが学院大の学生といった比率だった。

講座は道民カレッジ、江別市民カレッジの受講者が多いようだったが、単位取得の仕組みがこれまでと若干変更となり、期待していたほど単位の取得ができないとのことだった。

そのガイダンスが終わり、学院大の内田司教授による本公開講座のねらいを説明する講義に移った。

内田教授は本講座の目的を次のように話された。

「地域課題の解決のために活動している地域の方々と共に、または受け入れていただいて、学生たちが協働的に地域参加し、活動することを通して学び成長する教育の形を探求する」と…。

※ 第1回目の講義をされた内田司教授です。

内田教授はそうした主題設定に至った背景を次のように分析した。

人口減少時代を迎え、特に地方は疲弊し、限界集落などと危惧される集落が頻出する事態となっている。

一方、若者たちは働く場を求めて都会に就職するが、そこでは効率化、高収益を求める企業からの要求に人生の目的を見失い疲弊している若者たちが多いという現状がある。

こうした中、若者たちの中に思い切って企業を飛び出し、限界集落のようなところに飛び込んで、地域の老人たちと地域づくりに生き生きと取り組む若者たちをレポするTV番組(NHKTV「クローズアップ現代」)を取り上げ、そこにこそこれからの若者の生きる道があるのではないか、と暗示する。

※ 札幌学院大の学舎です。公開講座は左手奥のD棟で開講されました。

少し曲論的に描写したきらいがあるが、本講座の趣旨はまさにそこにあると理解した。つまり学院大をはじめとする、これからの大学生は学舎に閉じこもるのではなく、積極的に地域へ飛び込んで、そこから多くのことを学び、人生の進路を見定めるべきではないのか、そのために受講生である一般社会人の方々も積極的に発言してほしい、と内田教授は強調した。

事実、これからの講座のラインナップを眺めてみると、そうした項目が目立つ構成となっている。私にとってもなかなか興味深いテーマである。

7月中旬まで毎土曜日の午前、できるだけ札幌学院大のキャンパスに通いたいと思っている。

※ 判読は難しいかと思われるが、今回の「人間論特殊講義」の案内リーフレットです。

今年度、札幌学院大学において公開講座「人間論特殊講義」が開講されると知って、会場が江別市の本学とあって少し遠いのだが、受講料が無料ということもあり、知人のS氏も誘って受講することにした。

その第1回講義が昨日、5月12日(土)に開講された。

第1講は「ガイダンスとイントロダクション」と銘打たれていた。

受講者はざっと数えて50数人程度か?内わけは、一般社会人が3/4くらいで、残りが学院大の学生といった比率だった。

講座は道民カレッジ、江別市民カレッジの受講者が多いようだったが、単位取得の仕組みがこれまでと若干変更となり、期待していたほど単位の取得ができないとのことだった。

そのガイダンスが終わり、学院大の内田司教授による本公開講座のねらいを説明する講義に移った。

内田教授は本講座の目的を次のように話された。

「地域課題の解決のために活動している地域の方々と共に、または受け入れていただいて、学生たちが協働的に地域参加し、活動することを通して学び成長する教育の形を探求する」と…。

※ 第1回目の講義をされた内田司教授です。

内田教授はそうした主題設定に至った背景を次のように分析した。

人口減少時代を迎え、特に地方は疲弊し、限界集落などと危惧される集落が頻出する事態となっている。

一方、若者たちは働く場を求めて都会に就職するが、そこでは効率化、高収益を求める企業からの要求に人生の目的を見失い疲弊している若者たちが多いという現状がある。

こうした中、若者たちの中に思い切って企業を飛び出し、限界集落のようなところに飛び込んで、地域の老人たちと地域づくりに生き生きと取り組む若者たちをレポするTV番組(NHKTV「クローズアップ現代」)を取り上げ、そこにこそこれからの若者の生きる道があるのではないか、と暗示する。

※ 札幌学院大の学舎です。公開講座は左手奥のD棟で開講されました。

少し曲論的に描写したきらいがあるが、本講座の趣旨はまさにそこにあると理解した。つまり学院大をはじめとする、これからの大学生は学舎に閉じこもるのではなく、積極的に地域へ飛び込んで、そこから多くのことを学び、人生の進路を見定めるべきではないのか、そのために受講生である一般社会人の方々も積極的に発言してほしい、と内田教授は強調した。

事実、これからの講座のラインナップを眺めてみると、そうした項目が目立つ構成となっている。私にとってもなかなか興味深いテーマである。

7月中旬まで毎土曜日の午前、できるだけ札幌学院大のキャンパスに通いたいと思っている。