良くも悪くも“裕次郎” である。1961年制作というから、62年前の映画である。裕次郎27歳の映画であるが、裕次郎にとってはデビュー後47作目の主演映画である。今の人が観れば突っ込みどころ満載であるが、当時、裕次郎ファンだった人たちにとっては、懐かしさいっぱいの映画だったろう。ところで今の人は“裕次郎”と聞いて誰のことか分かるのかなぁ??

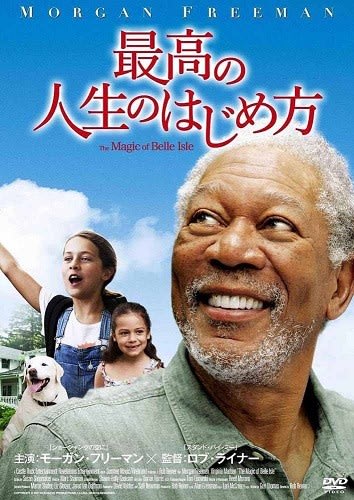

8月25日(日)午前に「ちえりあフェスティバル」で「最高の人生のはじめ方」を観た後、午後には北海道立文学館において上映された「堂々たる人生」を観るという映画鑑賞のダブルヘッダーを体験した。

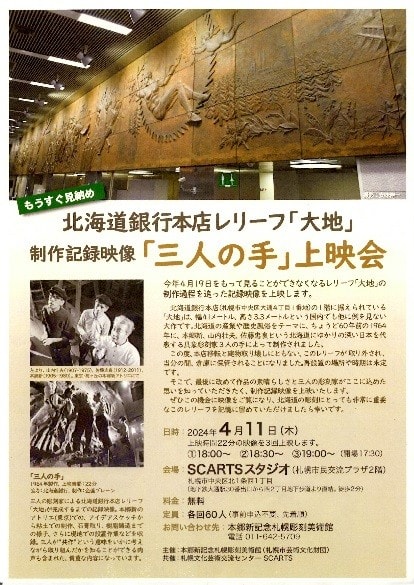

なぜ道立文学館で裕次郎映画なのか?と不思議に思ったが、道立文学館では定期的に文芸作品を中心とするDVD上映会「映像作品鑑賞のつどい」を開催しているという。今回の「堂々たる人生」は、原作が源氏鶏太作品の「白い雲と少女」という作品の映画化ということで取り上げられたようだ。

ストーリーは玩具会社に勤める中部周平(石原裕次郎)は、会社員としても優秀なうえ、女性にもめっぽうもてるという役柄である。中部が勤める玩具会社が経営危機に陥ったところを中部と同僚の紺屋小助(長門裕之)、石岡いさみ(芦川いずみ)とともに危機を切り抜け、会社を立ち直させるというストーリーである。

とにかく石原裕次郎のカッコ良さが前面に出た映画で、その昔は裕次郎ファンだった思われる女性がたくさん詰めかけていたが、彼女らにとっては若き日の思い出に浸ることのできた時間だったのではないだろうか?さらに相手役の芦川いずみのハツラツとした可愛らしさがレビュー欄でも大好評であるが、私も同様の感想を持った。

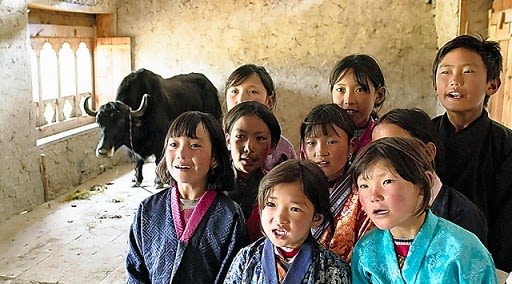

※ 写真左から、石原裕次郎、芦川いずみ、清川虹子、桂小金治の出演者です。

また脇を固めた桂小金治、清川虹子、藤村有弘、殿山泰司、中原早苗、東野英次郎、宇野重吉といった面々が若々しく演じていた姿を見ることができたことが嬉しかった。今では全ての方が鬼籍に入られているだけに、懐かしさいっぱいに観ることができた映画だった。