昨年末、国会は出入国管理法を改正したが、このことは実質的に我が国が“移民”の受け入れに大きく舵をきった改正だと言われている。こうした現状にあって遠藤教授は「移民を“包摂(ほうせつ)”する仕組みを作るべきだ」と強調された。

北大の法学研究科附属高等法政教育研究センターが今年も公開講座を開設したので受講することにした。今年度のテーマは「外国人の流入と日本社会の変容」というもので全4回からなっている。これから週1回のペースで、毎週木曜日に開講される。(8/15は休講)今回も講座の様子をできるかぎりレポするように努めたいと思う。

第1回目は7月25日(木)に同大学院法学研究科の教授で、北大の公共政策大学院の院長を兼務される遠藤乾氏が「政策課題としての外国人労働者-自らのために今からすべきこと」と題して講義された。

※ ウェブ上から拝借した遠藤乾教授の写真です。

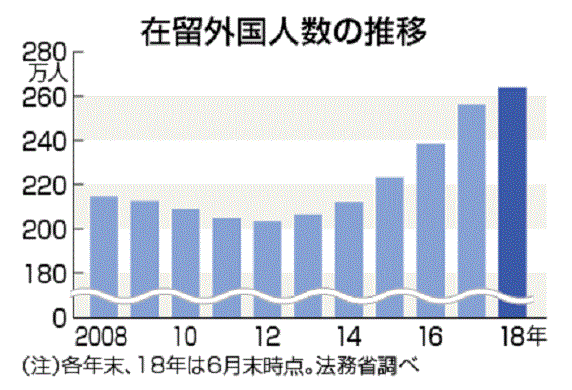

遠藤氏はまず、在留外国人労働者が2017年現在ですでに120万人を超えていることを各種統計資料を示し、その後も右肩上がりで増加するだろうことを示唆した。(在留外国人は260万人を突破している)その労働者の内訳であるが、技能実習生と資格外労働(学生のアルバイトなど)が50%以上を占めているのが実状である。それらの労働者の就業実態が時々問題となり、メディアで報道されることもしばしばだった。

※ こちらのグラフは遠藤教授が示されたものではなく、ウェブ上から拝借したものです。

そうした中で、国内の各職場における労働者不足は深刻の一途を辿り、企業や雇い主からは悲鳴ともいえる声が政府を動かし、今般の「出入国管理法」の改正に繋がったと遠藤氏は解説した。改正された「出入国管理法」の内容はなかなか複雑だが、いずれにしても外国人の就労について緩和するわけだから、外国人の流入、定住化が一層進むことは疑いないことと思われる。

この法律の成立ついて、遠藤教授は少子高齢化が進む我が国にとってはやむを得ぬ措置である、という立場だと私は受け取った。そのうえで遠藤教授は“移民”(正式には移民という言葉は使われないが)を受け入れる国、自治体、雇い主など関係者(ステークホルダー)による“包摂”の仕組みを整えるべきだと強調された。“包摂”とは、「一定の範囲内に包み込むこと」という意味である。今一つ、私は遠藤氏が言わんとするところを理解できていないきらいがあるが、遠藤氏が言われる“包摂”とは、「今後外国人労働者の流入が避けられない状況の中で、自治体などの関係者は外国人がスムーズに地域に溶け込んでもらうために、さまざまな手立てを講じて外国人と地域の人たちが共生できる社会を作っていかねばならない」というような趣旨だと受け止めた。

このように日本の社会が急激に変わっていこうとしている現状に対して、私も少なからず思うところがある。そのことについては、4回の講義を受講した後に改めて考えてみたい。