おはようございます。

パナソニック汐留美術館の和巧絶佳/令和時代の超工芸展、第3章の作品をお届けします。

第1章 和 日本の伝統文化に根差した工芸美

第2章 巧 手わざの限界のその先にある工芸美

第3章 絶佳 素材が生み出す工芸美の可能性

第3章 絶佳 素材が生み出す工芸美の可能性

新里明士

1977年君津市生まれ。早大美術クラブで陶芸に出会う。その後、多治見市陶磁器意匠研究所で専門的技術を学ぶ。光と磁器の関係性を問い続けている。全面に透かし彫りされた「蛍手」が生み出す光と空間の魔法が特徴。

光器

光蓋器

安達大悟

1985年愛知県生まれ。美大では意匠そのものに関心があったが、染めを始めてからは、論理的思考で制作方法を考えるようになった。金沢卯辰山工芸工房で学び、現在、専門員に。奈良時代の夾織にルーツをもつ板締め絞りを中心に、にじみを活かした「テキスタイルならではの模様作り」をテーマにしている。

酒井直樹

1973年、群馬県に生まれる。藝大では鍛金を学び、その後、金沢卯辰山工芸工房へ。独立後は金沢21世紀美術館などのグループ展に多数参加。直線的な把手が印象的な鉄瓶、錆びた鉄の素材感と余白の美による洗練された形態が美しい。鍛造りによる鉄の新しい表現として、オブジェとしても現代生活になじむ作品が特徴。

湯湯のこもるカタチ

monochrome

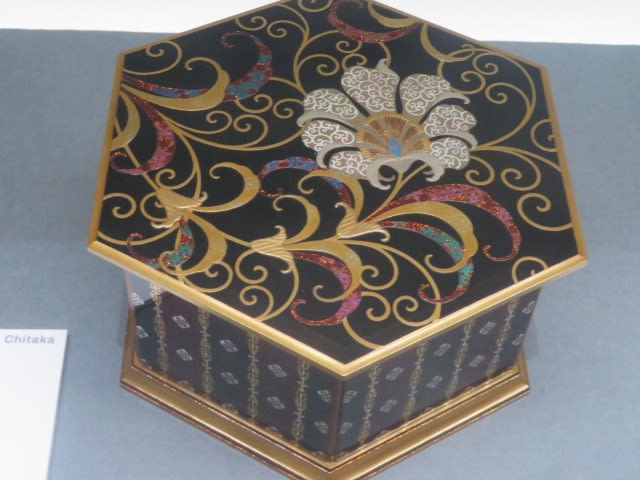

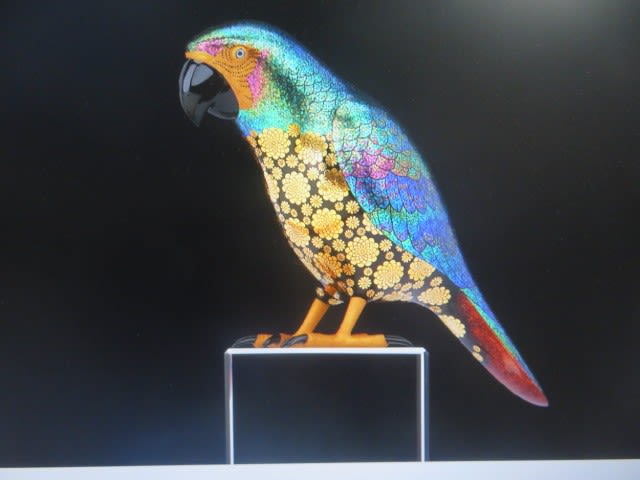

橋本千毅

1972年、東京都に生まれる。筑波大学芸術専門学群で学び、2000年から2年間、東京文化財研究所にて漆工品の修復に携わる。富山の岩瀬に工房を構え、独立。下地、塗り、蒔絵、螺鈿、平文などすべての作業を自身で行う。まさに、蒔絵と螺鈿の細工が織りなす玉虫色の小宇宙。とても気に入った。

蝶牡丹螺鈿蒔絵箱

花蝶螺鈿蒔絵箱

寶相華蒔絵箱

蝶

薔薇螺鈿箱

黄金虫蒔絵箱

螺鈿鸚鵡

佐合道子

1984年、三重県に生まれる。金沢美術工芸大学で学んだあと、東京国立近代美術館などのグループ展に参加する一方、2012年には「ALFAROMEO I AM GIULIETTA THE DRIVE ART」プロジェクトに参加し、2019年金沢美術工芸大学にて博士号取得。自然物を始めとする身の回りのいきものを子細に観察し、”いきものらしさ”をテーマに土の可塑性を生かした動きある作品を作り出している。

玉華蓋付飾箱

還る

とこしえ

これで本展覧会シリーズの完と致しまする。ほんとにどの作品も途方もない時間と手間をかけてつくられているのが一目でわかり、それだけでもひれ伏してしまう、土下座もの(笑)。 その上、うつくしい煌びやかであったり、哲学的であったりと、素晴らしい作品ばかり。作者の名前を憶えておいて、また、どこかで個展でもあったら、楽しませてもらおう。早速、一昨日は金魚絵師の深堀隆介展を見てきましたよ。

その上、うつくしい煌びやかであったり、哲学的であったりと、素晴らしい作品ばかり。作者の名前を憶えておいて、また、どこかで個展でもあったら、楽しませてもらおう。早速、一昨日は金魚絵師の深堀隆介展を見てきましたよ。

それでは、みなさん、今日も一日、お元気で!

その上、うつくしい煌びやかであったり、哲学的であったりと、素晴らしい作品ばかり。作者の名前を憶えておいて、また、どこかで個展でもあったら、楽しませてもらおう。早速、一昨日は金魚絵師の深堀隆介展を見てきましたよ。

その上、うつくしい煌びやかであったり、哲学的であったりと、素晴らしい作品ばかり。作者の名前を憶えておいて、また、どこかで個展でもあったら、楽しませてもらおう。早速、一昨日は金魚絵師の深堀隆介展を見てきましたよ。