榛名山の最高峰「掃部ケ岳(かもんがだけ)」(1449m)へ

山の連中と久し振りにハイキングに行ってきました。

総勢21人、内女性12人。遂に女性の方が多くなりました。しかも健脚揃い。

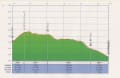

コースは下の図の赤線です。緑線はマイクロバスで走った路です。

断面図の色が青色ぽく出ているのは、黄色のインクがなくなったためです。今回はいいことにしてください。

榛名山は15座以上の榛名山群からなっており、その中で一番高いのが今日登る掃部ケ岳です。標高1449m。

下は、掃部ケ岳からカシバードで写した榛名富士(標高1390m)と榛名山群です。

湖畔から杖の神峠までの林道をマイクロバスの運転手さんは大分奥まで登ってくれました。

お蔭で1時間は短縮できたようです。

さて、そこから今日のハイキングです。

女性が多いので賑やかです。無駄口をたたくとうるさいリーダーも、女性のキーキー声には寛大なようでした。

そして、杖の神峠から本格的な山道です。

後で聞いたのですが、ハイキングにはちょっとキツイ勾配の路でした。

私はやっとの思いで、何とかついて登りました。

キツイ坂を登っていると、いつも疑問を感じるのですが、後で思うに、やはり山道を歩くのは気持ちがいいですね。苦あれば楽ありですか。

途中の耳岩には、私は立ち寄りませんでした。

女性群は賑やかに登っていました。

女性群が健脚だというのは、こうゆうところでも証明されます。最後の硯岩への立ち寄りも同じです。

そして笹をかき分けながら、道らしくない道を、どんどん進みました。

足元の起伏が全く見えないのです。笹の高さが腰まであるのです。

これでも下見に来られた人の話では、少し秋らしく柔らかくなっていて歩きよかったようです。

遂に、私は足をとられて転びました。たいしたこともなく澄みましたが。

さて、西掃部ケ岳の頂上で昼食をとりました。見晴らしがよく、榛名山群の前景が見事に見渡せました。

榛名湖を遊覧船が浮かんでるのも見れました。

も一度、カシバードの写真も見ましょう。

食後、最高峰の掃部ケ岳に登り、そこから延々と下り道です。

でも、例の笹や700段もある丸太の階段に邪魔されて歩きにくい路のりでした。

硯岩は、先にも述べたように、私はパスして、先に国民宿舎に下りました。

立派な国民宿舎でした。風呂も大きなもので、しかも我々だけが独占していました。

その後、大広間に集まって、皆さんで乾杯! いい一日でした。

明日は、榛名湖マラソン大会があるようです。しかも第一回榛名湖マラソン(フル)です。

湖畔を約5周半の周回コースです。参加者は1169人 とか。

帰りのバスから明日の大会準備の光景を観ることが出来ました。

下は湖畔から撮影した榛名富士の姿です。