関八州見晴台へハイキング

今年初めて、山の会のハイキングに参加しました。

場所は飯能市と茂呂山町の境にある小さなピークですが、関八州見晴台として有名です。

当日は誠に好天気で、雲一つない絶好の見晴日和でした。

従って、途中経過の説明は省いて、山頂の様子から始めます。

先ず南西にそびえる富士山です。写真のようにくっきりと見れました。

いろいろな山名も、説明板でばっちり確かめられました。

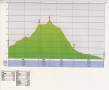

家に帰ってカシミールで展望図を作り、並べてみました。

各方角のパノラマ写真も次の如しです。まったく雲がないでしょう。

東側の展望板には東京スカイツリーの説明が後からくわえられていました。(一番右の写真)

今日はその実物もはっきり見る事が出来ました。多分夜景は絶品でしょうが。

本末転倒しましたが、ここは高山不動尊の奥の院で、標高は771mの高台です。

本来ならそこで昼食をとるはずでしたが、まだ時刻も早いので1km先の本尊まで降りました。

不動尊の前には県指定天然記念物の「子育てイチョウ」の木が聳えていました。樹齢800年とか、高さは約40mだそうです。

その説明板を引用しますと

「・・・露出した根には乳と呼ばれる気根が垂れ下がっている。またの名を『子育てイチョウ』といい、昔から産後、乳の出の悪いものが祈願すると、出がよくなることからこの名がつけられたといわれる。

幹の一部には文政年間、高山一山が焼失した火炎の跡が残り、そのときの火炎の激しさを物語っている。・・・埼玉県教育委員会・・・」

そして、そのすぐ横に小学校の分教場らしきものがありました。一部屋のようです。

教えるほうも、教えられるほうも、張り合いがないだろうな~と、実感しました。

そして、富士山の良く見える展望台の東屋で、にぎにぎ、きゃあきゃあと昼食を取りました。

そのすぐ近くに、和紙の原料に使われたミツマタが花を咲かせていましたのでパチリ!

その後、元気に(?)山を降って、埼玉県経営の『奥武蔵 あじさい館』のお湯を楽しみに行きました。

その途中、吾輩は遂に足が動かず転倒し、ダウン。歳ですかね~。

ハイキングといえども、これからは十分体力を養って参加することにしましょう。

それでもだめなら、ハイこれま~でよ!