赤坂迎賓館が2月2日から14日の期間、迎賓館「朝日の間」の特別公開を実施する

そして「朝日の間」は特別公開終了後、天井絵画等の内装の改修工事のため、約2年間閉室する

そのため現在は事前の予約又は当日の整理券なしで参観できる

という事を知りましたので、比較的暖かい一昨日早速見学に出掛けました。

正面玄関前に行くと入門待ちの人の列があり、それから順次西門まで外を歩かされ後西門内に入るとそこは大変な人。

小生等と同じく年配の夫婦連れが目立ちました。

荷物検査に並ぶ人達

飛行場と同じ持ち物検査が行われるための混雑で、検査が終わって千円の入場券を買う迄に1時間半もかかりました。

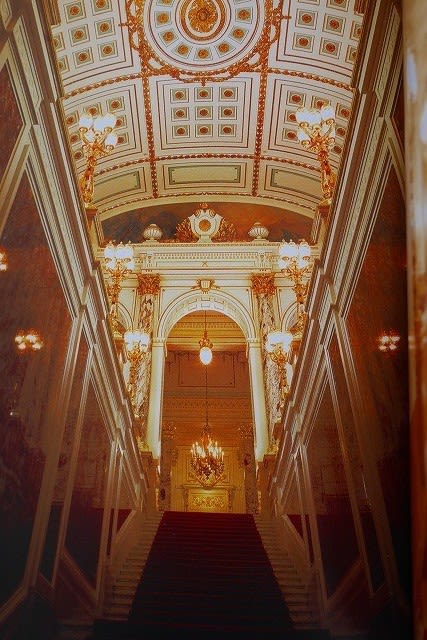

迎賓館では庭の写真は自由に撮れるのですが室内は撮影禁止のため、

室内は主として迎賓会のサイトの写真を借用してご紹介する事にします。

迎賓館入り口

迎賓館入り口門

入り口門の上部には菊のご紋

最初に来たのがこの門でしたがここかららは入れず、西の門から入り帰りにこの門から出ましたので、最後に撮った写真です。

迎賓館について

入り口付近から見た迎賓館本館正面

迎賓館本館は、かつて紀州徳川家の江戸中屋敷があった広大な敷地の一部に

1909年に東宮御所(後に赤坂離宮となる)として建設されたもので

当時日本の一流建築家や美術工芸家が総力を挙げて建設した日本における唯一のネオ・バロック様式の西洋風宮殿建築です。

迎賓館本館正面

しかしそのネオ・バロック様式の外観があまりにも華美に過ぎたことや

住居としての使い勝手が必ずしも良くなかったことから、皇太子嘉仁親王(後の大正天皇)がこの御所を使用することはほとんどなく

親王が天皇に即位した後は離宮として扱われることとなり、その名称も赤坂離宮と改められました。

1924年昭和天皇の婚儀の後の数年間、赤坂離宮は東宮御所として使用されましたが

天皇に即位した後は離宮として使用されることも稀になりました。

第二次世界大戦後、赤坂離宮の敷地や建物は皇室から国に移管され

国立国会図書館(1948–61年)、法務庁法制意見長官(1948–60年)、裁判官弾劾裁判所(1948–70年)

内閣憲法調査会(1956-60年)、東京オリンピック組織委員会(1961–65年)などに使用されました。

日本が外国の賓客を迎えることが多くなり、それまで迎賓館として使用していた

港区芝白金台の旧朝香宮邸(現・東京都庭園美術館)が手狭になったため

赤坂離宮を改修し、これを外国賓客に対する迎賓施設に供することが1967年に決定されました。

そして5年の歳月と108億円をかけて、1974年に現在の迎賓館が完成しました。

2009年には旧東宮御所(迎賓館赤坂離宮)として、明治以降の文化財としては初の国宝に指定され、 2016年4月からは一般公開されました。

新装なった迎賓館に迎えた最初の国賓は、1974年11月に現職のアメリカ合衆国大統領として初来日したジェラルド・フォードでした。

なお本館以外に、1974年に谷口吉郎の設計により新設された和風別館游心亭もあります。

ここは「日本らしいもてなしを行う施設」として、主に国公賓の会食や茶会などに供されています。

本館正面外部の様子

本館は鉄骨補強煉瓦石造で、地上2階、地下1階で、延床面積は15,000m2です。

本館正面中央部

正面中央にはバルコニーのついた玄関があり、緑青の屋根には日本の甲冑を形どった装飾が左右対称をなし

中央部には菊の紋章が飾られています。

本館正面上部

緑青の屋根、花崗岩の外壁、各種の装飾類などが調和のとれた美しさをかもし出していますが

日本が独自の文化を守りながらの西洋化と富国強兵に突き進んでいた時代を象徴して

正面玄関の屋根飾りや内装の模様などに鎧武者の意匠があるなど

建物全体に西洋の宮殿建築に日本風の意匠が混じった装飾になっています。

正面屋根に並ぶ鎧武者

鎧武者のアップ

天球儀と鸞

鎧武者の横にある天球儀と鸞

鎧武者の先には、星が散りばめられた天球儀があり、「鸞(らん)」と呼ばれる霊鳥が囲んでいます。

天球儀と鸞

鳳凰が歳を経ると鸞になるとも、君主が折り目正しいときに現れるともいうそうです。

終わり