について書かれたいろいろなテクストにふれる。レオ・スタインバーグとかウィリアム・ルービンとか。

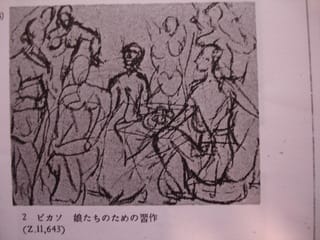

来年で100才の絵から何を読み取るべきか。娼婦=絵画としての観客との社交的関係とか、娼婦=アフリカ、オセアニア系の表象としてのオリエンタリズムないしエキゾティシズムの問題とか。面白いのは、この絵が最初の段階では娘たちのお客さんが描かれていたこと。彼女たちは娼婦で、そこは待合室、男たちが二人その部屋にいる。一人は船員で、娘たちの真ん中でぼーっと座っている。もう一人はドクロと本をもった医学生、彼は梅毒にかかるだろう船員のためにそこに来ている(写真がそれ。真ん中の惚けた男が船員で、左端の直立した像が医学生。ピカソはこの絵を描く1907年以前、梅毒にかなり興味を持っていて、ルービンによれば、娼婦たちが治療している現場を見学に行っているそうだ)。男たちは最終的に消える、いや消えるというよりも、視点が90度回転した末、鑑賞者がその二人の男たちの立場に立たされることになる。

物語から経験へ、エロティシズムからホラーへ。未知のものへ触れる(巻き込まれる)ドラマの渦中に見る者をどう招き入れるのか、『アヴィニョンの娘たち』から得るヒントの一つはそれ、ではある。

けれども、時代は娼窟というよりもメイド喫茶なわけで、そうした現在にあって、表現する人たちには、「甘い」世界のなかにハードな事件を持ち込むことが求められているのか、むしろその甘さのなかに潜在しているホラーを開いていくべきなのか、なんて考えてみる、ちょっと。

ibookがしばらく前から調子悪くなって、とうとう二台目のibookを購入することになった。やはり二年前のものよりもいろいろと快適。ところで、新しいのの梱包を開いたとたん、旧ibookが「うん」とも「すー」とも言わなくなった。すねてんのか?パソコンのこういう「機嫌」みたいなものを想像せずにはいられないところが(そういう想像を許す調子の波のようなものが)、実に不思議だ。結局、移行のためにずいぶん時間がとられ(ところで、ituneの移行はできないのでしょうか。もしそうだとしたら、困る!)、夕方2時間くらいしかピカソに時間が割けなかった。その後、Aと水泳へ。さすがに日曜日は込んでいる。水泳の後、ジョギングしながら「からくりテレビ」を見ていた。あれは人間の見本みたいな番組っすね。「瑠璃」ちゃんもキュートでおかしかったが、何より「のど自慢」の面々が、ぎりぎりアウトな人たちばかりでやはりすごい。帰りは、町田のお好み焼き屋へ。なんてことない休日、が幸せなのであった。

来年で100才の絵から何を読み取るべきか。娼婦=絵画としての観客との社交的関係とか、娼婦=アフリカ、オセアニア系の表象としてのオリエンタリズムないしエキゾティシズムの問題とか。面白いのは、この絵が最初の段階では娘たちのお客さんが描かれていたこと。彼女たちは娼婦で、そこは待合室、男たちが二人その部屋にいる。一人は船員で、娘たちの真ん中でぼーっと座っている。もう一人はドクロと本をもった医学生、彼は梅毒にかかるだろう船員のためにそこに来ている(写真がそれ。真ん中の惚けた男が船員で、左端の直立した像が医学生。ピカソはこの絵を描く1907年以前、梅毒にかなり興味を持っていて、ルービンによれば、娼婦たちが治療している現場を見学に行っているそうだ)。男たちは最終的に消える、いや消えるというよりも、視点が90度回転した末、鑑賞者がその二人の男たちの立場に立たされることになる。

物語から経験へ、エロティシズムからホラーへ。未知のものへ触れる(巻き込まれる)ドラマの渦中に見る者をどう招き入れるのか、『アヴィニョンの娘たち』から得るヒントの一つはそれ、ではある。

けれども、時代は娼窟というよりもメイド喫茶なわけで、そうした現在にあって、表現する人たちには、「甘い」世界のなかにハードな事件を持ち込むことが求められているのか、むしろその甘さのなかに潜在しているホラーを開いていくべきなのか、なんて考えてみる、ちょっと。

ibookがしばらく前から調子悪くなって、とうとう二台目のibookを購入することになった。やはり二年前のものよりもいろいろと快適。ところで、新しいのの梱包を開いたとたん、旧ibookが「うん」とも「すー」とも言わなくなった。すねてんのか?パソコンのこういう「機嫌」みたいなものを想像せずにはいられないところが(そういう想像を許す調子の波のようなものが)、実に不思議だ。結局、移行のためにずいぶん時間がとられ(ところで、ituneの移行はできないのでしょうか。もしそうだとしたら、困る!)、夕方2時間くらいしかピカソに時間が割けなかった。その後、Aと水泳へ。さすがに日曜日は込んでいる。水泳の後、ジョギングしながら「からくりテレビ」を見ていた。あれは人間の見本みたいな番組っすね。「瑠璃」ちゃんもキュートでおかしかったが、何より「のど自慢」の面々が、ぎりぎりアウトな人たちばかりでやはりすごい。帰りは、町田のお好み焼き屋へ。なんてことない休日、が幸せなのであった。