出雲屋さんは

「県代表になる方法」

として

1.真剣勝負の経験

2.基本詰碁のマスター

3.プロの碁並べ

の3つを挙げている。

他方、同じく某県を代表する打ち手のnipparatさんは、

「囲碁の上達に役に立たないと思う方法」

として

1.棋譜並べ

2.詰碁

の2つを取り上げた。

ただし「詰碁」に対しては、

「基本死活を覚えるのは有効」

としているので注意。

「県代表になる方法」と「上達に役に立つ」が一致するのかはわからないが、

(追記:asunarouさんのエントリーに対するnipparatさんのコメントに注意)

真逆といえば真逆なのが面白い。

nipparatさんの方はエントリーするにあたり、ご自身で

「挑発的に」

と書いておられるので、敢えてプロの勧める2大トレーニングを意識的に否定したという感じもするが。

ブログを展開しているアマ本因坊やアマ名人、同じく県代表のアフロ先生はどういうご意見かな?

まぁ、これらを総括して私が言えることは

「上達(勝ち)さえすれば、その方法論なんて何とでもいえる」

ということだろうか?

結局、「結果」から「方法」が語られる。

仮に私が「上達法」を書いても、誰も見向きもしてくれないだろう。

「東大に入る方法」なんていうのと一緒…というのは斜に構えすぎか?

方法論で悩む暇があるなら、実感のある続けられることを

「やれ」

ってことですな。

悩んでないけどさ(負け惜しみをっ!)。

「県代表になる方法」

として

1.真剣勝負の経験

2.基本詰碁のマスター

3.プロの碁並べ

の3つを挙げている。

他方、同じく某県を代表する打ち手のnipparatさんは、

「囲碁の上達に役に立たないと思う方法」

として

1.棋譜並べ

2.詰碁

の2つを取り上げた。

ただし「詰碁」に対しては、

「基本死活を覚えるのは有効」

としているので注意。

「県代表になる方法」と「上達に役に立つ」が一致するのかはわからないが、

(追記:asunarouさんのエントリーに対するnipparatさんのコメントに注意)

真逆といえば真逆なのが面白い。

nipparatさんの方はエントリーするにあたり、ご自身で

「挑発的に」

と書いておられるので、敢えてプロの勧める2大トレーニングを意識的に否定したという感じもするが。

ブログを展開しているアマ本因坊やアマ名人、同じく県代表のアフロ先生はどういうご意見かな?

まぁ、これらを総括して私が言えることは

「上達(勝ち)さえすれば、その方法論なんて何とでもいえる」

ということだろうか?

結局、「結果」から「方法」が語られる。

仮に私が「上達法」を書いても、誰も見向きもしてくれないだろう。

「東大に入る方法」なんていうのと一緒…というのは斜に構えすぎか?

方法論で悩む暇があるなら、実感のある続けられることを

「やれ」

ってことですな。

悩んでないけどさ(負け惜しみをっ!)。

ある程度のレベルになれば、やはり棋譜並べや詰碁は有効だと仰っていたのを、補足しておきます。

私は棋譜並べとは、石の流れなどを体感する上達法だと思っています。

ところで、今は情報社会なんで棋士の碁をほとんど並べたことがないアマ高段者は減っているでしょうけど、一昔前は多かったですし、今も田舎の碁会所にはけっこういます。

中級~中段ですか…ってオイラ?!

尚、昨今のアマ高段者が棋譜に通じているか否かは、身近にサンプルがないのでトンとわかりません(汗)。

なお今の学生だと古今の有名局は大抵並べてるんじゃないでしょうか。棋譜並べは手順を再現できないと意味が薄いのではないかと思います。

ましてや今の学生のことなんてさっぱり?

将棋の棋譜並べは確かに大人になってからやったなぁ。

結局真剣な実戦が、一番のトレーニングなのでしょうね。

その実戦のためにトレーニングをやるのだからどうしたらいいのか、よくわかりませんが(笑)。

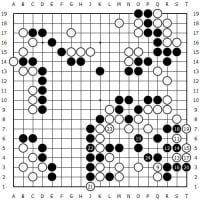

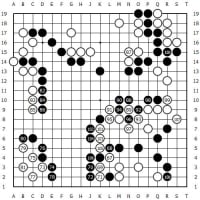

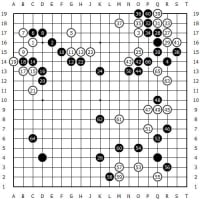

東京である全国大会に出場するそうだ。

思い返せば、

小学生2年生の春、マロとインターネットで対戦したとき、「9子」置かせていた。

夏休みの頃は「6子」置かせていた。

年末には「4子」置かせた。

小学生3年生の春には「互い先」でもう勝てない。

3年生の年末には「5段」になった。こうなればもう先生格だ。

その後対戦していなかったら先日、上記の「兵庫県代表」の報告。

本人は今小学4年生。

小学生の部だから、5年生・6年生の年長もいるのに彼らを抑えての勝利!