JR「駅からハイキング」の有楽町周辺のコースがUPされていたので参加することにした。有楽町周辺は、別の企画でも参加したことがあり重複する部分はカットしてコースを回りました。

最初は、 ポリスミュージアム「警察博物館」である。東京でもメインストリートの「銀座通り」から京橋・日本橋に向かう一等地にあります。この博物館は、警察庁ではなく、警視庁が運営されているようです。入口にスポーツタイプのパトカーがあり1階内部にはヘリコプターや「白バイ」などが展示されています、子どもには「おまわりさんなりきり体験」が準備されており人気があるようです。2階から4階は制服・装備品の歴史や活動に関する資料が展示されています。

弾正橋という橋が「中央区立資料館」に行く途中にありました。日本橋川から分流していた楓川(かえでがわ)に架かっていた橋でした。戦後、1960年代に埋め立て(干拓)が行われ、旧河道を首都高速道が通りました、橋名は、江戸初期に島田利正(島田弾正)の屋敷があったことから名付けられました。

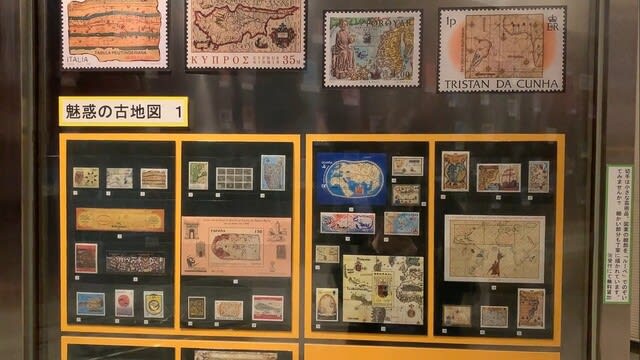

「中央区立郷土資料館」は、前の京橋図書館だったようでモダンな建築物になってました。複合施設で施設名を「本の森ちゅおう」といい、郷土資料館が併設されています。江戸時代から現代までの中央区の歴史・文化が感じられる資料を展示・紹介されています。

♢東京都中央区について♢

千代田区、港区とともに東京の「都心3区」の一角をなす、銀座、日本橋の繁華街・高級商業地、オフィス街を擁し、臨海部を中心にマンションも近年多くなっている。面積は、東京特別区23区の中で、台東区に次いで2番目に小さく、人口は千代田区に次いで2番目に少ない。人口は、2005年の夜間人口(居住者)98,220人、昼間人口(通勤・学生者等)647,733人で比率は6.595倍、その後、2010年には比率約4.94倍に、2020年には夜間人口(居住者)169,629人まで増加している。このようにドーナツ化現象から都市再開発により増加傾向にある。

区の西側である日本橋や京橋などは江戸時代から栄えた街で、東側は江戸時代からの埋め立てにより出来た地域である。行政的には日本橋、京橋(銀座・築地など含む)及び月島の3地域に区分されており、区内ほぼ平坦で1から3mである。東京湾に面しているため河川が発達している。

区名の由来は、東京市の地理的中央に位置し、経済文化の中心地であることから名付けられた。この「中央」の地名は、日本では初めて「中央」という地名を採用した。それ以前は、1878年の郡区町村編制法で日本橋区と京橋区が現在の中央区に相当する。

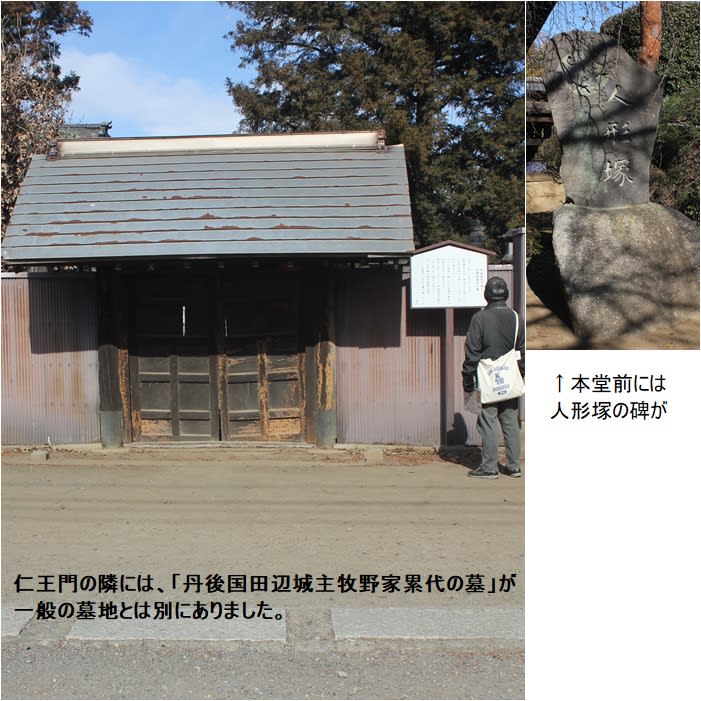

中央区郷土資料館を出て、石川島方面に向かう。亀島川に架かる南高橋を渡る、南側に亀島水門があり亀島川最下流の橋で上流に高橋(たかばし)があり、南にあるので南高橋と名付けました。架橋経過は、関東大震災後の復興事業の区画整理で本湊町と対岸の越前堀1丁目の間に計画された。東京市の予算不足のため両国橋の一部を補強再利用し南高橋に移設し

た。明治の鉄橋が現代に残り、都内では鋼鉄トラスト橋のうち、道路橋では最古で、人道橋でも二番目に古く、全国的にも6番目の古さで中央区有形文化財に指定、2016年には土木学会選奨土木遺産に認定された。

橋を渡り切った一角に「徳船稲荷神社」がありました。徳川期この地新川は越前松平家の下屋敷が三方堀割に囲われ、広大に構えていた。(旧町名越前堀はこれに由来)その中に小さな稲荷が祀られていたという。平成3年に中央大橋架橋工事のため、この地に遷座となりました。

中央大橋を渡り左が「石川島公園」、右が「佃公園」です。「石川島」は、佃二丁目の江戸時代からの旧名で、この地を領した石川家(横浜市戸塚区が本貫*1)の名に由来する。

*1ー本貫(ほんがん、ほんかん)は、古代東アジアで戸籍の編成(貫籍)が、それにもとづき行われた土地をいう。転じて、氏族集団の発祥の地を指す。

石川島公園は、昼間は付近のマンションの利用や、特に花見スポットとして賑わうが、夜間は寂しくなるのではないか。

江戸時代には、火付盗賊改方の長谷川平蔵が松平定信に提案し、人足寄場が設置され、無宿者の隔離、軽犯罪者更生対策の制度がつくられた。近世・近代では、三大重工業である三菱重工・川崎重工とともに一角である石川島播磨重工(現・IHI)が誕生した。始まりは、1853年に江戸幕府が水戸藩に命じ現在の東京都中央区佃2丁目に造船所を創業。西洋式軍艦「旭日丸」「千代田形」などを建造した、それが現在のIHIとなった。

最後に訪れたの「日本銀行金融研究所貨幣博物館」です。江戸時代、この場所は金貨を鋳造していたことから「金座」と呼ばれていました。この一帯は重厚な建物が多くありますが、「江戸桜通り」は、その名のとおりお花見客で休日とは思えない賑わいで、隠れたお花見スポットである。受付は、日本銀行ということもあり金属探知機で一人一人チェックです。和同開珎や黄金の大判・小判(もちろん本物です)一億円や千両箱の重さの体験もできます。

これにて私の「駅からハイキング」は終了です。

このコース、築地本願寺、水天宮・寳生辨財天がコースに入っていましたが、以前、訪れたことがありブログにUPしました。また、経路を変更したことにより訪れた鉄砲洲神社、一等水準点「交無号」、西河岸橋、中央大橋、佃公園についてもブログUPしていますのでご参照下さい。

《参考資料》

・JR駅からハイキング配布資料

・ウイキペデア

・中央区

【その他のPhoto】