約50年前サラリーマン時代、数か月「新橋駅」から虎ノ門方面に通勤しており、懐かしく新橋駅で下車する。新入社員ということもあり、家と会社の往復で新橋駅の印象はうすいが、烏森口の駅前は変わらないが、汐留口は目を見張る。

新橋駅の汐留口から散策する。「ゆりかもめ東京臨海新交通臨海線」が1995年(H7)に開業、新橋と東京臨海副都心を結び沿線にはオフィス・マンション・コンベンションセンター・観光資源等があり、これからの利用増が期待される。「ゆりかもめ」の入口前に「動輪」(D51)と「鉄道唱歌の碑」がありました。日本で最初の鉄道起点の碑でもあります。「新橋停車場」は、1872(M5)年に開業したが、鉄道唱歌は、1900年に第1集東海道篇が発売された。タイトルは「地理教育 鉄道唱歌第一集」とあり、当時の音楽教育の一環として歌による知識の習得があったようだが、江戸時代からリズムで覚える(宿場町など)歌があったようである。鉄道発祥の記念の場所はここだけでなく少し離れた場所に「旧新橋停車場 鉄道歴史展示室」があるので向かう。

〇「汽笛一声 新橋を・・・♪♪の新橋は現在の新橋駅ではありません」

オフィス街を通るが、ここ新橋の名の由来は、江戸城外堀の汐留川(新橋川)に架かっていた橋の名前に由来する。1932年(S7)に関東大震災後の復興のための町名整理統合(11町)により、現在の新橋1~6丁目となり他に「西新橋」「東新橋」がある。ビルの谷間に石造り2階建て建物が「旧新橋停車場 鉄道歴史展示室」です。裏手にはホームと線路が引いてあります。

新橋停車場は、日本最初の鉄道ターミナル駅で新橋ー横浜間の29kmで開業。その後、東京駅が開業(1914年)するとターミナル機能が東京駅に移り、「汐留駅」と改称し、貨物駅へと変わりました。1923年の関東大震災では当初の駅舎は焼失、1934年にはプラットフォームも解体し、1986年には貨物駅としての役割を終わり廃止されました。1991年に土地の再開発のための発掘調査が行われ、1996年には鉄道発祥のち地としての国の史跡として再建されました。

日本での鉄道最初の開業は、新橋ー横浜間と言われているが、実際は現在の駅名間ではなく新橋停車場は場所としては旧汐留駅と横浜も桜木町駅でした。

旧新橋停車場展示室の近くに、アドミュージアム東京に立ち寄りました。日本唯一の広告に関するミュージアムで電通本社の隣のカレッタ汐留の地下2階にありました。

〇「広告は豊かな社会をつくる」

これは日本の広告界の発展に情熱を傾けた電通第4代社長・吉田秀雄氏の言葉です。吉田秀雄氏は、社長就任時に3つの施策を打ち出した、①商業放送の設立②クリエーティブ技術の向上③マーケティング理論の確立で、民放開局は彼の力によるところが大きい。電通の飛躍的発展をもたらし、世界有数の広告代理店に成長させた。また、広告業全体の社会的地位の向上に全力を尽くした。社内では「鬼十則」を作るなど広告の鬼と呼ばれていた。

吉田氏の没後の1965年(S40)、電通と吉田邸からの出資で「公益財団法人 吉田秀雄記念事業財団が創設された。「アド・ミュージアム東京」は記念事業団の事業の一つでもある。

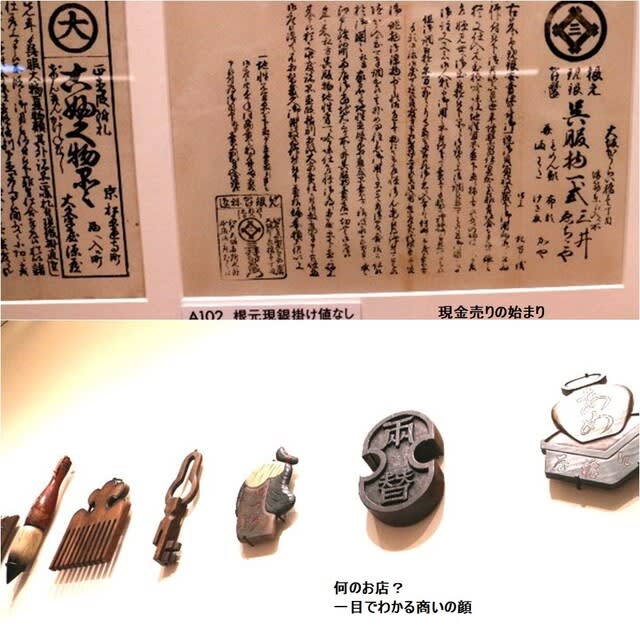

展示は、江戸時代の広告黎明期の資料展示に始まり戦前、戦中、戦後と時代ごとの世相・風俗に関する展示、タッチ式大型モニター、視聴ブース、広告に関する図書館が利用できる。

江戸時代は、「店売り」発達し「土用丑の日」の張り紙等の行事の表示があったようです、革新的な商売、斬新な広告手法で大繁盛した呉服店もあらわれました。また天秤棒による「棒手振り(ぼうてふり)」など盛んで、特徴ある「ラッパ」や「売り声」により買い求めることが多かったようです、いまでいう移動販売です。

日本初のヌード写真ポスター

1922年(T11)のポスターで赤玉ポートワインは最大のヒット商品です。

「広告の冬の時代」と「焼け跡に希望をともした戦後の広告」

(左)広告も満州事変後は、プロパガンダの一翼を担うようになり、国民の士気を高めるため利用されてきました。

(右)「映画スターが時代の顔に」戦後初の多色刷りのポスターで「東京物語」等の映画で人気の女優・原節子がモデルで、平和な時代を感じさせます。原節子は、資生堂のイメージガールとして活躍しました。

なつかしい東京オリンピックの広告

オリンピックのポスターは、躍動感溢れ多くの国民が感動したと思います。また、「男は黙ってサッポロビール」のキャッチフレーズは言葉の広告での大きい力を感じさせました。

また、企画展示も行われています。ここで新橋駅東側の散策を終え、ガードを通り西側に行く。

〇なぜ?ここに「日比谷神社」

東新橋交差点角地にわずかな敷地に盛り土の上に建つ神社ですが交差点角地のため目立つ神社です。創建年代は不明のようですが、元は名の通り日比谷公園の大塚山に鎮座しておりましたが、江戸城の拡張のため芝口(現在の東新橋)に移り、さらに明治時代、鉄道(東海道線)の敷設に当たり移り、2009年には計画道路の予定地に入ったことから現在の東新橋2丁目の国道15号(第一京浜)の交差点に遷座した、こんなに場所の変わった神社もないのでは。日比谷神社は、別名を「鯖稲荷」といい、「旅泊(さば)稲荷明神」と呼ばれている。

新橋駅の方に進み、「烏森神社」へ

〇人気の「烏森神社」

烏森神社縁起によれは天慶3年(940年)、平将門が乱を起こした時、鎮守府将軍藤原秀郷が武蔵野国のある稲荷神社に戦勝を祈願したところ、白狐が現れて白羽の矢を秀郷に与えた。その矢によって乱を鎮めることができため感謝してどこかに稲荷神社を創建しようと考えていた所、秀郷の夢に白狐が現れ、神鳥が群がる場所が霊地であるとお告げした。それが現在地である旧桜田村の烏森神社の始まりである。

癌封じで有名な神社で有名人も訪れているとのことで、訪れた時も列が出来ていました。また、御朱印、お守り、おみくじはカラフルであることでも有名です、これも企業努力(いや神社努力!)かもしれません。

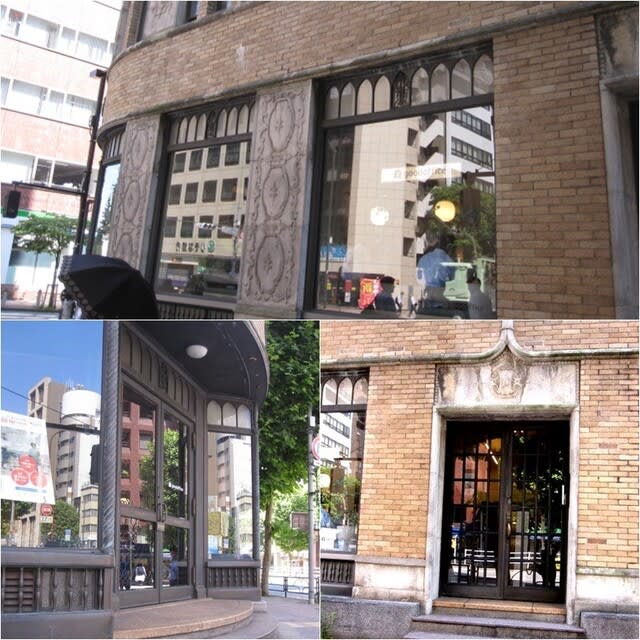

〇美しい建築物・堀商店

TVでも放映された堀商店。堀商店は明治時代に創業、当初は、欧米より最新の錠前・建具金物・暖炉金物を輸入販売、大正に入ってから、錠前・建具金物・船舶金物などの製造などオリジナリティのある製品を開発し現在にいたっています。

周りの建物がどんどん建て替えられているのに何と風格のある建物でしょう。昭和7年に建てられた堀ビルは、1998年(H10)に登録有形文化財となっている。外観は角を大きくアールを窓とって、縦長の窓が並んでる、多数の細い溝の模様があるスクラッチタイル貼りでモダンな感じである。建物右手にある階段から塔屋の縦のラインはヨーロッパ中世風でありトカゲの飾りも珍しい。四つ角の角にこうした昭和初期の建物は目立つ。

堀商店前の通りに「新橋赤レンガ通り」というペナントがありました。江戸時代から明治にかけて火事が多く、明治5年の和田倉門外からの火災で銀座・築地一帯が焼失、明治政府は東京府に対し火災を免れるためレンガを使って建築kする方針を決定。「新橋赤レンガ通り」の名の由来は、この通りに赤レンガ造りの「清隆館」という勧工場が出来たことが由来と言われています。

散策の終わりに「ニュー新橋ビル」に立ち寄る。新入社員当時に開業したビルのため思い出のビルでもある。特徴ある格子状の外壁がモダンさを感じ、いまでも通用するビルと思う、内部は飲み屋が多かったように思ったが、現在は金券ショップ、占い、マッサージ店が目立ちます。50年たち再開発の計画があるようですが、サラリーマン時代の思い出の地でした。

【参考資料】

・ウィキペディア

・旧新橋停車場 鉄道歴史展示室

・アド・ミュージアム東京

・港区観光協会

・公益財団法人 吉田秀雄記念事業団

・雑学ネタ帳

・江戸史跡散歩

・トラベルJP

・Visiting-japan.com

・ぼくの近代建築コレクション

・新橋ネット

・日本経済新聞社

《その他のPhoto》

汐留付近は、もとは葦の生い茂る海辺で、江戸時代初期に埋め立てられました。この付近にあった土橋に堰を設けて、海の干満が外堀に入らないよう防いだことから「汐留」という地名が生まれたようです。

¥

¥