東京では、3月22日に満開ですが、わが街の桜はまだまだ満開には・・・

いつもの散歩コースで

今年は、中井氏の「ゆる鉄」を模倣してみました。

菜の花もきれいです

満開が楽しみです

東京では、3月22日に満開ですが、わが街の桜はまだまだ満開には・・・

いつもの散歩コースで

今年は、中井氏の「ゆる鉄」を模倣してみました。

菜の花もきれいです

満開が楽しみです

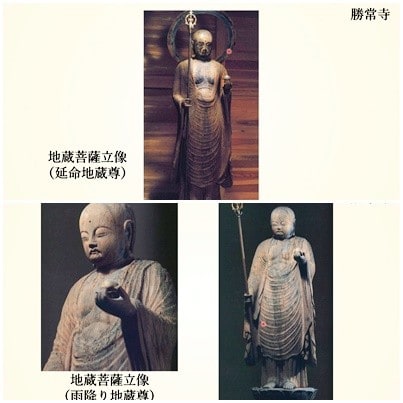

「退職者の会」で寺社めぐりをする事が多い、お寺では本堂の仏像に合掌するが、仏像を深く考えることはなく、彫刻の見事さにただ感嘆するのみであった。

テーマである「徳一」や、会津の「仏都」についても初めて聞く、今回の講演で、仏教の信仰対象である仏の姿を表現した仏像が,今後のお寺の参詣の際に,

仏像の見方が変わればと思う。

講師は、元福島県立博物館学芸課長 若林 繁氏である。

パート1 仏都・会津の礎を築いた高僧・徳一

平安時代前期、都が奈良から京都に移り、奈良の仏教界を批判する僧が現れた、贅沢を極めた僧侶などを嫌い高僧・徳一は、修行の旅にでた。東国に向かい落ち着いた先が会津であった。なぜ会津にと思うところであるが、会津が東北、関東、越後の中心に位置していた。都から離れ正常な地を求め、磐梯山もあり神聖な場所と思ったのだろう。徳一は、この地に徳一の考える仏教の理想郷を求めた、自身の修行の地であり、ここ会津の地から理想とする仏教を広めたいと願がった。彼は、それまで上層階級の文化・教養であった仏の教えを庶民に広めるため、会津一円の民衆教化に尽力した。

会津の大きいお寺は、徳一が開いたと言われる伝説が残っているが、確実なのは慧日寺(807年)と勝常寺の2ヶ寺である。特に慧日寺は、僧兵を擁する勢力を持ち寺院統治下のような会津となり、まさに仏教都市となった。

会津・湯川村の勝常寺には、希少な平安時代前期の仏像12体が伝わる。そのうち本尊である薬師如来と脇侍像の日光・月光菩薩は東北で初めて国宝に指定されており、会津仏教文化の至宝といえる。

勝常寺の仏像は、都の仏師により造立されたと考えられている。平安前期から中期の造像はそうして始まり、やがて造像の技術が会津に根付いていく。徳一の業績とともに、仏都・会津の幕開けである。

パート2 一木造りにこだわり続けた会津の造像とその理由

平安時代後期に入ると、地方的な素朴な像が現れてくる。都の影響受けながらも在地の仏師による仏像が現れる。 一方で、中央で造られて当地に流入したものや、中央からこの地に来て活躍した仏師による仏像もある。

仏像が在地化し、仏像の種類も多様化した。京都の仏師・定朝が創出した寄木造りも「定朝様(じょうちょうよう)」と呼ばれ、定朝が確立し広まった、会津の地にも早い時期にもたらされた。

反面、この時期に在地化した会津の仏像は、独特な個性を携えるようになる。その最も顕著な特色が、一木造りによる造像である。中央では寄木造りが主流だったが、会津では一木造りに対する強いこだわりが見られ、鎌倉時代まで根強く踏襲されるものが多い。※一木式寄木造りもあった。

典型的な定朝様の作例として中善寺の薬師如来坐像や、法用寺の金剛力士立像などが挙げられる。

しかし勝福寺の不動明王立像、毘沙門天立像、薬師寺の阿弥陀如来坐像など会津では一木造りに強い執着があった。

なぜ、一木造りが鎌倉時代まで続いたのか?

それは、徳一の仏像の造形に対する考え方が現れているのだろう、仏像の木を霊木とし仏教伝来以前から存在した神道での「神木」が一木造にこそ魂が宿るとし、主流の寄木造りのなかでも一木造りを基本とする造形にこだわったのではないか、一人の仏師の制作のため仏師の思いがこもるのだろう。

パート3 仏都会津めぐりをより深める仏像鑑賞術

仏像は時代により変遷する、会津の場合、平安前期の仏像は奈良時代の趣を携え、平安後期は定朝様の優美を漂わせる。鎌倉期の仏像、武士好みの力強く写実性に富んだ造形が流行する。また、仏像は種類により、それぞれに特有の意匠や造像作法がある。ここ会津では、平安・鎌倉時代の仏像の歴史的流れが見ることができる。

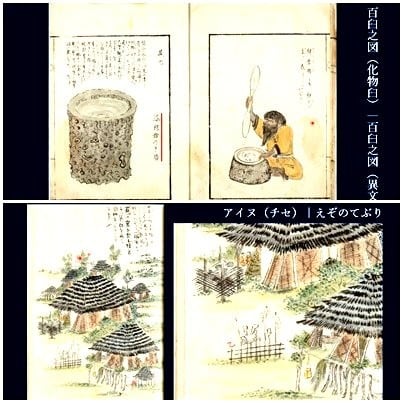

この講座、副題として~「漂泊の旅人は何を発見し、記録したか」~とあった。

菅江真澄という人物はどういう人?初めて聞く名前であった、教科書にも載っていない。秋田生まれの妻は、秋田魁新報(秋田・地方紙)によく載っていたと話していたので秋田県民にとっては皆知っているのだろう。

菅江真澄(1754~1829)は、三河生まれの江戸時代後期の紀行家でみちのく・蝦夷地を旅し、数多くの 著作を遺した。その遺産を通して旅の見聞、秋田の自然・文化を通してその価値を明らかに。

講師は、東京学芸大学教授の石井正己氏である。

江戸時代に旅人と言えば、お伊勢参り、松尾芭蕉の奥の細道、伊能忠敬の大日本沿海輿地全図の作成を思うが、伊能忠敬は別格として菅江真澄の100年前の旅人芭蕉は、150日間で東北・北陸を回り芭蕉の句と随行した曽良の随行日記が残されている。菅江真澄は、信州、北東北、南蝦夷地を回っており、人生の大半を秋田で過ごし秋田で亡くなった。まさに松尾芭蕉を越える旅をし日本最大の旅人である。

講師の石井先生は、菅江真澄の人生を3部構成で講演しました。

【1】菅江真澄の旅(蝦夷地を目指した菅江真澄の旅とその時代)

菅江真澄は、若いころに国学や文学、本草学(博物学)、画技など多彩な教養を身に付けたとされてます。30歳で三河を離れ信州、越後、庄内の日本海沿いを北上、秋田、青森に到達する。蝦夷地に渡るつもりだったが、神社で「3年待つべし」のお告げを受け(当時、天明の飢饉の被害を受けていた)、岩手の盛岡、中尊寺付近に南下。その後、渡航した松前に4年間滞在した。蝦夷地の東岸、西岸を旅しアイヌ民族の暮らしぶりや和人との関りをつくってきた。

蝦夷地から戻った真澄は、後半生の28年間を秋田で過ごす。そこで多くの著作をこの地に遺した。

※上の図は、伊那の七夕行事、下の図は、北上川の舟橋。現在の盛岡市明治橋。

※上の図は、おばけ臼でよく見ると臼に目、鼻、口がある。下の図は、アイヌの生活で庭には熊の頭部を干している。イオマンテ(熊祭用?)はアイヌにとって儀礼の一つで魂を神々に送り帰す。菅江真澄は、図に甲乙と記し内容を説明している。

※菅江真澄は、考古学にも精通していたのか。三内丸山遺跡についても図を残している。日本最大級の縄文遺跡で解明されたのはそんな古い話ではない。

【2】秋田の自然(秋田の自然へ向けた博物学者・真澄の視点)

蝦夷地での記録は、日記によるものが多かったようだが、秋田では地誌として記録されたものが主となった、これは秋田藩佐竹藩主による秋田6郡の地誌編纂依頼によるものが大きい(藩主逝去により中断)。象潟、湯沢温泉、男鹿半島、白神山地など真澄の博物学者としての視点を通し景勝地を記録した。特に象潟は、松尾芭蕉も「奥の細道」で「東の松島、西の象潟」と表したが、現在は大地震により隆起し陸地化しており、比較するうえでも貴重な資料である。

※北東北もこの時代観光化され島めぐりもあったようです。図の椿の白岩は、緑色凝灰岩で現在この辺はジオパークとなっています。

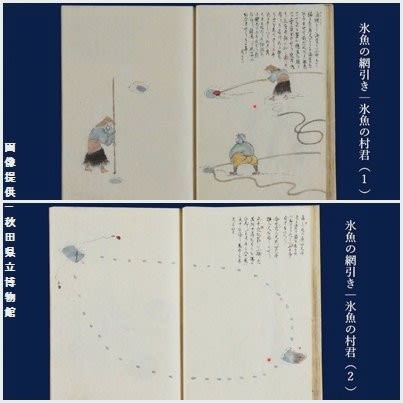

【3】秋田の文化(秋田の習俗に注がれた民俗学者・真澄のまなざし)

菅江真澄は、地域と人の暮らし、行事などにも貴重な図絵を資料として遺した。こうした習俗は、現在まで継承されているものや今日では見られなくなったものもある。八郎潟の「氷下漁業」(諏訪湖から伝えられた)は、昭和30年代の食料増産のための干拓事業により消滅した。

※八郎潟の氷魚を網で漁をする様子を細かく記しています。

一方残ったものは、「来訪神:仮面・仮装の神々」としてユネスコの無形文化遺産に登録された男鹿の「ナマハゲ」や集落の入り口に藁人形で祀る「人形道祖神」みられるが、道祖神は石碑・石像が多く観られるが、この地では人形道祖神で「ナマハゲ」と関連するかもしれない。厄災の侵入防止、子孫繁栄を祈願したのだろう、当時、疱瘡という疫病が流行していたが、現在のコロナ禍に通ずるものがある。

※秋田は銀・銅の鉱山での採掘が盛んであったが、秘密の場所をよく図にできたのでは。

※秋田音頭に唄われたハタハタのブリコ漁の道具や女性の採るようすが・・・

※秋田の古民家といえば、中門造りである。日本海沿いに点在する古民家であるが、秋田市の旧奈良家住宅は立派な住宅で両中門造りである。太平洋側の岩手県の南部曲がり家と比較すると豪華さが違う。

菅江真澄は、数千にも及ぶ図絵を遺したが、その業績は民俗学者の柳田国男によって掘り起こされ、のちに民俗学者の内田武志と宮本常一により「菅江真澄全集」として菅江真澄の業績をまとめあげた。

菅江真澄を「漂泊の旅人」、「旅行家」、「紀行家」と表するが、あまりにも業績が大きい。考古学、民俗、自然・人文地理と多方面に資料として遺してくれた。

それにしても不思議なことが多くある、旅行に関わる経費はどうしていたのか、なぜ蝦夷地や北東北に行ったのか、とりわけ秋田に住み続けたのは何故か・・・

図については、 秋田県立博物館、大館市立栗盛記念図書館による