東山七条に位置する智積院(ちしゃくいん)は真言宗智山派の総本山であり、成田山新勝寺、川崎大師平間寺、高尾山薬王院の大本山などを別格本

山として全国に3000余りの寺院教会を擁し、檀信徒の信仰のよりどころとして総菩提所、総祈願所と位置付けられています。

本堂の正面に建つ御門

真言宗の宗祖(しゅうそ)である弘法大師空海が高野山でご入定(にゅうじょう)されたのは、承和2年(835)3月21日でした。それからおよそ260年たっ

て、「中興の祖」とあがめられている興教大師(こうぎょうだいし)覚鑁(かくばん)が、荒廃した高野山の復興と真言宗の教学の振興におおいに活躍され、

保延6年(1140)に、修行の場を高野山から、同じ和歌山県内の根来山(ねごろさん)へと移し、ここを真言宗の根本道場としました。 しかし、2年後の康

治2年(1143)12月12日、興教大師覚鑁は、多くの弟子が見守る中、49才の生涯を閉じられました。 御門の南側の智積院会館レストラン前

興教大師のもと、高野山から大伝法院を根来山へ移し、これにより、根来山は、学問の面でもおおいに栄え最盛時には、2900もの坊舎と、約6000

人の学僧を擁するようになりました。智積院は、その数多く建てられた塔頭(たっちゅう)寺院のなかの学頭寺院でした。

しかし、同時に、巨大な勢力をもつに至ったため、豊臣秀吉と対立することとなり、天正13年(1585)、秀吉の軍勢により、根来山内の堂塔のほとんど

が灰燼に帰してしまいました。その時、智積院の住職であった玄宥(げんゆう)僧正は、難を京都に逃れ、苦心のすえ、豊臣秀吉が亡くなった慶長3年

(1598)に、智積院の再興の第一歩を洛北にしるしました。 会館前の石畳は本堂前の鐘楼につながります。

その後、慶長6年(1601)、徳川家康公の恩命により、玄宥僧正に東山の豊国神社境内の坊舎と土地が与えられ、名実ともに智積院が再興されました。

その後、秀吉公が、若くして亡くなった長男鶴松の菩提を弔うために建立した祥雲禅寺を拝領し、さらに境内伽藍が拡充されました。再興された智積院

の正式の名称は、「五百佛山(いおぶさん)根来寺智積院」といいます。

こうして智積院は、弘法大師から脈々と伝わってきた真言教学の正統な学風を伝える寺院となるとともに、江戸時代前期には運敞(うんしょう)僧正が

宗学をきわめ、智山教学を確立したと伝えられております。

御門前を北に伸びる参道

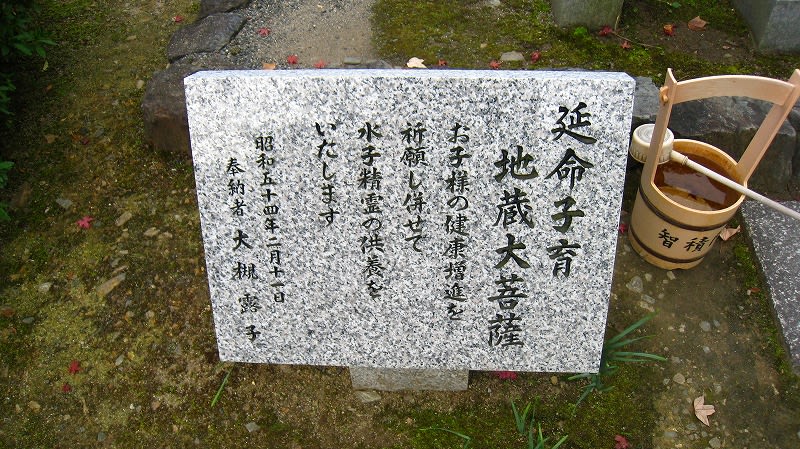

地蔵菩薩像の前を東に進みますと参拝受付に当たります。

講堂・大書院への参拝受付

参拝受付の東側に建つ宝物館には、わが国の最高の名作、国宝障壁画が納められています。 桃山時代に長谷川等伯らによって描かれ、祥雲禅寺

の客殿を飾っていた金碧障壁画が智積院には残されています。「楓図」「桜図」「松と葵の図」

講堂(方丈殿)

講堂はかつて方丈と呼ばれており、玄宥僧正が現在の京都東山の地に智積院を再興した折りに、徳川家康公より寄贈された祥雲寺の法堂が基にな

っております。この祥雲寺ゆかりの建物自体は、天和2年(1682)7月に焼失し、平成7年に興教大師850年御遠忌記念事業といて再建されたものです。

講堂前の石碑

講堂の東側を回り大書院にむかいます。

石畳の先に大書院と講堂への上り口があります。

大書院

大書院庭園は、「利休好みの庭」と伝えられるこの庭園は、豊臣秀吉公が建立した祥雲禅寺(しょううんぜんじ・智積院の前身のお寺)時代に原形が

造られました。その後、智積院になってからは、第七世運敞(うんしょう)僧正が修復し、東山随一の庭と言われるようになります。

築山・泉水庭の先駆をなした貴重な遺産といわれ、中国の盧山を象って土地の高低を利用して築山を造り、その前面に池を掘るとともに、山の中腹や

山裾に石組みを配して変化を付けています。大書院はこの庭園に面して建ち、平安期の寝殿造りの釣殿のように、庭園の池が書院の縁の下に入り込

んでおりますが、池の改修か掃除のために水が抜かれた状態になっておりました。下の写真は以前伺った時のものです。

5月下旬から6月にかけて、つつじとサツキが彩を添えてくれます。

書院の北側を回り玄関へと進みます。

書院西側、玄関との間にある石庭

廊下を進みますと玄関に出ます。

玄関前の山門は、七条通りの東の突き当たりになります。

講堂西側の庭園

講堂は、天和2年(1682)7月に焼失しましたが、その後幕府から与えられた東福門院の旧殿・対屋を基に、貞亨元年(1684)に再建されましたが、その

建物も昭和22年におしくも焼失してしまっております。平成4年(1992)の興教大師850年御遠忌記念事業として計画し、平成7年(1995)10月に完成し

たもので、現在は灌頂道場や各種研修の道場とし使用されております。

現在講堂には、日本画壇における第一人者である、田淵俊夫画伯の墨絵の襖「日本の春夏秋冬」

が60点奉納されております。

金堂 総本山智積院の中心的な建物であり、金堂と呼ばれています。宗祖弘法大師のご生誕千二百年の記念事業として昭和50年に建設され、堂内

には昭和の祈りを込めた本尊大日如来の尊像が安置されています。毎朝の勤行、総本山としての多くの法要はここで厳修されます。

以前の金堂は、元禄14年(1701)3月智積院第10世専戒僧正が発願し、 桂昌院(徳川5代将軍綱吉の生母)より与えられた金千両を基に学侶から

の寄付金を資金として、宝永2年(1705)春に建立されましたが、しかし、明治15年(1882)に火災により焼失しました。

仏足石の北側には、戦没者慰霊塔が建ちます。

慰霊塔のさらに北側に建つ大師堂は、真言宗開祖、弘法大師空海のご尊像を安置するお堂で、江戸浅草の宝持院真融法印の寄付金三百両を基金

に、役寺の愛宕円福寺の胎通法印と真福寺の純雅法印が尽力して費用を用意し建立されました。落慶したのは胎通が智積院第二十四世に就任中

の寛政元年(1789)です。

金堂の北側には、東日本大震災の犠牲者の方々を慰霊する供養塔が建ちます。

金堂

金堂の南側に建つ明王殿

金堂の前に建つ鐘楼と京都駅方面

明王殿は、昭和22年(1947)の火災により本堂が焼失した際に、本堂再建のため、京都四条寺町にある浄土宗の名刹、大雲院の本堂の譲渡を受け、

現在の講堂のある場所に移築した建物です。 明王殿の御本尊は不動明王様で、不動堂とも呼ばれます。

鐘楼への石畳

鐘楼の南側の石畳を進み駐車場へと戻ります。

こちらの庭園は、智積院の北に位置します東山武田病院の庭園です。武田病院は、12月末に閉鎖され現在取り壊し工事に入っております。

2014年頃には、ホテルフォーシーズンがオープン予定になっており、こちらの池泉回遊式の広大な庭園も生まれ変わる事と思います。

庭園は、「積翠園(しゃくすいえん)」と呼ばれ、 約3000坪の広さがあります。 平家物語に「小松内府の園地」と記されている平清盛の長男・重盛の

山荘庭園(小松邸)跡と云われております。文武両道にして沈着冷静、父清盛をしのぐとも言われる重盛が清水寺のふもとのこの地を特に好んだとも

言われております。

その後、江戸時代に改修はされたものの、現存する平安時代末期の庭園は数少なく貴重な文化遺産とされております。

庭園は、左回りの回遊式と説明されておりましたが、右回りに回ってしまいました。 庭園の中心には大きな池が東西に広がり、池の東側に大島、西側

に小島の亀島があります。

池の東端には、水源の小さな滝があります。

大島に建つ七層の燈籠と呼ぶのでしょうか?

その塔の南側には、五つの夜泊石(よどまりいし)が並べられており、不老不死の妙薬を積んだ宝船が港に停泊している姿を表しているそうです。

夜泊石とは、中国の蓬莱思想に基づいて仙人が住むとされる蓬莱山に島を見立て長寿延年を祈願するものだそうです。

この地を、買い取った外資系の経営者の方々は、歴史的な文化遺産をどのように理解し継承されるのでしょうか? もちろん日本の造園家が入ること

になると思いますので、どのように生まれ変わるか楽しみです。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます