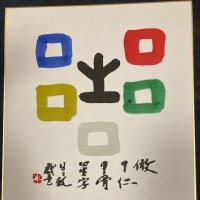

サントリー美術館での青木木米展にでている白泥で作った涼炉は「蘭亭四十三賢之図」と篆書で刻され、風を入れる場所には、王義之が、愛する鵞鳥(レリーフ)を見ている。

図録の解説にも説明があったのか確認はしていないが、気になったことがあった。

王義之が主催した禊の行事といいながらの雅宴は「蘭亭序」として有名すぎる。

その集まりには、友人知人子どももいれて41人と認識している。ここに主催者の王義之を入れても42人だ。

江戸時代の文人で陶器の技術も高かった木米は、「43賢図」とした。

このころ、42人の参加で、王義之を入れて43人としたのか、と考えたが、

ん、待てよ、この涼炉の風門には王義之の奥にお付きのものがいるではないか。

ん、この付き人もいれて「四十三賢之図」か! とは考えすぎか。

ま、いい展覧会であった。

王義之関連の展覧会が、上野や鶯谷でやっているが、この木米の涼炉をみるのも一興と思う。

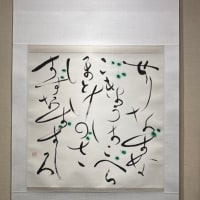

さて、涼炉を観た次の日は、涼さんのイベントへ、

山のお話と山の絵本と山の詩を読むイベントの、山の話は、教員をしながら世界の山に挑んだ加藤富之がゲスト。

みんな高校の同級生で山岳部にみんなかかわった。

単独行の加藤文太郎に憧れた加藤君は加藤文太とも名乗るが、K2に挑んだ話も魅力的だった。

聞きそこなったが、ヨーロッパ隊の1人が彼の脇を滑落していった時があったという。

そういう時、男は、ただでさえ寒い高所で、〇〇〇〇がちじみあがるとおもうのだが、きみはどうだったのか!?

大雪になってしまったK2登頂300メートル手前で、断念は残念だったろうが、そのまま進んで登頂していたら、今はこうして会えなかったかもしれない。

引き返すのも勇気。君も賢者の1人かもしれない。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます