故郷を離れて早40年。私は、故郷に何かの恩返しをしたい。

絵のタイトルは、「堂々と」です。

堂々と生きたい。

今日のタイトルは、「昔からこうだった(Part3)」です。

森の下草を刈った。庭の続きのように見えるようになった。

では、数日前はどうだったか。森の奥まで見ることはできなかった。

それだけの記憶しかない。

「昔からこうだった」は受け継がれる。常に誰かが努力し、多くの人が関与している。

大手企業に勤め、成果を残したスーパーマンが、町を活性化することがあります。

劇的な変動に皆が感動する。でも続かない。その人ではないからです。

Know-howを継承する取り組みが求められます。

皆が参加する体制がなければなりません。

今回のコロナで、大きな国立病院でも初めてのことばかりでした。

病院が、医師が、看護師が、周りのスタッフが、「自分にできることは何か」と一番に考えた。

外来診療をストップし、手術がなくなった外科の医師が清掃員に替わって掃除をしていました。

自分が感染源になるんじゃないかと、看護師は常に恐怖と戦いながら、子どもを保育園に預け、

一人でも多くの重症患者を生き返らせようと努力した。

代わりの看護師を育てながら、チームはどんどん強く風通しがよいものになっていった。

だから、劇的な成果が見えなくてもよい。

日々、進化すればよい。

石川佳純さんが、5年ぶりに5度目の卓球全日本チャンピオンになった。

相手の弱点を見極め、失敗を恐れない果敢な挑戦が生んだ結果でしょう。

私達は、結果を求めようと急ぎすぎます。

結果はあとからついてくる。

村人が、旅人がこよなく愛する散歩道ができるのです。

木を伐って 見える景色に 花が咲く

2021年1月30日

<<あとがき>>

私は、「昔からこうだった」というフレーズが好きです。

過去書いた「昔からこうだった」に興味がある方は、ハイライトを押して読んでください。

2018年10月2日投稿記事「昔からこうだった(Part2)」では、

「プロジェクトを仕上げた時、

新しい施設が導入されたわけですから、なんとなく違和感があるはずです。

それがない。「昔からこうだった」と感じていただくまでの短い時間。

便利になった。そして、昔を思い出せないくらい馴染んでしまう。

最新のロボットを入れたとしても、ロボットの前後に在庫の山は現れない。

部分最適ではない証拠です。

常に全体最適を目指して仕事をしてきました。」

と書いています。

2017年5月26日投稿記事「昔からこうだった」では、

「地域おこしで必要な考え方が、「昔からこうだった」です。

部分最適の地域おこしでは、「昔はこうだった」となります。

「昔からこうだった」は、全体最適に近い考えで、

緩やかな改善の積み重ねとなります。」

多くの人が、「昔からこうだった」と言える地域は、将来も元気です。

(筆者)

ふわふわからぴょんと生まれる。絵のタイトルです。

見つけてしまっても、さらに深く知ることで優しくなれる。

向田邦子さんは、人の機微についてとらえることが上手だった。

大石静香さんは、優れた脚本の「向田邦子賞」の審査委員である。

常識の向こうにある真実を著している作品を探すと言われた。

向田和子さんは、姉邦子さんは観察力が優れていたと言われた。

今日のタイトルは、「観察」です。

友人の孫たちもカフェにやってきた。

お絵かきがしたいと言う。

出来上がった人の絵を見せてもらった。

以前の絵は、どこかが長かったり短かったりでバランスが悪かった。

今回の絵は、人間を等身大にバランスよくとらえていた。

ずいぶん上手になったね。子供たちは、むふふ。

額に入れて、カフェに飾ることにした。5人目の作家コーナーができる。

私の似顔絵コーナーを一つ譲ることにしよう。

先輩は、読む小説が減ったと嘆かれる。

目が悪いのか根気が続かないのかと、想いを尋ねた。

先輩は何も言われない。

そうか、先輩は自分より年長の作家の作品しか読まないと言われた。

同じく、先輩より年長の医者のいうことしか聞かないとも言われた。

胃がんを患った時、かかりつけの老医者に執刀を頼んでいた。

ある日、看護婦さんに「本気でお願いするの。亡くなっている方がたくさんおられるのよ」と

先輩に忠告した。

先輩は、大きな大学病院に移った。

あの人は、居酒屋でよく飲んでいるね。

飲食店のおかみさんである。

どうやら、旦那とはうまく行ってないらしい。同年代の恋人がいると言う。

おかみさんより年下じゃないと、私は友人に聞いた。

年なんて関係ないと答えてくれた。

誰だって浮気心はあると妻が言う。

私は、どきっとする。

いつか捨てられる。

言葉の端々、なんでもない行動の一つひとつ。

真実が隠されている。

時空を経て、つなぎ合わせると見えてくる。

嘘をつく時、空咳をする。

知った時の空しい気持ち。

優しい気持ちになれる。

向田邦子の小説が読みたくなった。

ちびたんの キャベツ根っこ でかかった

2021年1月26日

新幹線に乗り、富士市辺りで見た富士山です。

タイトルは、「行くぞ、来てね」です。

時々、富士の高嶺を滑り降りる無鉄砲さと意気込みが求められます。

ふっ切れる。

今日のタイトルは、「変化はつくるもの(Part2)」です。

2020年11月13日投稿記事「変化はつくるもの」では、

「変化を求めて移住しました。

残念ながら、誰も私に期待してくれません。

よそ者は旅のもの。この地じゃ、毒にも薬にもならない。

会社で、家庭で重きをおいてくれたのに、なーんも起こりません。

変化は、誰かがお膳立てをしてくれるもの。これに慣れちゃった。」

と書いています。

何を期待したのでしょう。

誰かが、お膳立てをしてくれるものと期待したと思われます。

初めて就職した会社を辞めることにした。30年以上前のこと。

ビーイングで新規採用を公表している100社に履歴書を送った。

自分を必要としてくれる会社があると信じていました。

結果は、ゼロでした。

見かねた建築会社の方(辞めた会社の先輩の友人)が、アピール文の書き方を指導してくれた。

自分の長所を新たな職場でどう活かせるか、アピール文の練習を重ねた。

結果は、外資系のメーカーに入り自分がやりたくない仕事(サービス)に就くことになった。

その仕事をしたのは、わずか一年でした。

会社が、新しい人材(プロジェクトマネージメント)を求め、私が打診された。

英語で書かれた図面を持って日本のメーカーに作ってもらう。

日本のエンジニアリング会社に据え付け指導をする。

私にとっても初めてなことばかりでした。

辞めた会社で10年近くやった仕事が活きました。

食らいつくように仕事をこなしました。

年末には、新しいことをさらにお願いされ、給料は上がっていった。

今思えば、この時の自分が取り組んだことは、「変化はつくるもの」でした。

さらに時を経て、私はプロジェクトマネージャーとして、転職を繰り返した。

多くのエンジニアーや職人を使い、新しく食品工場を造ってきた。

変化を追ってきたと思い込んでいました。

この地に来た時、変化を起こしてくれる人材として期待されました。

人口が減り、空き家や耕作放棄地が増え、地域で回っていたサービスと金は滞っていました。

自分に何ができるのか、この5年間は「自分探し」でした。

やれることを地道にやっていく、自給自足の繰り返しでした。

変化は起きないように見えました。

草が伸びれば草を刈る。忘れられた木々の剪定をする。雪かきをする。森をきれいにする。

畑で野菜を作り、集いの場を細々と続けている。

「この人は何する人」から、隣人扱いしてくれるようになりました。

変化は求めるものではない。

「変化はつくるもの」だと、改めて感じます。

転がりて 苔むす石も とどまらず

2021年1月25日

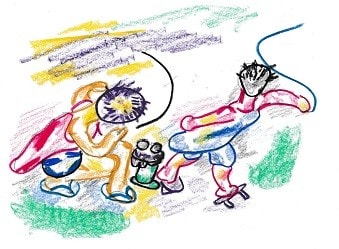

絵のタイトルは、「ベーゴマ」です。

短編小説「さなさん」の挿絵から引用しました。

私達は、夢中になった(なる)時間があるから、また生きられる。

早起きをして、ルーチンワーク(炊事、洗濯)をする。

買い物に行く。合間にブログを書き、畑を見て回る。

主だったお客さんに、「時短要請」に応えるカフェの営業時間短縮(夜の営業の休止)の報告をする。

広島から届いた紅八朔のサンプルを持って、昨年の購入者に注文の確認に行く。

スタンドに行き、ガソリンを入れ、灯油を購入する。

外回りを終えて、カフェに行く。

お客さんがあると、抜けることはできず貼りつくことになる。

今日のタイトルは、「時間の使い方」です。

早起き故に、夜8時には床にはいる。

人の名前が出てこない。夢の中のことである。

これは認知症の前兆かなと、起きることになる。

2時から、夕飯の後片付け(洗い物、ごみ捨て、収納)をする。

米を研ぎ、炊飯器の予約をする。

カフェでも空いた時間の有効活用を考える。

お好み焼きを2枚焼く。

梅の剪定をしようと、軽トラに道具を積んで運んでくる。

お土産のお好み焼きをさらに2枚焼く。

3時を過ぎて、梅の剪定を始める。

軍手をした手が悴んで一時間も作業をすると、カフェに戻り、ストーブで手を温める。

妻が焼いたバナナケーキを友人に届ける。

カフェの洗い物をし、拭いて収納すると、夕方の5時である。

自分の時間は、早朝に限られる。

この時間に、ゴルフ中継を見たり、疲れて寝坊すると、もう自分の時間は取り戻せない。

ルーチンワークの時間に、自分の憩いの時間を取ると、妻にしわ寄せが行き不機嫌にさせてしまう。

カフェは、毎日わずか3時間の営業である。

しかし、仕込みと片づけの時間を入れると6-8時間の拘束となる。

それでは、外回りの仕事(農業、剪定、草刈)ができないので、

寸暇(10分でも)を探し、こなすことになる。

それでよいと思っている。

できることをやり、出来ないことは諦める。

夢の中で思い出せなかった名前が出てきた。

自営業のよさは、曖昧な時間の使い方ができることにある。

机にしがみつくことはない。タイムレコーダー(ほとんどの企業が廃止)を押したのは遠い昔のこと。

田舎に暮らせば、職住接近で通勤時間が極端に短い。

6畳に暮らし、手を伸ばせばことが足りる便利さに似ている。

疲れる前に休めるので、ストレスフリーである。

与えられた時間は、万人に公平である。

富む者、貧する者も同じ。病むもの、健康なものも共通である。

悩む時間を、解決する時間に費やしたい。

わずか10分でも思うように使えれば、幸せ感を味わえる。

心の負担は軽くなる。

勤め人 机に座り 夢想する

2021年1月16日

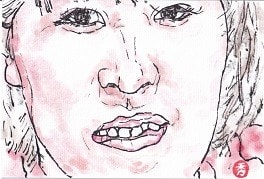

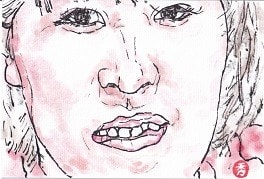

今日のタイトルは、「挑戦(Part2)」です。

このタイトル(挑戦)で書いている記事がありました。

2019年9月24日投稿記事「挑戦」です。

この絵のタイトルも「挑戦」です。

20歳の皺ひとつない娘の似顔絵です。

どのように描けば、この娘(こ)の美しさと気品を表現できるのか挑戦しました。

私の記事に、「挑戦」という言葉は多く出てくる。

書くことが挑戦であり、生きることそのものが挑戦です。

では、今日どうしてこの言葉が引っかかったかを伝えます。

NHKの番組プロフェッショナルで、ごみ収集人のプロフェッショナルを紹介していました。

自分が育ち、住む街を美しくしたい。仕事を通して、夢を実現したいと日々挑戦する男の物語でした。

自らの若き頃を、ゴミのような生き方だったと振り返る。

事業ごみを走って集める。より早く集める。

路上に散らかった生ごみを、時間を惜しげもなく使って納得するまで集めて、痕跡を水で流す。

分別が悪い事業主を時間外に訪ね、根気よく分別を説明し、お願いする。

臭いと言われれば、収集車を洗い磨き上げる。ここまでやるのかの連続でした。

ごみは夢と言う。

コロナで閉店した。ゴミの出し方の変化から判断した。

分別の是正がされた。分かってもらえた。

息子に見られても、胸を張って働く姿を見せることができる。

クラスターが出た病院のゴミを、勇気を出し、最善の努力をして、自らやる。

彼は、孤高の人のように見えた。

夢への挑戦は、とてつもなく高いレベルに見えた。

挑戦は終わりがない。

自らの夢との日々格闘である。

できないことができるようになる。

自らであり、ごみを出すお客さんである。

夢は、街を美しくしたい。その方が気持ちがいいじゃないですかと男は言う。

私達の生き方も挑戦そのものです。

読めないものが読めるようになり、見えなかったものが見えるようになる。

通じなかった人に、理解してもらえる。

今は出来なくてもいつかはできる。

夢が無くても、なんとなくそっちの方に向かう。

涙の訳も、笑顔の理由も知っている。

明日はできると準備を怠らない。

何かの理由で遠ざかろうと、追っかけることを躊躇しない。

何度でも挑戦してやる。壁は越えるためにある。

終わりなき 気づいたときが 始まりさ

2021年1月7日