八名川小学校の一年生で授業した。

一年生は難しい。リズム感があって楽しいイベントにならないと、ゲストティーチャーとしては、なかなか困難だ。

しかし、一学期とは違って、随分成長していることを感じる。

担任の普段の指導がいい。話の聞き方や作業の仕方など、随所にそういうことを感じる。

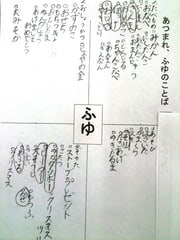

冬のことばあつめの単元がある。その学習に乗っかった「お正月俳句」の授業

こんな学習だ。授業の中で、お正月に関する事柄をたくさん出させて、それを俳句に詠む。

基本的には、「お正月」を頭に置いた俳句づくりだ。その後いろいろなことばを使った俳句を作らせた。

お年玉を取り上げた俳句は次のようなものだ。

お正月すごいいっぱいおとしだま

お正月おとしだまをねもらったよ

おとしだまことしは1000円もらえるか

おとしだまおくまんちょうじゃなれるかも

おとしだまなんまんもらうのかわからない?

お年玉1万円ももらったよ

おとしだまことしはいくらもらえるか

お年玉かぞくみんなにもらったよ

お年玉かならず一まんもらうんだ

お正月ことしもせんえんもらいたい

お正月もらってうれしいおとしだま

お年玉ときには1万もらえるよ

おとしだまいっぱいもらってうれしいな

一年生の子どもは「おとしだま」とどう共鳴するか。

圧倒的に「いくらもらえるか」に興味があることがわかる。これは、概念的な記憶だ。

それ以外の部分は捨象される。一人一人聞き出していけば、違う部分が現れてくるかもしれないが、一斉指導だとこの程度だ。

お年玉に限定して授業して、

○いくらもらうか

○だれにもらうか

○いつもらうか

○どこでもらうか

○もらうときどうするか

○その時の顔は?

○気持ちは?

を聞いていけば、もっとバラエティに富んだ「お年玉俳句」ができるかもしれないが、物心ついてからの記憶が少ないのだから、一年生にそこまで突っ込んで指導する必要があるかということもある。

五・七・五で自分と事物との関わりを表現できればそれで十分との考え方もある。

六年間で育てることを考えれば、とにかく後・七・五で表現することに楽しく慣れればよいと思えるのだ。急いですてきな俳句を作らせる必要はないのかもしれない。

一枚に4句書ける紙を使った。したがって、4句作ったら次の紙を教卓まで自分で取りに来て、次の用紙に書くというシステムである。

できた句の数は、次のようである。

1句-3人、2句-2人、3句-6人、4句-3人、5句-6人、6句-1人、8句-3人、9句-3人、10句-1人、13句-1人 である。

1人平均すると5句作ったことになる。

およそ三十人のクラスで、8句以上できる子どもが8人いる一方、2句までの子どもも5人いる。このできない子どもの分析も必要だ。

あつめようふゆのことば で ことばは集められるが俳句にできない子、ことばが集められない子・・・・

独特の情景に目をつけた句はつぎのようである。

クリスマスケーキが口についている

かがみもちかむときビョーとのびるんだ

ねんがじょうメールみたいなものだよね

ままがねゆきがっせんしてあざできた

きものをねきたらおなかがぱつぱつ

ツリーのねはっぱがちくちくいたいんだ

ねんがじょうポストにどさんとはいってた

くろまめはおかあさんのてづくりだ

お正月十人そろっておめでとう

じょやのかねねているうちになるんだよ

かがみもちみんなでたべるママおおい

特に低学年は、自分として初体験だったので、楽しみました。

➀教室で二文字のものを探す。~三文字四文字まで(自然に五文字もでてきました)

➁三文字に「二文字加えると五文字になる」から、くっつけられることばを探す。(には、から、より・・・)

➂四文字+一文字も!

➃そこで、○○○○○ ○○○きょねんの

クリスマス

の計8または9文字を考えて・・・と促す。

※悩んでしまった子もいたので、「クリスマスに関する2~5文字」を発言させたが、それらにとらわれすぎてしまった子が多くなってしまった。これ、失敗。

➄できた子から見せにくる・・という流れで、20句ほどを書き取った。

➅、○○○○○ ○○○もうじきお正月

でもよい・・・と、二本立てにした。が!?

◎おもな完成作(後日記載)