現在は、二学期制だから夏休みになったからと言って「一学期が終わった」とは言えない。

が気分は、

「一区切り付いた」

である。

一年生が70人入学し、全校の人数が240名近くになった。

この事が一番の不安材料であったが、担任のがんばりもあり、児童数の増加がパワーアップに繋がった。30人近い図書ボランティアの方が毎週全学級で読み聞かせをしてくださっていることは、その典型的な一つである。

個々に問題がないわけではないが、教育活動はおおむね順調に推移したとみる。

若い担任の学級も合格点である。

毎日、夜8時9時まで教材研究や次の日の準備を行うのは、若さのなせる技であるが、意欲は高く評価する。

昨日の夕刊に「中三女子父を刺殺」という記事が社会面を8段抜きで埋めていた。

「礼儀正しくて明るい子」だそうだ。

恐ろしい話だ。つい先日は、バスジャックの少年。秋葉原の事件も記憶に遠くない。

「今の子どもは、教育はどうなっているんだ」

先日行われた森下児童館の連絡会でも、「直ぐ切れる子」の話や「保護者」の笑えない話

等が口々に語られた。

「世も末だ」

本当にそうだ。

しかし、本当にそうか。とも私は思う。

いつの時代も「末」でなかった時代はないのではないか。

キリストだって、「世も末」の時代に救世主として現れた。

世の中は右肩上がりで進歩するはずだとという高度経済成長的な希望的な見方が人間の頭の中を占めており(そして、この考え方こそが社会を進歩させる原動力なのだが・・・・)そうならない社会に失望をするという図である。

いつの時代にも問題はなくならない。

形を変えてくるだけなのではないか。

典型的な例は、長寿社会である。

昔は、「人生五十年」だった。

今は人生八十年である。長生きは、人間にとって根源的な夢である。

その「夢」がかなった。そうしたら、認知症の問題が出て来た。介護が大問題になった。

では、「人生五十年」の昔に戻った方がよいのか。

いつの時代にも問題があるのは当たり前なのだから、

「なげいてはならない」

そう、自分に言い聞かせなければならない。

嘆く代わりに必要なのは、問題を分析し、対応策を考えるということだ。

例えば、

家庭の中と外との区別がなくなった。

電車の中での化粧はその典型である。

子どもの一部には、兄弟や親に対する対し方と他人に対する対し方の違いが認識できないという形で表れている。(学校できれる子、乱暴する子)

一人の人間の中に善と悪が同居しており、場面や状況によって、誰にどちらが表れても不思議でない社会になっている。

その裏側には、家庭の孤立化と社会的な絆のほころびがある。

が、しかし、そのような分析を百万遍繰り返して述べても子どもはよくならない。

(悪さに対しては淡々と実務的に対応策を実施すればよい)

大人がそうであるように子どもも様々な可能性(善であれ悪であれ)を身のうちに秘めている。

「悪い!」と言うかわりに「よさ」を見つけ出し伸ばし、子ども自身の確信にし、繋げていくことが教育という仕事だ。

「悪さ」を嘆けば嘆くほど悪くなる。

どんなに小さくても良いからよさを見つけ、そこに確信を持ち、広げていくことが、

「崩壊した学級を蘇らせる魔法」

であったのだから、その教訓からすれば、

「悪さ」を「悪い」と言って、嘆き糾弾するのではなく、「悪さ」の中にもある「よさ」を見つけ、

広げることが社会を変えると確信する。

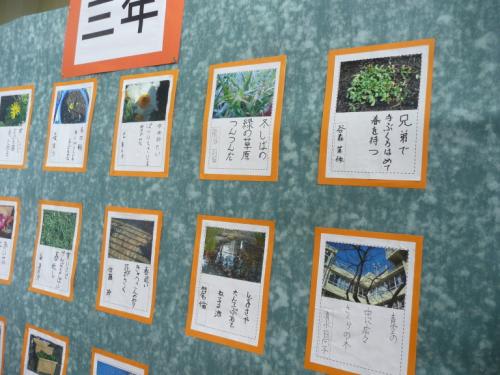

八名川子ども句集第9集を発行した。

子ども達には、一人一冊それに家庭数分をプラスして配布した。

プラス一部は、おじいちゃんやおばあちゃん用である。

子ども句集を欲しい方は、ご連絡下さい。差し上げます。