さくらの花びらの「日本人よ、誇りを持とう」からの転載です。

薩摩の西郷隆盛といえば、地元の鹿児島では神様として神社に祭られているほどの人物です。

その西郷が吉之助(きちのすけ)と名乗っていた頃、若者たちを集めて庭で相撲を取らせていました。

そこに小柄で弱々しげなある若い男が来たことを告げられると、西郷は一目見て

「これは大した人物ではないだろう」と思い、相撲が終わるまで部屋で待たせていました。

やがて汗を拭きながら現れた西郷に向かい、その男は

「我が国の進むべき道について教えて頂きたい」と畳に両手をつきました。

しかし、西郷は笑いながら「いやいや、おいはそのような大それたことは何も考えておりません」と受け流そうとしました。しかし、その男はあきらめることなく教えを求め、まずは自分の意見を語りはじめました。

すると西郷はだんだんその男の話に引き込まれていく自分に気付きました。

自分よりずっと年下であるこの男の言葉は、西郷の心を熱くさせ、時に打ちのめし、時に激しく揺さぶったのでした。この男が去った後、西郷は見た目だけで人を判断した自分を深く恥じ、深く反省しました。

そして、翌日、西郷はすぐにその男の藩邸を訪ね、その男が姿を現すまでその場に両手をついてすわり、その男が現れると、昨日の無礼を詫びました。 この男こそ、橋本佐内であります。

そのこと以来、西郷はこのように人々に語るようになりました。

「わしが心から尊敬する人物は先輩では水戸藩の藤田東湖先生、同輩では橋本佐内だ」。

明治になり、西郷は日本政府が新しい近代国家を建設しようとするばかりに、元々持っていた日本の素晴らしい精神を忘れていることを憂いていました。

そして明治10年、士族の乱(西南戦争)を起こして、その戦いに敗れ、切腹して亡くなりました。

西郷の死後、カバンの中から手紙が見つかりました。それは西郷が昔、橋本佐内からもらったものでした。西郷は死ぬまで橋本佐内の手紙を肌身離さず大切に持ち歩いたのです。

・・・・・

安政の大獄によって橋本佐内が江戸の牢獄に閉じ込められていた頃、同じ獄の別室には長州の吉田松陰がいました。松陰は佐内がいると知ると、何としても直接会って話したいと願ってやみませんでした。

また、佐内もすぐそばに松陰がいることを知ると、一編の詩とともに松陰に手紙を送りました。

「以前からあなたのことを人づてに聞き、これほど素晴らしい人がまだ我が国に入るのかと自分をなぐさめていました。ぜひ、一度お目にかかり親しく話し合いたいものです」と書かれていました。

しかし、それからしばらくした10月7日、佐内は処刑され、26歳という若さでこの世を去ったのです。

佐内と同じ牢にいた勝野という武士はその後、偶然にも松陰の牢に移されることになります。

勝野から佐内が処刑されたことを聞いた松陰は「今更ながら佐内と一度も会えなかったことが悔やまれてならない。」と日記に記しています。

その20日後、松陰もまた佐内の後を追うように、わずか30年の生涯を閉じました。

安政の大獄という徹底した取り締まりの中で、佐内や松陰など多くの優秀な人材が命を落としていったのです。

・・・・

戦前の「修身」の教科書には『人間の度量』という題でこのようなことを習っていました。

ここには今の学校教育にはない、日本人として忘れてはならない大切なことが多く詰まっています。

橋 本佐内の生誕地が校区にある福井市春山小学校では、住民たちでつくる「佐内塾」が協力して橋本佐内の功績や精神を学ぶ学習が行われています。授業を受けた 生徒の一人は「佐内は相手を大切にしたり日本のために努力したり心の広い人。教科書に載っていないこともわかったし、もっと調べてみたい」と話した。(平 成23年1月18日 福井新聞)

福井県は「全国学力テスト」の際に全国でもトップクラスの成績を出しています。福井で教育に従事している方は「佐内さんの啓発録が大きく関係していると思う」と話しています。

橋本佐内が福井県の教育に直接影響を与えているかは定かではありませんが、歴史を尊び、歴史に学ぶ地元の教育が子供たちによい影響を与えているのは確かかもしれません。

では、橋本佐内とはどのような人物なのでしょう。・・・

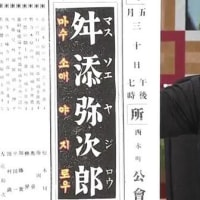

(橋本佐内)

・・・・・・・・

*人気ブログランキング(歴史部門)に参加しています。

ここをポチッとご協力お願い申し上げます。

戦前の修身はいろんな道徳的徳目に従って、偉人の逸話が紹介されていました。その逸話は読みやすく面白く書かれていたので、心に残る話として、子供の精神や情操を育てました。また、道徳の意義も理解しやすかったと思います。

またいろんな先人の具体的なイメージを持つことができ、先人が単なる偉人として名前のみの存在でなく、生きた人間として把握できたのではないかと思います。こうして、祖国の歴史は、これらの生きた先人の歴史として、より自分に近くなって、歴史への興味、さらに歴史を受け継ぐものとして祖国日本を思う心が育まれたことでしょう。

こうした先人が、決して手の届かない偉大な存在ではなく、同じ人間として、小さな努力を重ねたり、あるいはふとした心の転換から、そのような存在になったという先例を示していることは、先人への憧憬とともに、自分たちにもできるというやる気を育てることができたと思います。いろんな先人に憧れ、目標となる人物に恵まれることは、人間を高める力となると思います。