家人に映画に誘われました、一昨日14日のことです。<明日は空いてますね>と夕食時に。題名を言わずに誘われた<おくり人>からちょうど一年目です。

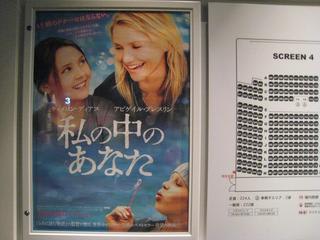

今回はタイトルを知っていました。家人が、新聞の映画評や広告をみて、春日部に来ないかなあ、と話していた映画です。<私の中のあなた(my sisters keeper)>です。

私も、新聞を読んでいるから知っています。<病と闘う家族の絆>、暗い話のようです。私が嫌いなセリフ<ここで問題提起をします>的な映画みたいです。

ちょっとのらなかったのですが、おつきあいです。

*お話の中心は、妹と母親です。病の姉ではありません、それはそれでいいのです。

*お話の中心は、妹と母親です。病の姉ではありません、それはそれでいいのです。

10時15分の朝一番の上映には間に合わず。2回目の12時15分に、ユナイテッド・シネマの4番スクリーンに入りました。シルバーチケットです。お客さんは30人ほど。みんな、女性でした。

もう、のっけから、壊れた腎臓、腎移植の話です。私のことのようで気持ちが沈みます。

<白血病>の少女(ケイト)の話です。臓器提供のドナーは<妹(アナ)>のようです。

<病気と闘いながらも幸せだった家族に訪れた、突然の出来事>

<アナ、あなたは、パパとママの愛の結晶・・・・でも、その言葉はウソだった>

<白血病の姉ケイトを救うために、臓器を提供するドナーとして生まれてきたアナ>

<11歳のアナが決然と言いきります。「もう姉のドナーにはならない」>

<アナは姉(ケイト)が大好きだった、なのに、なぜ・・・>

・・・・・これがチラシの文章を引用したストリーです。チラシは、こう続けています。

<アナの決断の裏には、驚くべき真実が隠されていた>

こういうミステリーじみた書き方は、間違っているように思います。

暖かい家族の中の必然です。11歳は子どもではありません。

この映画に、悪者は全くでてきません。皆、あたたかく、やさしい、いい人です。

でも、悪魔・運命に立ち向かわなければなりません。映画の中だけの話ではありません。どこにもあることです。家族は固まって立ち向かわなければなりません。まわりの人たち(社会)もそうです。 そういうお話です。

ご家族ご一緒に、ご覧になるようにお勧めします。

行こうと言い出すのは、女性・お母さんでしょう。

自分の言葉で書けないので、日経10月9日夕刊の渡辺祥子さんの映画評の最後の部分を引用します。

<・・・・・別れの悲しみより、生きていることの幸せが心に残って幸福感が漂うのが嬉しい>。私もそう思いました。

【おまけ】

* 自分の子どもたちや家族に、希望のない病を感じた時の、親のほんとうの気持ちは、私には全然わからない。この映画は、そんな時にも持てる明るさを教えてくれるように思います。でも若い人が死んでしまうことは、ほんとうに辛い、私ら世代が変わってやりたい、と本気に思います。

* 映画が終わって、<プログラム=パンフレット>を買ってしまいました。女優さんの名前を知ろうとしたのでしょう。そこに、原作本が紹介されていました。原作<my sisters keeper>作Jodi Picoult(ジョディ・ピコーは、1966年生まれの女性です)。

* 原作本の翻訳がハヤカワ文庫から出ています。翻訳者の川副智子さんが、<アナの決断の理由は、映画と原作は異なる>、それは、作者が女性・母親、映画監督は男性・父親、その違いによるのだろう、と書いています。

* 映画を見終わって、パンフレットを見ながらオムライスを食べて、原作本を買いに、ララ・ガーデンの本屋・リブロに行きました。ありませんでした。

*この写真で大きさがわかります。

*この写真で大きさがわかります。

*沖縄・伊江島の黒糖を使っています。

*沖縄・伊江島の黒糖を使っています。