1904年2月から1905年9月まで、

日本とロシアは戦争に入りました。日露戦争です。

日本と中国が朝鮮の権益を狙っているのを、

ロシアが横から虎視眈々と狙っています。

その挙句、朝鮮半島と満州の権益を賭けて争ったのが日露戦争です。

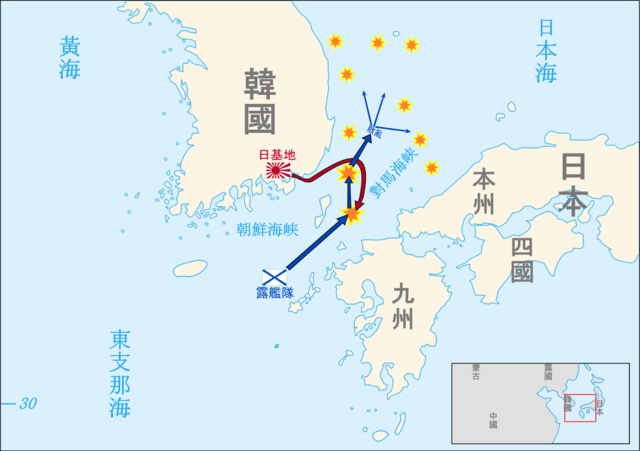

ロシアは自国のウラジオストックに軍港がありました。

それとは別に、満州・朝鮮・日本とに睨みを効かせる為に、

中国に旅順港という前衛基地的な最良の軍港を確保していました。

そこに常駐するのは、ロシア・第一太平洋艦隊です。

戦艦・巡洋艦が多数常駐する強力な艦隊です。

日本軍は有名な203高地の陸戦で多大な戦死者を出していました。

203高地は乃木大将が無謀とも言える突貫攻撃を繰り返し、

多くの批判を浴び、乃木は無能だとも言われた、

標高203メートルの高地です。

ここでの死者は日露合わせて3万人。死屍累々たる死者で埋め尽くされました。

乃木大将は203高地の激戦で、

我が子2人も失っています。

しかし、あまりの犠牲者の多さに国民からは嫌われ、

我が息子2人を失ったにもかかわらず、同情はされませんでした。

乃木大将は、何故そこまで203高地にこだわったのでしょうか?

それは、その高地からは旅順港が丸見えだったのです。

つまり、そこからロシア艦隊の軍艦を砲撃で沈める事が可能だったからです。

陸からは乃木大将が激しい攻撃を繰り返し、

それとは別に、海からも日本軍は猛攻撃をしていました。

日本軍は旅順港に、不要になった船を沈めてロシア艦隊が港から出られない様に、

する為に閉塞船を港に沈める作戦を繰り返します。

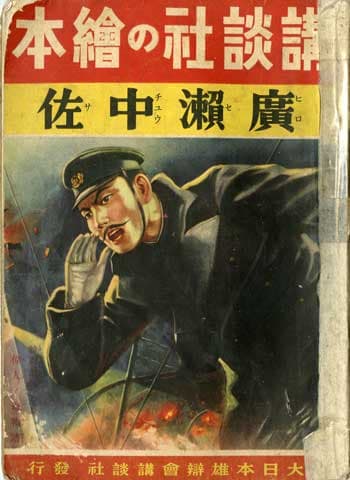

広瀬中佐 文部省唱歌 尋常小学4年 1912年(明治45年)

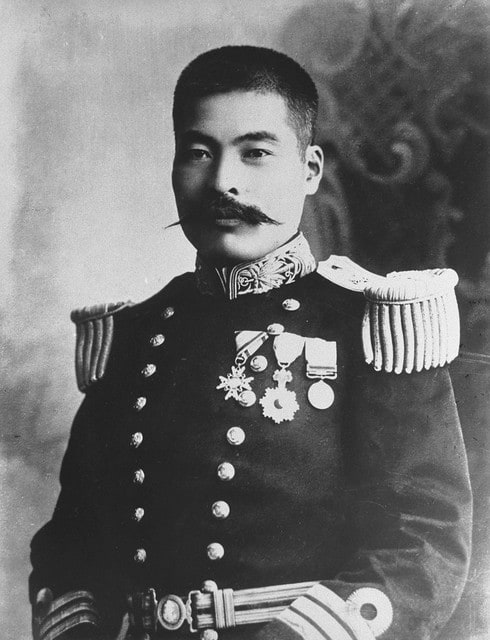

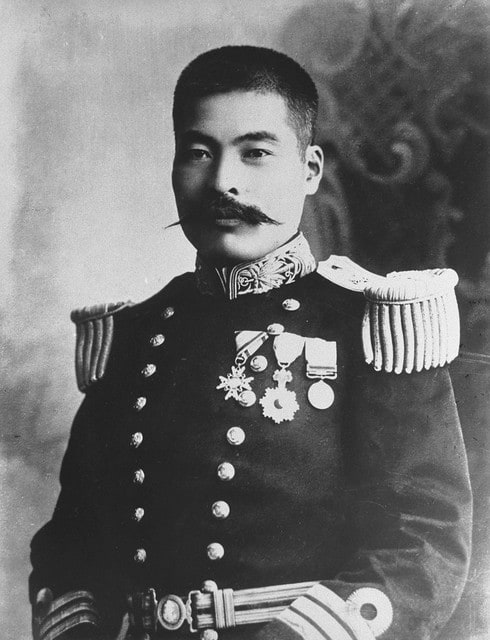

その時、軍神広瀬として日本国民の手本となり「廣瀬中佐」という歌が作られました。

閉塞船に爆薬を仕掛けて沈めるのですが、

爆薬を仕掛けに船内に入ったきり戻らない杉野上等兵。

広瀬中佐(当時は大尉)は、杉野を探しに船内に戻りますが彼は見つかりませんでした。

仕方なくボートに乗り移った所を、

ロシア軍の砲撃により、広瀬中佐は吹き飛んでしまいました。

この旅順港閉塞作戦は結局失敗に終わりました。

旅順港のロシア艦隊を港から出られなくする、とはならなかったのです。

日本とロシアは戦争に入りました。日露戦争です。

日本と中国が朝鮮の権益を狙っているのを、

ロシアが横から虎視眈々と狙っています。

その挙句、朝鮮半島と満州の権益を賭けて争ったのが日露戦争です。

ロシアは自国のウラジオストックに軍港がありました。

それとは別に、満州・朝鮮・日本とに睨みを効かせる為に、

中国に旅順港という前衛基地的な最良の軍港を確保していました。

そこに常駐するのは、ロシア・第一太平洋艦隊です。

戦艦・巡洋艦が多数常駐する強力な艦隊です。

日本軍は有名な203高地の陸戦で多大な戦死者を出していました。

203高地は乃木大将が無謀とも言える突貫攻撃を繰り返し、

多くの批判を浴び、乃木は無能だとも言われた、

標高203メートルの高地です。

ここでの死者は日露合わせて3万人。死屍累々たる死者で埋め尽くされました。

乃木大将は203高地の激戦で、

我が子2人も失っています。

しかし、あまりの犠牲者の多さに国民からは嫌われ、

我が息子2人を失ったにもかかわらず、同情はされませんでした。

乃木大将は、何故そこまで203高地にこだわったのでしょうか?

それは、その高地からは旅順港が丸見えだったのです。

つまり、そこからロシア艦隊の軍艦を砲撃で沈める事が可能だったからです。

陸からは乃木大将が激しい攻撃を繰り返し、

それとは別に、海からも日本軍は猛攻撃をしていました。

日本軍は旅順港に、不要になった船を沈めてロシア艦隊が港から出られない様に、

する為に閉塞船を港に沈める作戦を繰り返します。

広瀬中佐 文部省唱歌 尋常小学4年 1912年(明治45年)

その時、軍神広瀬として日本国民の手本となり「廣瀬中佐」という歌が作られました。

閉塞船に爆薬を仕掛けて沈めるのですが、

爆薬を仕掛けに船内に入ったきり戻らない杉野上等兵。

広瀬中佐(当時は大尉)は、杉野を探しに船内に戻りますが彼は見つかりませんでした。

仕方なくボートに乗り移った所を、

ロシア軍の砲撃により、広瀬中佐は吹き飛んでしまいました。

この旅順港閉塞作戦は結局失敗に終わりました。

旅順港のロシア艦隊を港から出られなくする、とはならなかったのです。