距離6500メートルで始まった日本軍の一斉射撃は、

ロシアと違って、手順に乗っ取って試射から始まりました。

試射というのは、試射用の砲弾を使って行います。

1番艦の砲弾が敵艦に命中し、煙が上がると、その煙の色が赤だとします。

2番艦は青、3番艦は黄色といった具合に、

自艦の砲弾か、他艦の砲弾かが分かる様になっていて、

それによって着弾位置の修正をするのです。

バルチック艦隊が来るまでの数か月間に、

日本艦隊は1年間に使う砲弾を10日間で使い切るほどに、

徹底的な猛訓練をしていました。

ですから、いくら放心状態になろうが基本を忘れてはいませんでした。

6500の距離は6000、5500と、どんどん縮まってゆきます。

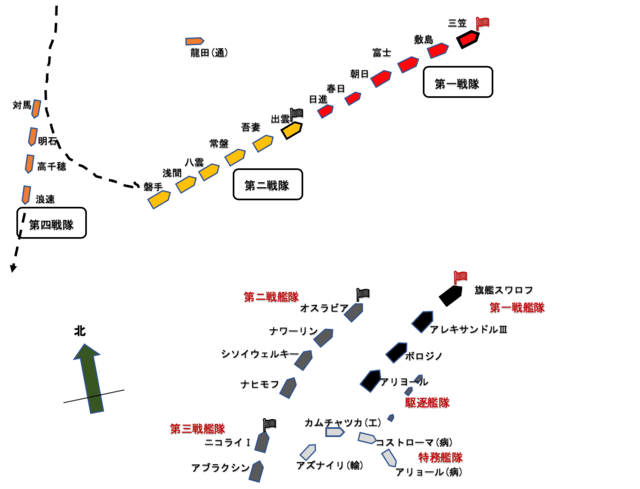

東郷提督の敵前大回頭はT字戦法とも言われます。

敵の進路を横にさえぎる形がアルファベットのT字形だからですが、

日本艦隊のは厳密にはT字形にはならずに、

イロハのイ字形でした。

しかしそれは東郷提督が望んでいた理想像でした。

これなら中口径砲が目いっぱい使えます。

そして、昨年の黄海海戦で失敗した敵艦を逃す心配はなくなってゆきます。

そして、日本軍の火薬は、下瀬火薬といって、

爆発力の強い新型の火薬だったのです。

それは、発射時には、あまり煙が出ないのです。

それに比べ、ロシア軍の火薬は旧態然とした黒色火薬でした。

黒色火薬は一度発砲すると真っ黒な煙に包まれて、

視界が途絶え、しばらくは発砲ができなくなってしまうのです。

下瀬火薬は日本の発明家・下瀬雅充(まさちか)が発明し、

1899年から大量生産が始まりました。

日本海海戦

戦艦三笠から指揮を執る東郷提督は露天艦橋に居ました。

そこは体が剥き出しの非常に危険な場所です。

その下には厚さ30センチの鋼鉄に囲まれた司令塔があるのにです。

一番上の、人が2人居る手すりの付いている所で指揮を執りました。

その2つ下の丸い構造物が30センチの鋼鉄に覆われた司令塔です。

しかし、その司令塔は安全ではありますが、

たった10センチも無いくらいの隙間から外を見るので、

とても視界が悪く見えずらいのです。

更にそこからは後側は全く見えないのです。

東郷提督はその視界の悪さを嫌って危険な露天艦橋に立ち続けました。

実際に露天艦橋に行ってみると、

そのあまりの狭さにビックリします。

そして、見れば分かる通り周囲はまるで剥き出し。

敵の砲弾が当たれば体は木っ端みじんに吹き飛んでしまうし、

もし何かの破片が飛んできても大怪我を負うでしょう。

しかし、東郷提督はそこから動こうとはしませんでした。

国家の存亡を賭けた決戦に、見えにくい場所では指揮を執りたくなかったのでしょう。

そして、自分の身がダメになっても、その後をどうすれば良いのかを、

部下たち、参謀たちに、言い聞かせ体に沁み込ませていたのです。

彼がどこにも怪我をしなかったのは奇跡みたいなものでしょうね。

それはロシアのロジェストヴェンスキー提督が、

何を考え、自分がダメになったらどうすればいいのか、

そんな肝心な事を誰一人として知らなかったのと正反対です。

東郷提督は、戦いというのは、指揮官だけが把握していれば良いというものではなく、

全員が一つの目標を徹底的に頭に叩き込んで、

それを体に沁み込ませているべきだ。そういう主義だったのです。

ロシアと違って、手順に乗っ取って試射から始まりました。

試射というのは、試射用の砲弾を使って行います。

1番艦の砲弾が敵艦に命中し、煙が上がると、その煙の色が赤だとします。

2番艦は青、3番艦は黄色といった具合に、

自艦の砲弾か、他艦の砲弾かが分かる様になっていて、

それによって着弾位置の修正をするのです。

バルチック艦隊が来るまでの数か月間に、

日本艦隊は1年間に使う砲弾を10日間で使い切るほどに、

徹底的な猛訓練をしていました。

ですから、いくら放心状態になろうが基本を忘れてはいませんでした。

6500の距離は6000、5500と、どんどん縮まってゆきます。

東郷提督の敵前大回頭はT字戦法とも言われます。

敵の進路を横にさえぎる形がアルファベットのT字形だからですが、

日本艦隊のは厳密にはT字形にはならずに、

イロハのイ字形でした。

しかしそれは東郷提督が望んでいた理想像でした。

これなら中口径砲が目いっぱい使えます。

そして、昨年の黄海海戦で失敗した敵艦を逃す心配はなくなってゆきます。

そして、日本軍の火薬は、下瀬火薬といって、

爆発力の強い新型の火薬だったのです。

それは、発射時には、あまり煙が出ないのです。

それに比べ、ロシア軍の火薬は旧態然とした黒色火薬でした。

黒色火薬は一度発砲すると真っ黒な煙に包まれて、

視界が途絶え、しばらくは発砲ができなくなってしまうのです。

下瀬火薬は日本の発明家・下瀬雅充(まさちか)が発明し、

1899年から大量生産が始まりました。

日本海海戦

戦艦三笠から指揮を執る東郷提督は露天艦橋に居ました。

そこは体が剥き出しの非常に危険な場所です。

その下には厚さ30センチの鋼鉄に囲まれた司令塔があるのにです。

一番上の、人が2人居る手すりの付いている所で指揮を執りました。

その2つ下の丸い構造物が30センチの鋼鉄に覆われた司令塔です。

しかし、その司令塔は安全ではありますが、

たった10センチも無いくらいの隙間から外を見るので、

とても視界が悪く見えずらいのです。

更にそこからは後側は全く見えないのです。

東郷提督はその視界の悪さを嫌って危険な露天艦橋に立ち続けました。

実際に露天艦橋に行ってみると、

そのあまりの狭さにビックリします。

そして、見れば分かる通り周囲はまるで剥き出し。

敵の砲弾が当たれば体は木っ端みじんに吹き飛んでしまうし、

もし何かの破片が飛んできても大怪我を負うでしょう。

しかし、東郷提督はそこから動こうとはしませんでした。

国家の存亡を賭けた決戦に、見えにくい場所では指揮を執りたくなかったのでしょう。

そして、自分の身がダメになっても、その後をどうすれば良いのかを、

部下たち、参謀たちに、言い聞かせ体に沁み込ませていたのです。

彼がどこにも怪我をしなかったのは奇跡みたいなものでしょうね。

それはロシアのロジェストヴェンスキー提督が、

何を考え、自分がダメになったらどうすればいいのか、

そんな肝心な事を誰一人として知らなかったのと正反対です。

東郷提督は、戦いというのは、指揮官だけが把握していれば良いというものではなく、

全員が一つの目標を徹底的に頭に叩き込んで、

それを体に沁み込ませているべきだ。そういう主義だったのです。