軍艦というのは、字のごとく軍(軍隊)(戦う)為の船舶であり、

その為の強力な(兵器)を備えています。

一般船舶とは、戦う事と無縁な船舶全体を言います。

あらゆる貨物船、客船、など広範囲に及びます。

軍艦が大砲、魚雷、ミサイルといった兵器を備えている事は、みんなが知っている事と思います。

かたや軍艦が兵器を備えている以外に、

一般船舶と圧倒的に異なっている点・・それは知らない人が殆どだと思いますが、

軍艦には防御力があるのです。

防御力とは何なんでしょう?

それは装甲板を備えているという事です。

格闘技をやっている人が、そんな事とは無縁の、ただ体格がいいだけの男だったら、

彼をやっつける事など簡単な事です。

しかし、相手がいくら小さい男でも、格闘技を経験している男だったら、

彼を倒すには難儀するでしょう。

一般船舶は装甲板などまるで備えていませんから、

敵からの攻撃(大砲、魚雷、ミサイル)を撃ち込まれると、簡単に沈没してしまいます。

例え20万トンの豪華客船であろうが、たった1本の魚雷で沈没してしまうのです。

しかし、これが軍艦だと装甲板の存在によって、簡単には沈まないのです。

よく言われる例えに、

「現代のミサイル艦と、戦艦大和が戦うとどっちが強いか?」があります。

戦艦大和の主砲弾の到達距離は42キロです。

かたやミサイルの到達距離は、その比ではない遠距離です。

ミサイル艦は、戦艦大和から攻撃される42キロの射程外から大和を攻撃できます。

それは一方的なワンサイドゲームです。

しかし、ミサイルは遠距離を正確に攻撃できる能力はあっても、戦艦大和を撃沈する事は出来ません。

ミサイルの破壊力では戦艦大和の防御板を撃ち抜く事が出来ないからです。

戦艦大和の防御力の凄さは圧倒的でミサイルでは歯が立ちません。

逆に42キロ以内のミサイル艦だったら、簡単に大和に撃沈されてしまいます。

が、それほど近づく前に、ミサイル艦は高速力で逃げてしまいますから、海戦にはなりません。

軍艦の中で最も強い防御力を持つのは戦艦ですが、

逆に最も低い軍艦に駆逐艦があります。

駆逐艦は日本海軍では(ブリキ艦)と呼んでいましたが、

これはアメリカ海軍も同じ様に(ブリキ艦)と呼んでいたのです。

なにせ、駆逐艦の船体は厚さ数ミリという薄い部分もあり、

拳銃で沈める事ができると言われるほど、軟弱、使い捨ての軍艦だったのです。

日本海軍の「軍艦」の艦首には、菊のご紋章がありますが。

駆逐艦にはこれがありません。

つまり日本海軍は、駆逐艦を正式な軍艦としては認めていなかったのです。

戦艦大和が出現する前に、欧州最強、世界最強と言われたのが、ドイツ戦艦ビスマルクでした。

42000トンのビスマルクは、その39パーセントを防御力にしていました。

16380トンが防御の為に使われているのです。

ドイツ艦は攻撃力より、防御力を重視していましたが、39パーセントという数字はトップです。

世界最大の戦艦・大和の防御力はビスマルクには及ばず、33パーセント。

しかし、65000トンの33パーセントですから21450トンだったのです。

戦艦大和から防御板を取り省いたら、

全長263m、全幅38,9mの船体は43550トンとなってしまうのです。

この防御板の厚みは、船体の真横で41センチという分厚い物でした。

また大和の、世界最大の18インチ(46センチ)主砲の前面の防御板の厚みは、

65センチもありました。

この砲塔1基で3000トン、一般的な駆逐艦(2000トン)の、

1,5倍の重さがあるのですから、物凄いものですね。

また大和には鐘楼(最も高い塔の部分)の下の方には、装甲司令塔があります。

普段はもっと高所にある艦橋で指揮を執りますが、

いざ海戦が始まると、装甲板の無い艦橋は危険なので、

下部の装甲司令塔に指揮官たちは入り、そこから指揮を執るのです。

そこは厚さ50センチの鋼板に覆われて安全なのですが、

細くて狭いのぞき窓から周囲を見渡すので、指揮を執りにくいという欠点があります。

日露戦争の最終決着、日本海海戦では、

東郷平八郎司令長官は、そういった装甲司令塔の欠点を嫌がり、

部下たちが「長官、司令塔へ行きましょう」という助言に反して、

露天艦橋(吹き曝しの丸裸状態)に立ち続け、世紀の大海戦の指揮を執ったのです。

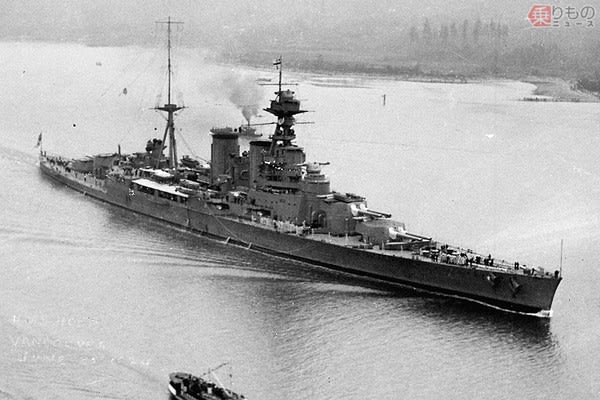

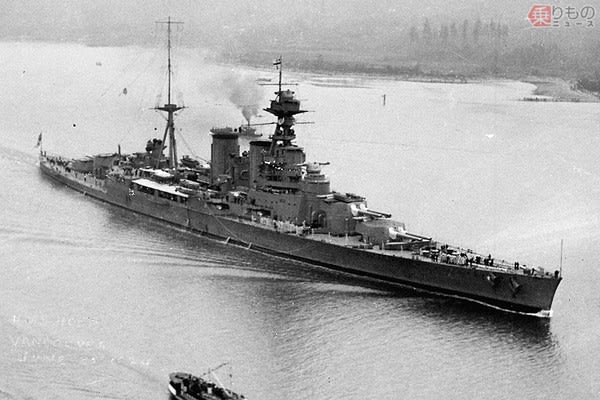

有名な、戦艦ビスマルク追撃戦では、

ドイツ戦艦ビスマルクと、イギリス戦艦プリンス・オブ・ウェールズ、

それと巡洋戦艦フッドとの1対2の海戦が勃発しました。

ここで(巡洋戦艦)という艦種が登場します。

これはイギリスのフィッシャー提督が提唱した「速度は最大の防御なり」から造られた艦種です。

最高のスピードを出す為には最高出力のエンジンを積まなければなりません。

そのエンジンは高価格であり、広いスペースを必要とします。

そのスペースを確保する為に、防御板を薄くして重量を浮かせたのです。

それが失敗であった事は歴史が証明する事になりました。

第一次世界大戦最大の海戦、ジュットランド海戦で、イギリスの提督ビーティーが、

「私らの艦はどこかがおかしい」と言わせた原因が、巡洋戦艦の防御力の弱さでした。

イギリスの巡洋戦艦はドイツ艦からの攻撃に、簡単に撃沈されていったのです。

そして巡洋戦艦フッド。

彼女もビスマルクからの攻撃に、たった1発の主砲弾命中により薄い防御板を撃ち抜かれ、

火薬庫が大爆発を起こし、轟沈してしまいました。

フッド無き後、残された戦艦、プリンス・オブ・ウェールズですが、

彼女の艦橋に装甲司令塔はありませんでした。

そこにビスマルクの主砲弾が命中し、艦長以外の殆どが死傷し、

まともな指揮が出来なくなってしまいました。

重傷を負って逃げ去るプリンス・オブ・ウェールズをビスマルクは追いませんでした。

これが第二次大戦中、最も惜しかった点だと断定する専門家もいます。

もし追撃していれば、彼女は生き残れなかった筈です。

護衛空母という第二次世界大戦中に新しく出来上がった艦種があります。

設計から新しく造り上げる正規空母と違って、

現存する一般船種(貨物船だったり客船だったり)を改造して造るのですから、

建造費は安く、建造期間も短く、簡単に建造できたのです。

しかし、この防御力を持たない空母(もどき)が、歴史を塗り替える大活躍をしたのです。

いくら防御力が無かろうが、使い方で大活躍をした事には、驚愕です。

軍艦という艦種は(全部ではないですが)防御力を持っています。

それが一般船舶とまるで違っている点なのです。

その為の強力な(兵器)を備えています。

一般船舶とは、戦う事と無縁な船舶全体を言います。

あらゆる貨物船、客船、など広範囲に及びます。

軍艦が大砲、魚雷、ミサイルといった兵器を備えている事は、みんなが知っている事と思います。

かたや軍艦が兵器を備えている以外に、

一般船舶と圧倒的に異なっている点・・それは知らない人が殆どだと思いますが、

軍艦には防御力があるのです。

防御力とは何なんでしょう?

それは装甲板を備えているという事です。

格闘技をやっている人が、そんな事とは無縁の、ただ体格がいいだけの男だったら、

彼をやっつける事など簡単な事です。

しかし、相手がいくら小さい男でも、格闘技を経験している男だったら、

彼を倒すには難儀するでしょう。

一般船舶は装甲板などまるで備えていませんから、

敵からの攻撃(大砲、魚雷、ミサイル)を撃ち込まれると、簡単に沈没してしまいます。

例え20万トンの豪華客船であろうが、たった1本の魚雷で沈没してしまうのです。

しかし、これが軍艦だと装甲板の存在によって、簡単には沈まないのです。

よく言われる例えに、

「現代のミサイル艦と、戦艦大和が戦うとどっちが強いか?」があります。

戦艦大和の主砲弾の到達距離は42キロです。

かたやミサイルの到達距離は、その比ではない遠距離です。

ミサイル艦は、戦艦大和から攻撃される42キロの射程外から大和を攻撃できます。

それは一方的なワンサイドゲームです。

しかし、ミサイルは遠距離を正確に攻撃できる能力はあっても、戦艦大和を撃沈する事は出来ません。

ミサイルの破壊力では戦艦大和の防御板を撃ち抜く事が出来ないからです。

戦艦大和の防御力の凄さは圧倒的でミサイルでは歯が立ちません。

逆に42キロ以内のミサイル艦だったら、簡単に大和に撃沈されてしまいます。

が、それほど近づく前に、ミサイル艦は高速力で逃げてしまいますから、海戦にはなりません。

軍艦の中で最も強い防御力を持つのは戦艦ですが、

逆に最も低い軍艦に駆逐艦があります。

駆逐艦は日本海軍では(ブリキ艦)と呼んでいましたが、

これはアメリカ海軍も同じ様に(ブリキ艦)と呼んでいたのです。

なにせ、駆逐艦の船体は厚さ数ミリという薄い部分もあり、

拳銃で沈める事ができると言われるほど、軟弱、使い捨ての軍艦だったのです。

日本海軍の「軍艦」の艦首には、菊のご紋章がありますが。

駆逐艦にはこれがありません。

つまり日本海軍は、駆逐艦を正式な軍艦としては認めていなかったのです。

戦艦大和が出現する前に、欧州最強、世界最強と言われたのが、ドイツ戦艦ビスマルクでした。

42000トンのビスマルクは、その39パーセントを防御力にしていました。

16380トンが防御の為に使われているのです。

ドイツ艦は攻撃力より、防御力を重視していましたが、39パーセントという数字はトップです。

世界最大の戦艦・大和の防御力はビスマルクには及ばず、33パーセント。

しかし、65000トンの33パーセントですから21450トンだったのです。

戦艦大和から防御板を取り省いたら、

全長263m、全幅38,9mの船体は43550トンとなってしまうのです。

この防御板の厚みは、船体の真横で41センチという分厚い物でした。

また大和の、世界最大の18インチ(46センチ)主砲の前面の防御板の厚みは、

65センチもありました。

この砲塔1基で3000トン、一般的な駆逐艦(2000トン)の、

1,5倍の重さがあるのですから、物凄いものですね。

また大和には鐘楼(最も高い塔の部分)の下の方には、装甲司令塔があります。

普段はもっと高所にある艦橋で指揮を執りますが、

いざ海戦が始まると、装甲板の無い艦橋は危険なので、

下部の装甲司令塔に指揮官たちは入り、そこから指揮を執るのです。

そこは厚さ50センチの鋼板に覆われて安全なのですが、

細くて狭いのぞき窓から周囲を見渡すので、指揮を執りにくいという欠点があります。

日露戦争の最終決着、日本海海戦では、

東郷平八郎司令長官は、そういった装甲司令塔の欠点を嫌がり、

部下たちが「長官、司令塔へ行きましょう」という助言に反して、

露天艦橋(吹き曝しの丸裸状態)に立ち続け、世紀の大海戦の指揮を執ったのです。

有名な、戦艦ビスマルク追撃戦では、

ドイツ戦艦ビスマルクと、イギリス戦艦プリンス・オブ・ウェールズ、

それと巡洋戦艦フッドとの1対2の海戦が勃発しました。

ここで(巡洋戦艦)という艦種が登場します。

これはイギリスのフィッシャー提督が提唱した「速度は最大の防御なり」から造られた艦種です。

最高のスピードを出す為には最高出力のエンジンを積まなければなりません。

そのエンジンは高価格であり、広いスペースを必要とします。

そのスペースを確保する為に、防御板を薄くして重量を浮かせたのです。

それが失敗であった事は歴史が証明する事になりました。

第一次世界大戦最大の海戦、ジュットランド海戦で、イギリスの提督ビーティーが、

「私らの艦はどこかがおかしい」と言わせた原因が、巡洋戦艦の防御力の弱さでした。

イギリスの巡洋戦艦はドイツ艦からの攻撃に、簡単に撃沈されていったのです。

そして巡洋戦艦フッド。

彼女もビスマルクからの攻撃に、たった1発の主砲弾命中により薄い防御板を撃ち抜かれ、

火薬庫が大爆発を起こし、轟沈してしまいました。

フッド無き後、残された戦艦、プリンス・オブ・ウェールズですが、

彼女の艦橋に装甲司令塔はありませんでした。

そこにビスマルクの主砲弾が命中し、艦長以外の殆どが死傷し、

まともな指揮が出来なくなってしまいました。

重傷を負って逃げ去るプリンス・オブ・ウェールズをビスマルクは追いませんでした。

これが第二次大戦中、最も惜しかった点だと断定する専門家もいます。

もし追撃していれば、彼女は生き残れなかった筈です。

護衛空母という第二次世界大戦中に新しく出来上がった艦種があります。

設計から新しく造り上げる正規空母と違って、

現存する一般船種(貨物船だったり客船だったり)を改造して造るのですから、

建造費は安く、建造期間も短く、簡単に建造できたのです。

しかし、この防御力を持たない空母(もどき)が、歴史を塗り替える大活躍をしたのです。

いくら防御力が無かろうが、使い方で大活躍をした事には、驚愕です。

軍艦という艦種は(全部ではないですが)防御力を持っています。

それが一般船舶とまるで違っている点なのです。