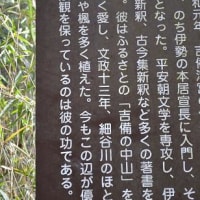

蕃山先生の

老の身の 見んことかたき ふるさとに

春まちえてや かへる雁かね

の歌を見てきたのですが、この歌の本歌取りとしてあげられると思うものに、一般には、ほとんど知る人はないと思われるのですが、大内政弘という山口を中心として勢力を誇っていた中国地方最大の室町期の守護大名の詠んだ歌があります。

応仁元年(1467年)将軍義政の後目相続の為のいざこざで、11年の長きに渡り争いが続き 、京都の町は焦土と化した、所謂、応仁の乱が起こります。 当時の京都にいた多くの室町文化を支えていた文化人が、争いを避けるために、山口を始め各地の地方都市に、有力な大名を頼って下野しています。雪舟などが頼ったパトロンが、この大内政弘だったのです。その援助を受けて雪舟は中国へ渡り、帰国後は、生まれ故郷、備中赤浜へは帰らず、山口で生涯を終えています。

まあ、そんな大内政弘は、自身守護大名としても、また、武人としても超一級の人であったのですが、同時に、相当な教養を適えた非常に高い文化人でもあったのです。山口市に残る多くの文化遺産がこの政弘侯によると言われています。

室町期には、それまでにはなかった全く新しい日本文化を象徴するような俳諧という和歌から独立した世界で最も短い5・7・5の詩の形式が生まれますが、この和歌と俳諧を分ける分岐点ともなるような画期的な連歌としての歌集「新撰菟玖波集」があります。その作者の一人として大内政弘もその名を留めています。

彼の歌として

“かへらはさくら 恨みやもせん

ふるさとと 都をおもえ 春の雁”

というのが見えますが、この下の句が政弘侯の一句です。

この意味は“ようやく春が来て桜が咲こうとしています。それを見ずにあなたは帰られるのですか。桜が恨らむじゃありませんか”

という句を受けて、政弘侯が

“花を見ずに帰って行かれる雁たちよ、いまいるこの都を故郷と思って、せめて桜が咲いてからでもいいのですから、それまでは、どうぞ、ここにと止まっていてください。そんなに急がないで帰らなくてもいいでしょう。今、私もその故郷に帰りたいのは山々なのですが、どうしても帰れません。この私一緒に都の春を楽しんではもわえませんか、どうか私の気持ちを察してくださいね。春の雁よ”

と、まあこんな気持ちを詠みこんだ秀歌ではないかと思います。

当時、政弘侯は、この戦いの後始末のため、春の京都に留まっていなくてはならないのです。どうしても京都に居なくてはならない役目がありました。故郷の春を、そうです。懐かしい山口の桜を見たくて仕方がありません。でも、今は、「帰りたくても帰れない」と歌っ歌手がいましたが、どうしても帰ることはかないません。そんなやるせない気持ちを詠みこんだのです。

環境に違いはあるのですが、こんな政弘侯の思いと全く同じだったのが、元禄元年の春の蕃山先生の思いだったのです。そこで、政弘侯のその歌を本歌取りとして、蕃山先生が作ったのがこの歌です。

もう一度、声に出して蕃山先生の歌を呼んでみてください。

老の身の 見んことかたき ふるさとに

春をまちえてや かへる雁かね

なお、この大内政弘の人となりを、私は高校時代頃からだったと思いますが、何時も尊敬の念を持って特別視していました。特に、雪舟が、我が町吉備津のすぐ隣に生まれていますから余計にそんな気持ちになったのだろうとは思います。それでというわけではないのですが、長男が誕生した時に、真っ先に、この政弘という文字が浮かび上がり、そのままほかの名前は考えることなく命名しました。

その我が長男「政弘」が、こんな私の思いを知ってか知らでか、明日、しばらくぶりに帰ると連絡ははいてきました。

老の身の 見んことかたき ふるさとに

春まちえてや かへる雁かね

の歌を見てきたのですが、この歌の本歌取りとしてあげられると思うものに、一般には、ほとんど知る人はないと思われるのですが、大内政弘という山口を中心として勢力を誇っていた中国地方最大の室町期の守護大名の詠んだ歌があります。

応仁元年(1467年)将軍義政の後目相続の為のいざこざで、11年の長きに渡り争いが続き 、京都の町は焦土と化した、所謂、応仁の乱が起こります。 当時の京都にいた多くの室町文化を支えていた文化人が、争いを避けるために、山口を始め各地の地方都市に、有力な大名を頼って下野しています。雪舟などが頼ったパトロンが、この大内政弘だったのです。その援助を受けて雪舟は中国へ渡り、帰国後は、生まれ故郷、備中赤浜へは帰らず、山口で生涯を終えています。

まあ、そんな大内政弘は、自身守護大名としても、また、武人としても超一級の人であったのですが、同時に、相当な教養を適えた非常に高い文化人でもあったのです。山口市に残る多くの文化遺産がこの政弘侯によると言われています。

室町期には、それまでにはなかった全く新しい日本文化を象徴するような俳諧という和歌から独立した世界で最も短い5・7・5の詩の形式が生まれますが、この和歌と俳諧を分ける分岐点ともなるような画期的な連歌としての歌集「新撰菟玖波集」があります。その作者の一人として大内政弘もその名を留めています。

彼の歌として

“かへらはさくら 恨みやもせん

ふるさとと 都をおもえ 春の雁”

というのが見えますが、この下の句が政弘侯の一句です。

この意味は“ようやく春が来て桜が咲こうとしています。それを見ずにあなたは帰られるのですか。桜が恨らむじゃありませんか”

という句を受けて、政弘侯が

“花を見ずに帰って行かれる雁たちよ、いまいるこの都を故郷と思って、せめて桜が咲いてからでもいいのですから、それまでは、どうぞ、ここにと止まっていてください。そんなに急がないで帰らなくてもいいでしょう。今、私もその故郷に帰りたいのは山々なのですが、どうしても帰れません。この私一緒に都の春を楽しんではもわえませんか、どうか私の気持ちを察してくださいね。春の雁よ”

と、まあこんな気持ちを詠みこんだ秀歌ではないかと思います。

当時、政弘侯は、この戦いの後始末のため、春の京都に留まっていなくてはならないのです。どうしても京都に居なくてはならない役目がありました。故郷の春を、そうです。懐かしい山口の桜を見たくて仕方がありません。でも、今は、「帰りたくても帰れない」と歌っ歌手がいましたが、どうしても帰ることはかないません。そんなやるせない気持ちを詠みこんだのです。

環境に違いはあるのですが、こんな政弘侯の思いと全く同じだったのが、元禄元年の春の蕃山先生の思いだったのです。そこで、政弘侯のその歌を本歌取りとして、蕃山先生が作ったのがこの歌です。

もう一度、声に出して蕃山先生の歌を呼んでみてください。

老の身の 見んことかたき ふるさとに

春をまちえてや かへる雁かね

なお、この大内政弘の人となりを、私は高校時代頃からだったと思いますが、何時も尊敬の念を持って特別視していました。特に、雪舟が、我が町吉備津のすぐ隣に生まれていますから余計にそんな気持ちになったのだろうとは思います。それでというわけではないのですが、長男が誕生した時に、真っ先に、この政弘という文字が浮かび上がり、そのままほかの名前は考えることなく命名しました。

その我が長男「政弘」が、こんな私の思いを知ってか知らでか、明日、しばらくぶりに帰ると連絡ははいてきました。