坂下延命地蔵堂(さかしたえんめいじぞうどう)

(鼻取地蔵の話)

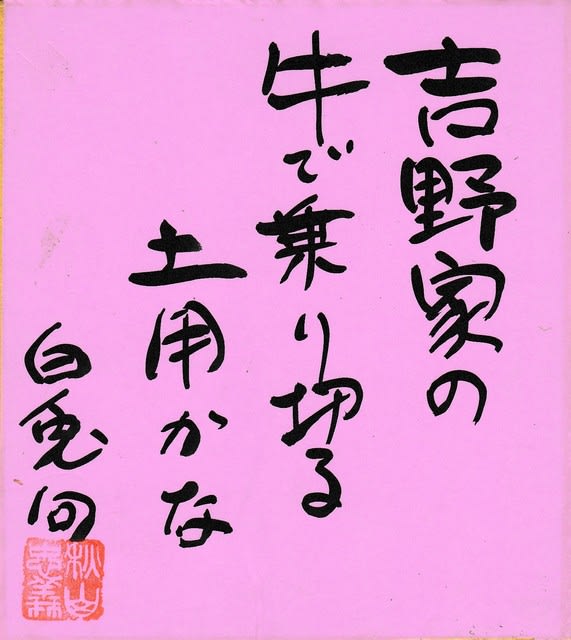

むかしむかし、ずうっとむかしのこと。ある日、一日の仕事をおえて牛をひいて帰ってきたお百姓(ひゃくしょう)さん。どうしたことか急にひいてきた牛が、いくら手綱(たづな)を引いても動かなくなりおお弱り。 「どうしたものか。困ったな」と思案(しあん)していると一人の子供があらわれた。牛の鼻をとって声をかけたかと思うとらくらくと動かした。 喜んだお百姓さん、ちょっと目をはなしたすきに子供の姿を見失ってしまった。どこへ行ったものだろうと、残った足あとをたどりたどりしていくと、地蔵堂の中まで続いてお地蔵さんの前で消えていた。 さてはお地蔵さんの化身(けしん)の子供だったのかとお百姓さんは驚いたりおそれいったりでした。 このことがあってこのお地蔵さんを、牛の鼻を取ってくれたということから「鼻取り地蔵さん」と呼ぶようになったという。 牛の鼻を取ってくれた、お百姓の手助けをしてくれたというので農家の人々の信仰が厚く、願掛(がんか)けのお礼にあげた鎌(かま)がお堂の中の板壁(いたかべ)にたくさんたてかけてある。中には紙で作ったものも木で作ったものもある。 「お地蔵さんはお百姓さんの守り神」と毎年八月の二十三、二十四日の両日盛んなお施餓鬼(せがき)が今も行われている。

(鼻取地蔵の話)

むかしむかし、ずうっとむかしのこと。ある日、一日の仕事をおえて牛をひいて帰ってきたお百姓(ひゃくしょう)さん。どうしたことか急にひいてきた牛が、いくら手綱(たづな)を引いても動かなくなりおお弱り。 「どうしたものか。困ったな」と思案(しあん)していると一人の子供があらわれた。牛の鼻をとって声をかけたかと思うとらくらくと動かした。 喜んだお百姓さん、ちょっと目をはなしたすきに子供の姿を見失ってしまった。どこへ行ったものだろうと、残った足あとをたどりたどりしていくと、地蔵堂の中まで続いてお地蔵さんの前で消えていた。 さてはお地蔵さんの化身(けしん)の子供だったのかとお百姓さんは驚いたりおそれいったりでした。 このことがあってこのお地蔵さんを、牛の鼻を取ってくれたということから「鼻取り地蔵さん」と呼ぶようになったという。 牛の鼻を取ってくれた、お百姓の手助けをしてくれたというので農家の人々の信仰が厚く、願掛(がんか)けのお礼にあげた鎌(かま)がお堂の中の板壁(いたかべ)にたくさんたてかけてある。中には紙で作ったものも木で作ったものもある。 「お地蔵さんはお百姓さんの守り神」と毎年八月の二十三、二十四日の両日盛んなお施餓鬼(せがき)が今も行われている。

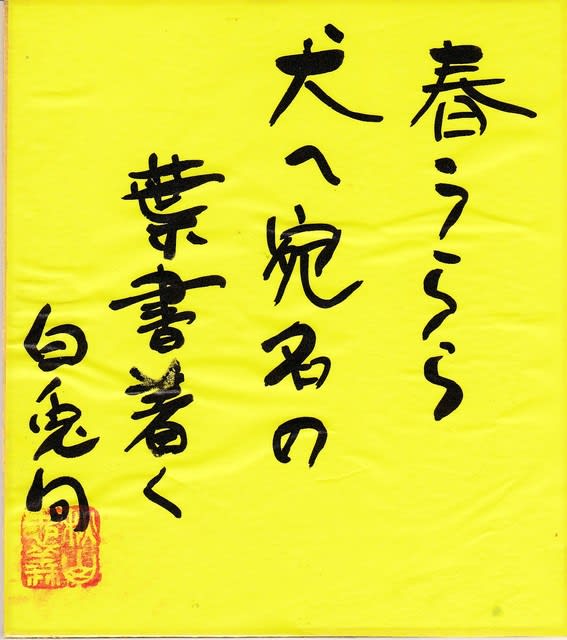

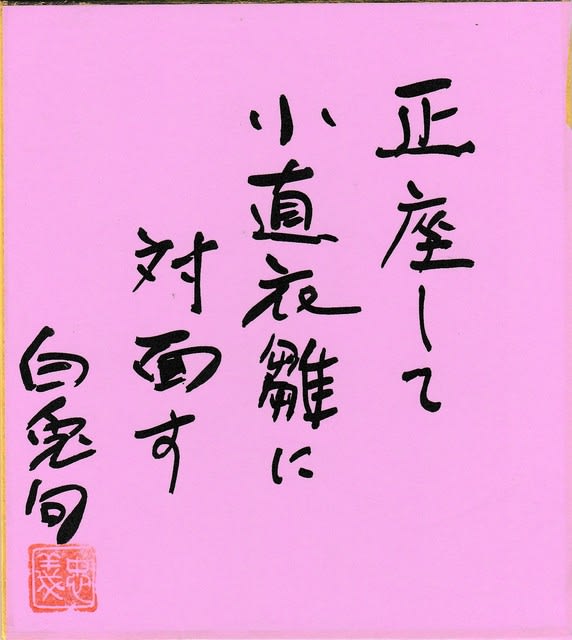

◆正座して小直衣雛に対面す

◆正座して小直衣雛に対面す ◆浜岡や春風ゆるり発電す

◆浜岡や春風ゆるり発電す