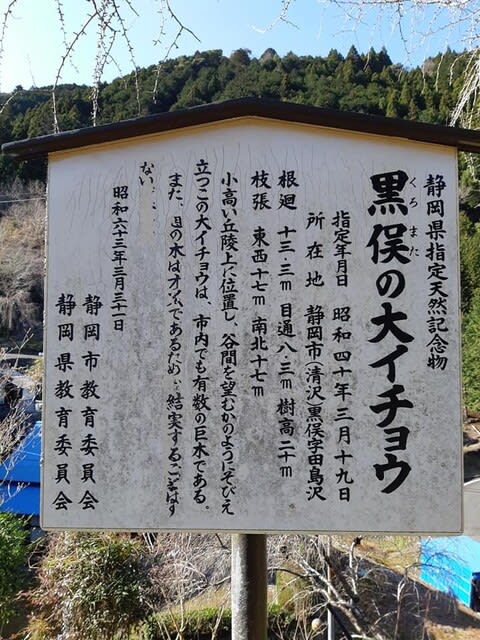

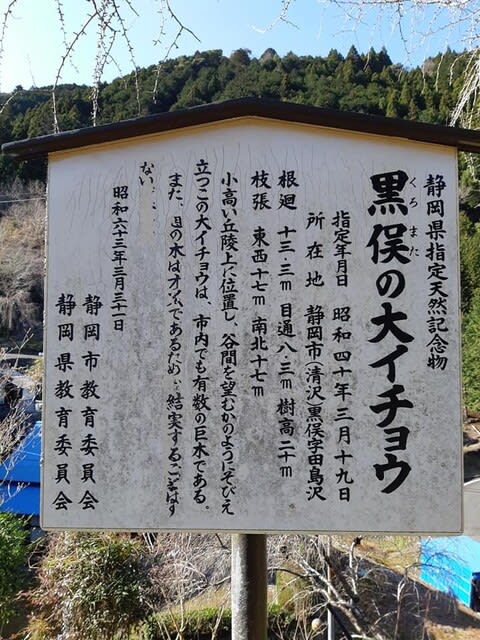

【黒俣の大イチョウ】

静岡市街地から国道362号線を藁科川に沿って千頭方面に向かい、「きよさわ里の駅」を過ぎて少しすると、バス終点の「久能尾(きゅうのお)」というところがあります。尾崎商店とガソリンスタンドが目印です。ここを左に直進し、県道藤枝黒俣線を進みます。黒俣川の谷に沿って清笹峠へ向かう途中の坂野集落にある。

黒俣の大イチョウは、標高320m、茶畑の上の高台に一本だけ立つ大樹で、目通り8.3m、根回り13.30m、樹高20.0m、枝張東西17.0m、南北17.0m。推定樹齢500年。静岡県指定の天然記念物です。県内のイチョウでは屈指の巨木と言われています。

所在地

静岡市葵区黒俣字田島沢2184-2 ・2249

所有者

勝山博文氏、前田りん氏

閑話休題。

久能尾集落の次は、上和田集落で、戸平、中村、坂野、清笹峠と続く。

藁科川流域の谷筋は古来より重要な交通路であった。谷を遡り分水稜線を越える街道は商いの道、戦の道、そして信仰の道として賑わった。藁科川流域の谷は大きく開け、また分水稜線も比較的ゆったりした地形であるため、古代より自ずと交通路が開かれたのだろう。笹間峠で分水稜を越える道、いわゆる「笹間街道」は大井川流域に通じている。この道は東海道の裏街道として、また駿府から秋葉山への参詣道として賑わった。また、洗沢峠で分水稜を越える道は「川根街道」と呼ばれ、木材集積地としてその賑わいは江戸にも勝るといわれた川根地方に通じていた。武田信玄の侵略を受けた今川氏真はこの道を通って掛川城へ落ち延びていった。しかし時代が移り、人と物の流れが変化した今、これらの峠越えの道はすっかりその様相を変えた。

川根街道もまた、道筋を若干変えた上で国道362号線として今に余命を保っているものの、国道とは名ばかりの車も擦違えない狭いところもある道路であり、その重要性は昔と比ぶべくもない。旧川根街道の起点である昼居渡集落最上部の人家の裏手から、古道と思える一本の道が茶畑を突っ切って背後の尾根へ登っている。途中の八伏集落を経て洗沢に至るこの街道を明治の終わりまで毎日何百人という人々が往復したという。しかし、大正2年、蛇塚集落からいきなり谷筋に下りる車馬通行可能な新川根街道が開削されたことにより、峠道としての使命を終えた。この新川根街道が現在の国道362号線である。

旧清沢村の久能尾集落から黒俣川を遡り、上流の中村集落から支尾根を登って峠に達する道はいわば間道である。

この笹間峠は昭和10年代までにぎわった。毎日「持子」と呼ばれる荷運び人夫が数十人単位でこの峠を往復した。笹間からは茶、椎茸、繭が、久能尾からは生活用品が運ばれた。そして駿府方面からの秋葉山参詣の人々もこの峠を川根笹間へ越えた。昭和10年代に、すぐ隣の清笹峠に車馬通行可能な道路が開削されたことによりこの峠道は使命を終えた。

「黒俣の大イチョウ」は、樹齢500年ともいうから笹間街道の盛衰を見てきたのに違いない。

写真撮影は静岡市議・安竹信男氏。

静岡市街地から国道362号線を藁科川に沿って千頭方面に向かい、「きよさわ里の駅」を過ぎて少しすると、バス終点の「久能尾(きゅうのお)」というところがあります。尾崎商店とガソリンスタンドが目印です。ここを左に直進し、県道藤枝黒俣線を進みます。黒俣川の谷に沿って清笹峠へ向かう途中の坂野集落にある。

黒俣の大イチョウは、標高320m、茶畑の上の高台に一本だけ立つ大樹で、目通り8.3m、根回り13.30m、樹高20.0m、枝張東西17.0m、南北17.0m。推定樹齢500年。静岡県指定の天然記念物です。県内のイチョウでは屈指の巨木と言われています。

所在地

静岡市葵区黒俣字田島沢2184-2 ・2249

所有者

勝山博文氏、前田りん氏

閑話休題。

久能尾集落の次は、上和田集落で、戸平、中村、坂野、清笹峠と続く。

藁科川流域の谷筋は古来より重要な交通路であった。谷を遡り分水稜線を越える街道は商いの道、戦の道、そして信仰の道として賑わった。藁科川流域の谷は大きく開け、また分水稜線も比較的ゆったりした地形であるため、古代より自ずと交通路が開かれたのだろう。笹間峠で分水稜を越える道、いわゆる「笹間街道」は大井川流域に通じている。この道は東海道の裏街道として、また駿府から秋葉山への参詣道として賑わった。また、洗沢峠で分水稜を越える道は「川根街道」と呼ばれ、木材集積地としてその賑わいは江戸にも勝るといわれた川根地方に通じていた。武田信玄の侵略を受けた今川氏真はこの道を通って掛川城へ落ち延びていった。しかし時代が移り、人と物の流れが変化した今、これらの峠越えの道はすっかりその様相を変えた。

川根街道もまた、道筋を若干変えた上で国道362号線として今に余命を保っているものの、国道とは名ばかりの車も擦違えない狭いところもある道路であり、その重要性は昔と比ぶべくもない。旧川根街道の起点である昼居渡集落最上部の人家の裏手から、古道と思える一本の道が茶畑を突っ切って背後の尾根へ登っている。途中の八伏集落を経て洗沢に至るこの街道を明治の終わりまで毎日何百人という人々が往復したという。しかし、大正2年、蛇塚集落からいきなり谷筋に下りる車馬通行可能な新川根街道が開削されたことにより、峠道としての使命を終えた。この新川根街道が現在の国道362号線である。

旧清沢村の久能尾集落から黒俣川を遡り、上流の中村集落から支尾根を登って峠に達する道はいわば間道である。

この笹間峠は昭和10年代までにぎわった。毎日「持子」と呼ばれる荷運び人夫が数十人単位でこの峠を往復した。笹間からは茶、椎茸、繭が、久能尾からは生活用品が運ばれた。そして駿府方面からの秋葉山参詣の人々もこの峠を川根笹間へ越えた。昭和10年代に、すぐ隣の清笹峠に車馬通行可能な道路が開削されたことによりこの峠道は使命を終えた。

「黒俣の大イチョウ」は、樹齢500年ともいうから笹間街道の盛衰を見てきたのに違いない。

写真撮影は静岡市議・安竹信男氏。