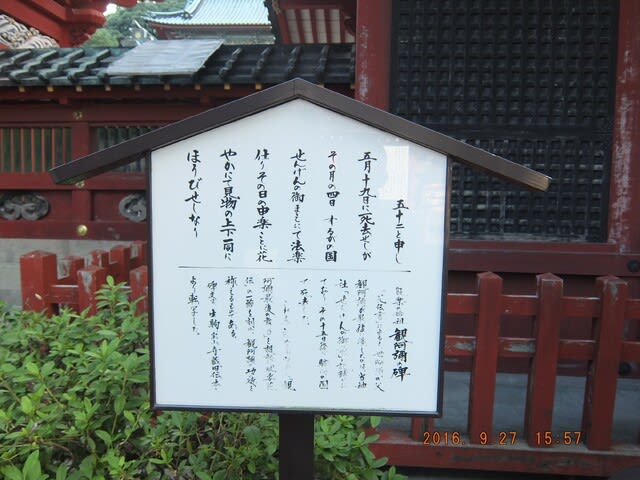

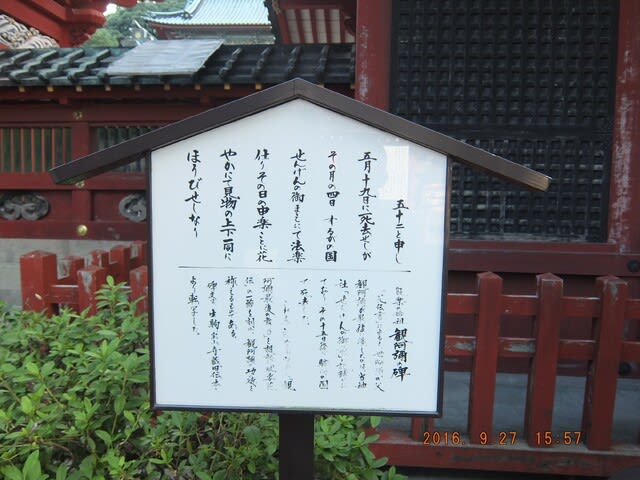

静岡浅間神社(静岡市葵区)の楼門の傍らに「観阿弥の碑」が建てられています。世阿弥の記した『風姿花伝 第一 年来稽古条々』に「亡父にて候ひし者は、五十二と申しし五月十九日に死去せしが、その月の四日の日、駿河の国浅間の御前にて法楽仕る。その日の申楽ことに花やかにて、見物の上下、一同に褒美せしなり。」とあり、浅間神社は観阿弥終焉の地とされています。

観阿弥の息子、世阿弥の『世子六十以後申楽談儀』には、観阿弥の祖父が伊賀の服部氏一族から宇陀の中家に養子にいき、その人が京都の女性と関係して生まれた子が観阿弥の父であるという記述がある。この観阿弥の父は、大和の山田猿楽の一座に養子にいき、観阿弥の母は同じく大和猿楽の一座、外山の座の出身であるという。なおこの記述によると、観阿弥の長兄は宝生大夫、次兄は生市とあり、いずれも大和猿楽に関係していたと思われる。

また曾孫に当たる観世小次郎信光の肖像に書かれた讃には、伊賀の服部氏一族の武士であった観阿弥の父が、あるとき春日神社より「子を楽人として神に仕えさせよ」との神託を受け、三男である観阿弥に結崎氏を名乗らせ春日神社に捧げた、という伝説的なエピソードが記されている。

一方、1962年(昭和37年)三重県上野市(現・伊賀市)の旧家から発見された上嶋家文書(江戸時代末期の写本)によると、伊賀・服部氏族の上嶋元成の三男が観阿弥で、その母は楠木正成の姉妹であるという。この記載に従えば、観阿弥は正成の甥ということになる。後に発見された播州の永富家文書を傍証に、この記載を真とする意見もあり、1975年に永富家子孫によって、伊賀市に観阿弥の妻(世阿弥の母)の彫像が立てられた。しかしこの文書の信憑性を巡っては議論が分かれており、この説は研究者の間では広く受け入れられているとは言い難い。

当地、静岡には秦氏の末裔が多く住んでいたということが地名などからも解る。つまり、麻機、服織、賎機などである。服部の読みは、はっとり、はとり、はとりべ、ふくべ、ふくい、はった・・などであり織物に由来することは紛れもない。

服部といえば著名なのは伊賀の服部氏である。伊賀服部氏に関連した史料・「伊乱記」(菊岡如玄)には「服部一族 呉服部、漢服部の二流あり、皆酒の君の末流なり」、「服部には秦漢の二流があり…中略…服部の元祖は酒ノ君なり」などと書かれている。

服部の一族である呉服部と漢服部の元祖(家系の最初の人)は酒の君(秦酒君)であるとはっきり書かれています。大酒神社の由緒「弓月王の孫酒公は、秦氏諸族を率て蚕を養い、呉服漢織に依って絹綾錦の類を夥しく織出し朝廷に奉る。」などの記述がある。

大酒神社(おおさけじんじゃ)は、京都府京都市右京区太秦蜂岡町にある神社。式内社で、旧社格は村社。

祭神は次の5柱。

主祭神

• 秦始皇帝

• 弓月王(ゆんずのきみ)

• 秦酒公(はたのさけのきみ)

相殿神

• 兄媛命(えひめのみこと) - 呉服女。

• 弟媛命(おとひめのみこと) - 漢織女。

広隆寺の縁起である『広隆寺来由記』(山城州葛野郡楓野大堰郷広隆寺来由記、明応8年(1499年)成立)では秦の始皇帝の祖神とし、日本に渡来した功満王(秦始皇帝の後裔、秦氏遠祖)が勧請したとする。伝承自体の真偽は明らかでないが、伝承に見えるように古くから太秦一帯を開発した秦氏の氏神であったと推測され、史書に見える秦酒公(はたのさけのきみ)と大酒神を関連づける説もある。創建に関して『広隆寺来由記』では、仲哀天皇(第14代)の時に渡来した功満王(秦始皇帝の後裔、弓月君の父親)が「秦始皇之祖神」を勧請したことに始まるとする。

静岡には静岡市葵区建穂271に建穂神社(たきょうじんじゃ)がある。

当神社の創建時期は不明。当神社については、長く神仏混淆が続き、「建穂寺」抜きには語ることができない。元々、この地区は帰化人秦氏の一団が入植し、特に養蚕や機織に深い関わりがある土地であった。現在、「建穂」の南は「羽鳥(はとり)」という町名になっているが、本来は「服織」で、小中学校や郵便局にはその名が残っている。「類聚国史」(寛平4年(892年)成立)によれば、天平7年(735年)に藤原武智麻呂(不比等の長子で、藤原南家の祖)が私田5町歩を建穂寺馬鳴大明神に寄進したとあり、貞観元年(859年)には建穂馬鳴神社に正五位下が授けられた、という記事があるという。延喜式神名帳(延長5年(927年)成立)では、単に「建穂神社」となっているが、いずれも同じ神社とみられている。

秦氏が信奉したのが「馬鳴明神」とも「馬鳴菩薩」ともいう養蚕機織の神で、そこには神仏を分ける意識はあまり無かっただろうと思われる。「馬鳴(めみょう)菩薩」は、古代(2世紀頃?)インドの仏教僧侶で、説法が巧みであった。カニシカ王が深く帰依し、インド以外への周辺諸国に仏教が広がる契機ともなった。王の命により、飢えさせた馬に対して説法したところ、馬でさえ、餌を食べるのも忘れて説法に聴き入ったといい、馬が法を解したときにあげた声から「馬鳴」と呼ばれたともいう。しかし、これでは養蚕機織との関係が明らかでない。実は、馬と蚕が結びついたのは中国においてであり、詳述はできないが、日本の「オシラ様」のような伝説が中国にあり(「捜神記」など)、中国の俗信として「馬鳴神」は養蚕機織の神となったらしい。仏像としての「馬鳴神(菩薩)」は、二臂または六臂で、桑の木の枝や生糸の束を握り、白馬に乗っている形に作られる。

「吾妻鏡」(1300年頃?成立)の承元4年(1210年)の条に、駿河国建穂寺の鎮守である馬鳴大明神が戦乱を予言したという記事が見え、都にもその名は知られていたようである。

なお、祭神については、「建穂」の「建」の字から「建部」を連想して日本武尊、「穂」の字から保食神とする説などがあった。「建穂」という地名は、いわゆる「2字の好字」で、元はアイヌ語の「トキウ」=葦の生えた湿地、ともいわれ、「建穂」の文字には特別の意味はないようである。現在では、保食神(ウケモチ)を主神とする。

静岡県周智郡森町草ケ谷968。遠州三十三観音霊場 第三十二番札所 曹洞宗鹿苑山香勝寺は、昭和61年7月、住職が白龍頭観音から、《境内に2万株以上の桔梗を植えると、参拝の方々に心身に清らかな気が充満し、安らぎの世界に至る事ができる》とのお告げを受けた事から植栽に励み、今では遠州の小京都森町の香勝寺は日本三大桔梗寺と言われる様になった。現在は、15種類4万5千株、100万本以上の桔梗が咲き、初夏6月中旬より園内は青紫色一色に染まる。

静岡県周智郡森町草ケ谷968。遠州三十三観音霊場 第三十二番札所 曹洞宗鹿苑山香勝寺は、昭和61年7月、住職が白龍頭観音から、《境内に2万株以上の桔梗を植えると、参拝の方々に心身に清らかな気が充満し、安らぎの世界に至る事ができる》とのお告げを受けた事から植栽に励み、今では遠州の小京都森町の香勝寺は日本三大桔梗寺と言われる様になった。現在は、15種類4万5千株、100万本以上の桔梗が咲き、初夏6月中旬より園内は青紫色一色に染まる。