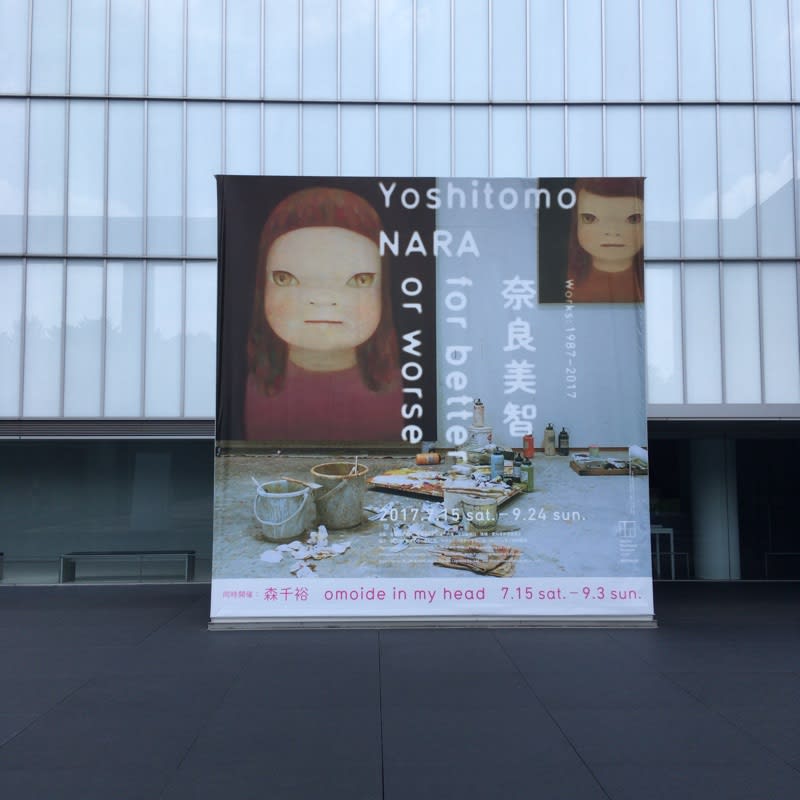

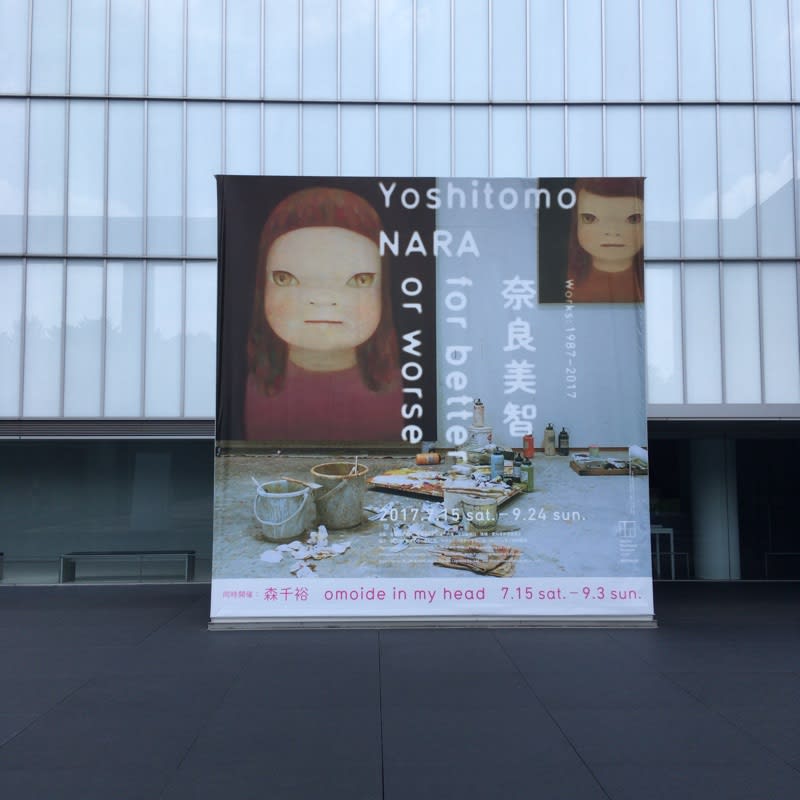

奈良美智「for better or worse」に行ってきました。

豊田市美術館は今回が初めて。

奈良さんは愛知県立芸術大学に通っていた縁もあって名古屋での展示というのはしっくりきました。

巡回なしなので今回絶対に行かねばと会期始まって早々に行ってきたのです。

最近はブログを更新する機会も減ってしまって上手く書けてるかどうか怪しいところですが、これは書きたい書かねばという衝動でキーを叩いております。

毎度ですが気になったところのみ独断で書いてみようと思います。

まず、会場に足を踏み入れると音楽が流れてる。

左手に奈良さんの部屋に飾られているんであろうお気に入りの書籍とフィギュアなどのグッズ、間には奈良さん自作の陶器も。

右手には巨大なパネル、、、ではなくおびただしい数のレコードジャケット。なんと300枚以上もある。

奈良さんの感性に影響を与えてきたであろう環境に踏み込んで圧倒される。

点数が多くて全て追いきれない。知ってるのもあるけれど知らないもののほうが多くて頭がついていけなくなる。でも不思議と流れてる音楽が心を静かな気持ちに落ち着けてくれて、心の熱は一定の温度でどくどくと脈うっている。

さあ、準備万端だ。

部屋の奥に至ってようやく作品が現れた。2003年のドローイング小品11枚組。そして、もう一点、1987年の作品「Untitled (after overpainting)」。

ちょうど30年前。奈良さんが愛知を離れる年に描かれた作品。

今の作風からは何段階か違ってて一見すると別の作家みたいに見えてしまうかもしれない。

でも丁寧に順を追って見ていくとだんだんと変化して現在へ至るのがよくわかる。

さてもとに戻って次の部屋へ。

こちらには4点。

1988年〜1990年の作品だからかなり初期のものだ。

「花をあげよう」

人魚かつ天使がおんなのこに花を差し出してる。おんなのこはナイフをむける。人魚かつ天使は引きつった表情。

見ててすごくしんどくなる。色や絵のトーンがまるで深刻ではないからなおのこと辛い。

だからしっかりと心に焼き付いてたり。

「Walk on 1」

図版だけで実物を見たかった作品。

1993年。一番馴染みのある作風への萌芽。

植物の葉っぱ?つる?ラッパみたいなフォルムを傘みたくして持ってる。体型と目のフォルムが同じ部屋の他の作品とまるで違ってる。

そして、次の部屋へ。

いたー!!!

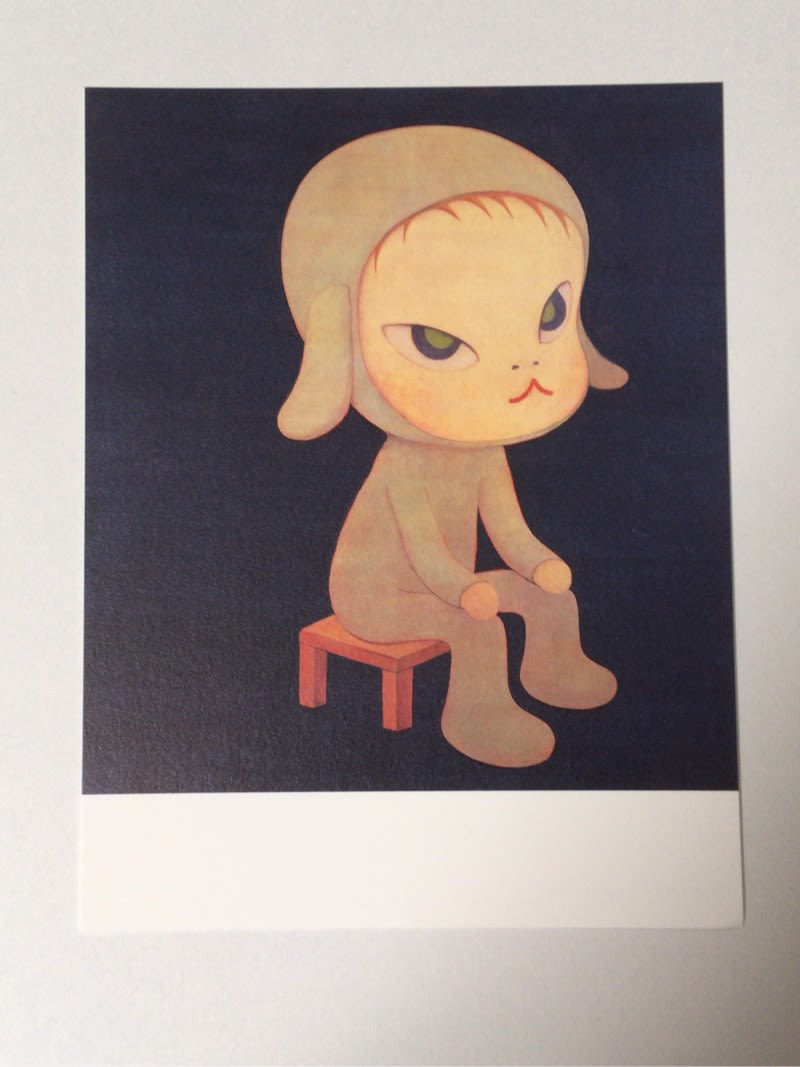

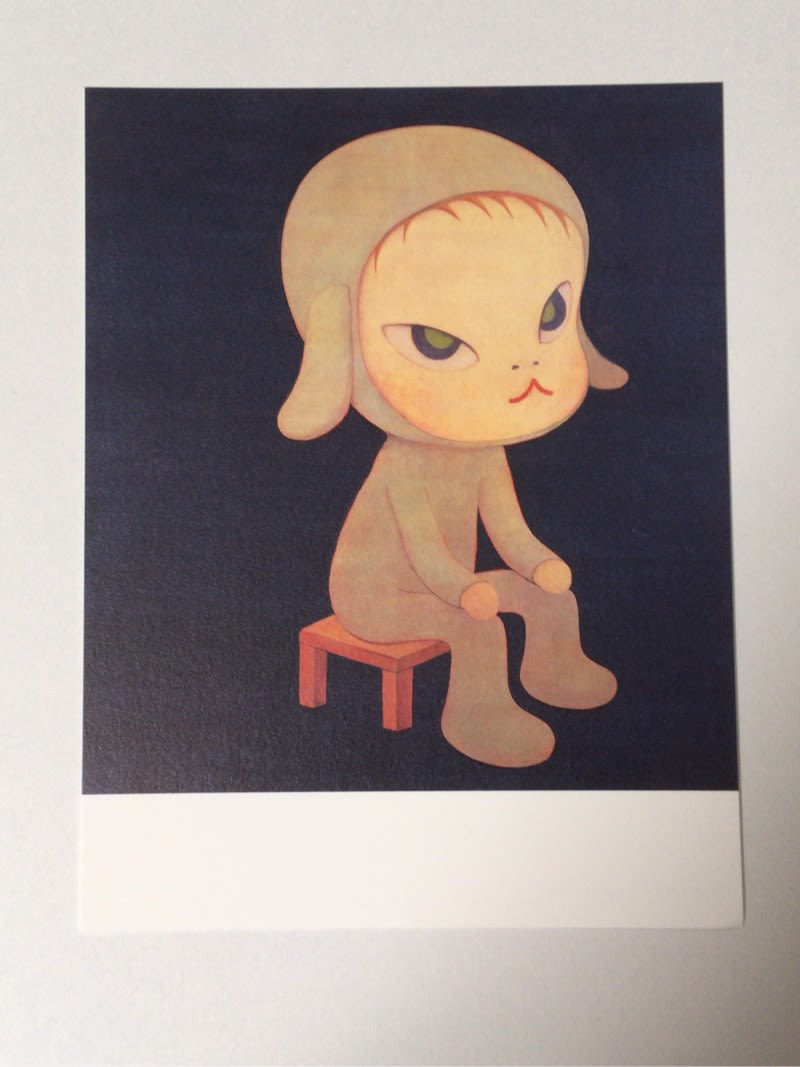

「Sleepless Night (Sitting)」

一番会いたかった絵。

シンプルの到達点。

でも腰掛けてる椅子はちゃんと描かれてたり。

黒の背景のバランスもすごく好き。

しゃがんで低い位置でじっくりと味わってきました。

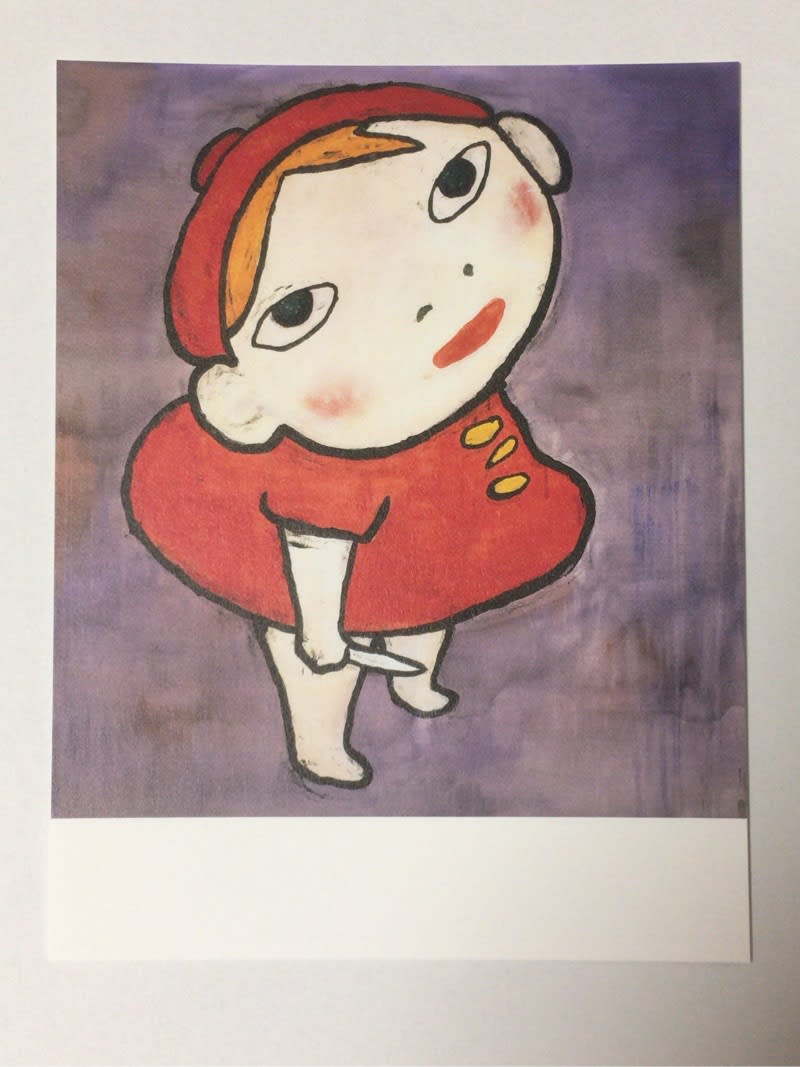

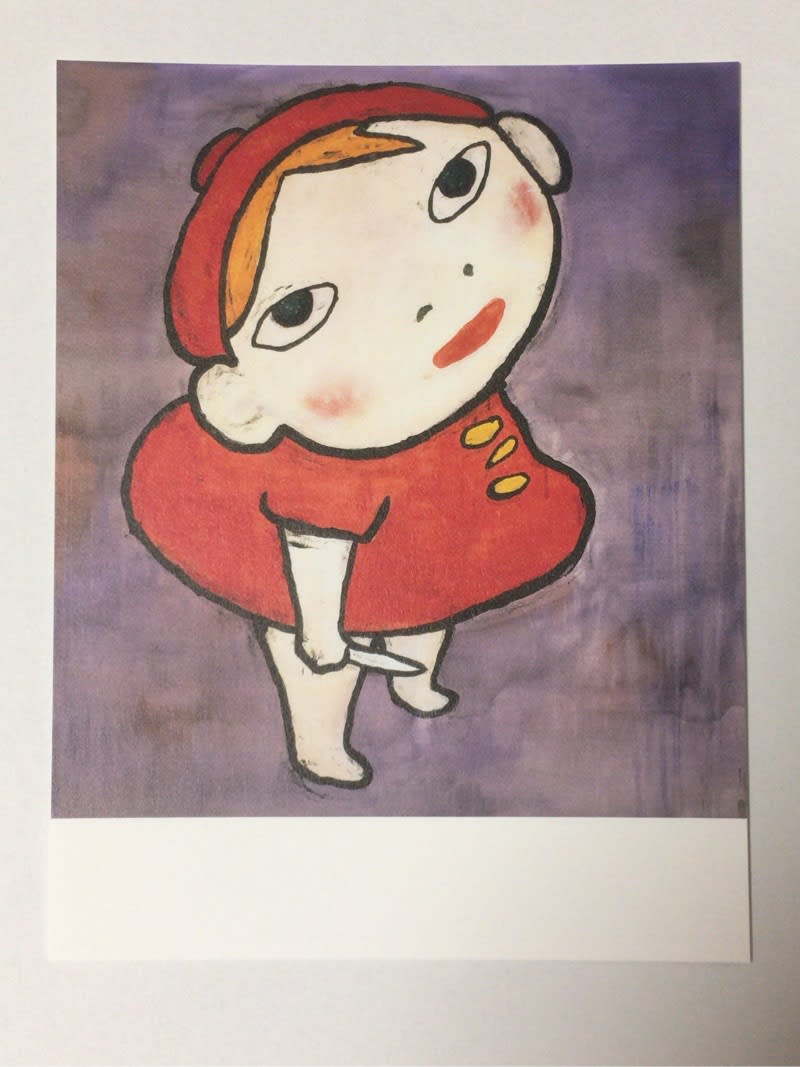

「The Girl with the Knife in Her Hand」

この表情に釘付け。悪気のない素の子供の感じ。

背景の不安定な塗りの紫の不穏。

あと見上げたのを上からっていう構図は少ないかなあと。

この部屋には東京国立近代美術館所属の「Harmless Kitty」も。

5年前の個展「きみやぼくにちょっとにている」で登場したラグが展示室の中央にあって座ってゆっくり眺めてきました。

そして、また次の部屋へ。

うわー!

壁が施工途中みたいな状態。この部屋の中のある部分はタイトルと制作年が奈良さんの手書きの書きなぐり。

いいなあ、もうこういうの好きだわ。

リストの番号25〜71までと結構なボリューム。

大きなサイズのドローイングが7点あってこれはどれも見応えあり。

5年前の横浜美術館で見たのが多かったけど、2点は初めて見るものでどちらもよかったです。

鉛筆のみの描きこみだけども線が多くかなり込み入った描写。

奈良さんて少ない線の印象があるのだけどもこういうドローイングの生っぽい描写も激しくてよいです。ただただ目で追いかける楽しさよ。

「Do Not Disturb!」

わー!このポスターは部屋に飾ってるので原画を見られて感無量!

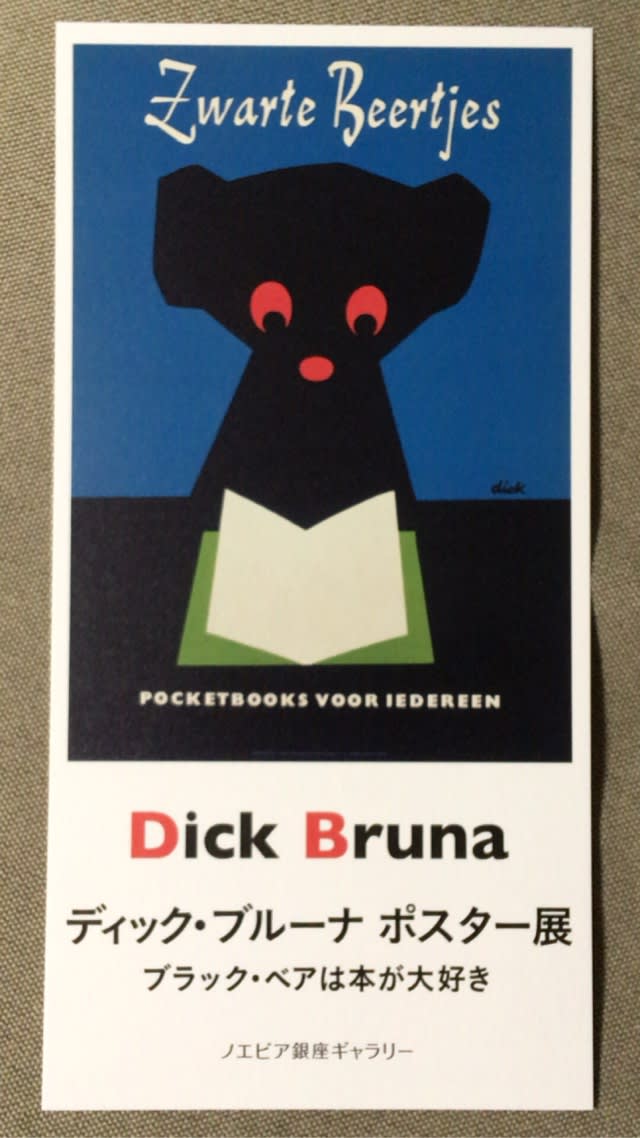

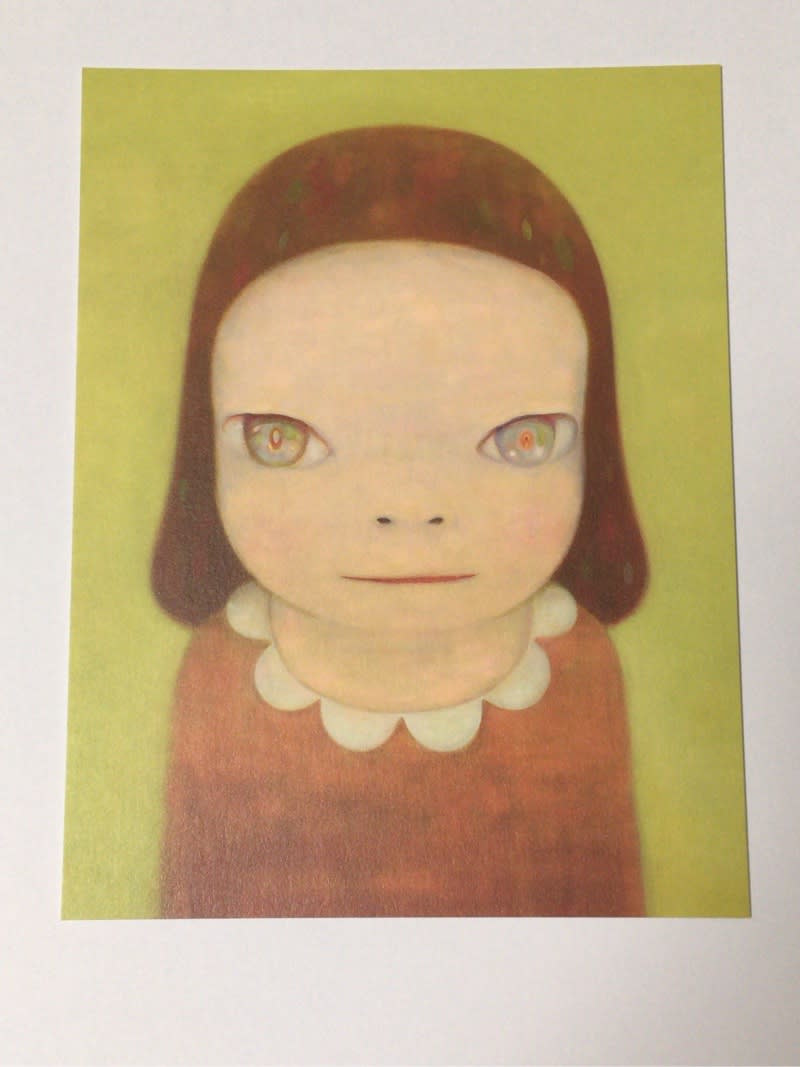

↓こちらが我が家の壁のポスターです。

わんこが勉強してるのがかわいい。

今はなき代々木八幡のラムフロムで買ったもの。一番最初に入手した奈良さんのポスターなのです。

「Daydreamer」

部屋の中央にもうひとつ区切られた部屋があってこの作品1点のみがかかってました。

サイズがでかく額装されていることでガラスに反射して全体を一度に見ることができない。

近づいたり遠ざかったり何度となくアプローチを変えてみました。

すごくうっとりとした満足気な表情が安らぎます。

そして次へ。

いたー!

「ハートに火をつけて」

昨年の村上隆コレクション展で見ていたもののこんな短いスパンでまた見られるとは。

展示室の暗がりにライトがあたって浮かびあがっているその姿。

よくもこんなにでっかい木彫を作られたなあと。

しかも絵画のイメージとちゃんと地続きになっている。

頭の髪の部分は木肌のざくざく感をあえて残してる。服は絵画でおなじみの綿布を貼り付けてある。

差し出した右手の先に灯る火は初期作品の頃からのモチーフを踏襲してる。

瞼の表情が絶妙。この瞳はどこを見てるんだろうとじっくり考えつつ愉しむ。

リストをみると個人蔵となっててそういうところ、好きなんですよ村上さん!

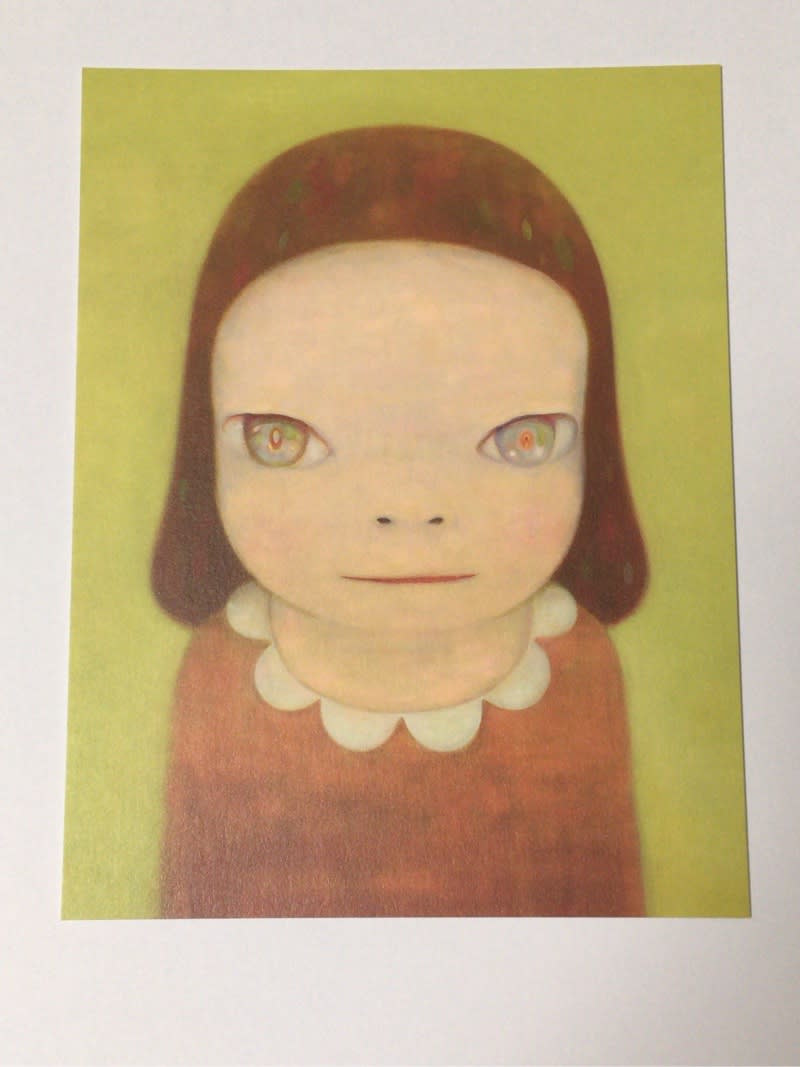

「M.I.A」

2016年の作品。

近作で多くみられる正面からの女性の肖像。

目がしっかりと描かれているのに対して身体のラインがぼんやりと描かれているのが気になりました。

今回、展示されている他の近作と比較したのですがそういう描きかただなあと感じたのはこれだけでした。

ここまでが1階の展示。

さあ階段を上がって2階へ。

入り口でチケットを見せて中へ。

でっかいお月さま、お久しぶり。

「Voyage of the Moon (Resting Moon) / Voyage of the Moon」

奈良美智+graf

11年前、金沢の21世紀美術館で見て以来。

人の入れる小屋でその上にでっかい月のかお。

注意事項を読んで、荷物と帽子を台に置いて中へ入りました。

混雑していると整理券を発行するようですが平日でこの日は少し並んで中に入れました。

小屋の入り口はしゃがんで入るのだけど奥が広くなるような作りで外から見ると屋根がカーブしてる。

中にはもちろん音楽が流れててなんだか懐かしい感じがする。

奈良さんのドローイングとお気に入りなのであろう小物たちと。あと、床に飲み終えたビールの缶を潰したのと。

あと気になったのが今年2017年の作品2点。

「HOME」と「FROM THE BOMB SHELTER」。

モノトーンに近くて線画みたいなペインティング。

「HOME」は女の子が猫を抱いてるのだけど、奈良さんの描くおんなのこのイメージとはずいぶんと違う。これはとてもびっくりした。ゆるいのだけどちゃんも必要最小の表現にとどめててずっと見ていたくなる。なんだろう、この安堵感は?

暗がりの中、ちょっと照明がきつくて、これは別のところでもう一度みたいなと思いました。

今度は階段を上がって3階へ。

ちょうど、Voyage of the Moonが上から見えるのでみんな階段で立ち止まって見ていました。

そして、次の部屋には。

「Fountain of Life」

瞬間、涙が出そうになる。

連なる子供の頭部。目から涙が流れてく。

止まらない。ずっと我慢しないで、ずっと流れてく。

涙は実際の水を汲み上げて流してる。

部屋の壁はスカイブルー。

天井は自然光が差し込んでて天候によっては照明も使うよう。

ここに来て、見れて、本当によかった。

さて、部屋を出て少し通路を歩きます。

「Missing in Action」

これもずっと実物を見たかった絵のひとつ。

昇華したスタイル。

顔、目、身体、手と足の独特のフォルムとバランス。

だんだんこの表情と向き合っててふと写楽の大首絵を思い出した。

なるほどだからずっとこのスタイルで描き続けることは出来ないのだなあとひとり妙に納得。

「Hula Hula Dancing」

初見。

手がすんごく気になって何度も何度も眺めてしまった。

タイトルのとおりふらふらと腕を泳がせてるのだけどなんかもう手の先がデフォルメしたタコの足みたいでなんか異様なのですよ。

さて、この作品、どこが持ってるんだろうとリストをみるとなんと角川文化振興財団の所蔵。

ということはまた見せて頂ける機会があるとよいなあと。

そして、次の部屋へ。

あっ!

部屋の手前、右手に星型の窓が。

Voyage of the Moonの展示室から見えてたのはここでした。

窓の下にはベンチが。うーん、ここはすわるところだしな、なんて思ってたら美術館のスタッフが声をかけてくれました。

土足で上がって見てよいとのこと。

というわけで上がって、Voyage of the Moonを見下ろしてみました。こういう見物はいくつになっても楽しいものですね。

ここからは比較的新しい作品たち。

横浜美術館の「春少女」も来てました。

ガツーン。やられました。

「No Means No」

ついに見ることができました。

絵の下にはbloodthirsty butchersのステッカーの貼られたギターケース。

絵の中のひとは歯を食いしばってくやしそう。

その目は髪に隠れてしまって見えないけれどきっと涙で濡れてるのだろう。

紫で描かれた髪の描写に驚く。筆をうねうねとくねらせている。

奈良さんがこういう描き方したのはあまり記憶にない。

解決のない、行き場のない想い。そんな感じがしたのです。

bloodthirsty butchersの吉村秀樹さんが急逝されたのは2013年のこと。

奈良さんがbloodthirsty butchersが好きで2005年のAtoZの記念ライブで初めてその演奏を聴いた。

その後もアルバムを買ったり幸いライブも一回だけだったが行くことが出来た。

でも、もう生で聴くことが叶わない。自分くらいの距離感ですらかなりショックだったからもっと長くもっと近いひとであればその気持ちは測れない。

そんなことをふと思った。

「Miss Margaret」

2016年の作品。

目の描写に注目しました。

以前にもスペイシーな目の描きこみはあったものの描き方がまた変わってきている。

なんとなく色の重なりやなんかにモネの睡蓮がふと浮かんだ。

なんていうんだろう?ちょっと超越してしまった感じである種の凄みを感じた。

同じスペースにあった「Midnight Truth」も同じ質の格を見たような気がしました

ととてもざっくりですが、自分の気になったポイントだけで書いてみました。

過去の作品は個人蔵のものも多くてそうするとなかなかに借りてくるのが難しくなるということもあり、100点もの作品が集う機会はそうそうないことかと。

実際、この豊田市美術館のみで巡回なしということもあるので奈良ファンは必見です!

9/24まで。

<奈良美智 関連記事>

・

奈良美智「君や 僕に ちょっと似ている」(青森県立美術館)

・

奈良美智「青い森の ちいさな ちいさな おうち」(十和田市現代美術館)

・

奈良美智:君や 僕に ちょっと似ている(横浜美術館)

・

奈良美智版画展(8/ ART GALLERY/ Tomio Koyama Gallery)

・

2012年度第二期MOTコレクション 奈良美智 寄託作品(東京都現代美術館)

・

「奈良美智:君や 僕に ちょっと似ている」まであと二ヶ月!

・

まさかのところで奈良さんポスター

・

CAFE in Mito 2011 かかわりの色いろ(水戸芸術館現代美術ギャラリー)

・

Nara STAMPシリーズ 登場!

・

荒吐×奈良美智 Tシャツ

・

禅居庵×FOIL「明日はわからへん。」奈良美智スライドショー

・

[東日本大震災被災地復興支援]奈良美智チャリティー大判カードセット

・

あれれ?版画な奈良美智ポスター

・

奈良さんのチャリティーフリーマーケットに行ってきました!

・

高橋コレクション日の出 オープニング展覧会 「リクエストトップ30 ― 過去10年間の歩み」

・

限定!グミガールクッキー

・

奈良美智「PRINT WORKS」(ROPPONGI HILLS A/D Gallery)

・

横浜美術館コレクション展【特集展示】ヨココレにある奈良美智作品

・

奈良美智 NOBODY'S FOOL ポスター その2

・

届いた!奈良美智 NOBODY'S FOOL ポスター

・

奈良美智24歳×瑛九24歳 画家の出発(ときの忘れもの)

・

2011奈良美智カレンダー

・

[奈良美智] Ceramic Worksを買いました!

・

イノセンス-いのちに向き合うアート(栃木県立美術館)

・

奈良美智 展「セラミック・ワークス」(小山登美夫ギャラリー)

・

ネオテニー・ジャパン その1 奈良美智(上野の森美術館)

・

奈良美智×村上隆「ニューポップ宣言」DVDポスターを入手しました!

・

特集:「奈良美智 1991-2001」(愛知県美術館)

・

奈良美智グッズ、バルチック関連のが続々登場!

・

特製ケース入り! 奈良美智+grafのポストカードセット

・

エモーショナル・ドローイング(国立近代美術館)

・

奈良美智ポスター COSMIC GIRLがやって来た!

・

最近の奈良美智さんのドローイングが良さげです!

・

久々の奈良美智グッズー缶バッジ「colette(コレット)」ー

・

DVD「NARA:奈良美智との旅の記録」本日発売!

・

DVD「NARA:奈良美智との旅の記録」を予約してきました

・

再び、あおもり犬

・

harappaにて~AtoZの新商品~

・

AtoZ Memoral Dogお誕生会

・

再び、弘前へ~AtoZから1年~

・

NARA:奈良美智との旅の記録

・

「NARA:奈良美智との旅の記録」特別鑑賞券(絵はがき付き!)

・

AtoZ作品集「YOSHITOMO NARA + graf AtoZ」が届きました!!

・

ビッグイシュー56号に奈良美智+graf「AtoZ」が掲載されています!

・

AtoZグリーティングカード

・

東京からAtoZへの道のり~私の場合~

・

かわいい!AtoZなお菓子その2 開運堂のAtoZ薄合せ

・

かわいい!AtoZなお菓子その1 パリ亭のチーズケーキ

・

奈良美智+graf AtoZに行ってきた~詳細版~(ネタ、バレバレっす)

・

弘前の街で見かけるAtoZ

・

AtoZwalkingMapに出てたお店「洋風食堂なずな亭」

・

AtoZ関連イベント「A-nightで行こう!」に行ってきた

・

AtoZ弘前限定!みどりのパップ

・

奈良美智+graf AtoZに行ってきた~速報版、これから行かれる方へ~

・

なかなかいいです!美術手帖8月号

・

奈良美智+graf AtoZのフライヤー