2月22日。私は京都で生まれ育って、生家の近くにあった御室や御室にある仁和寺などは幼少のころの遊び場所でした。

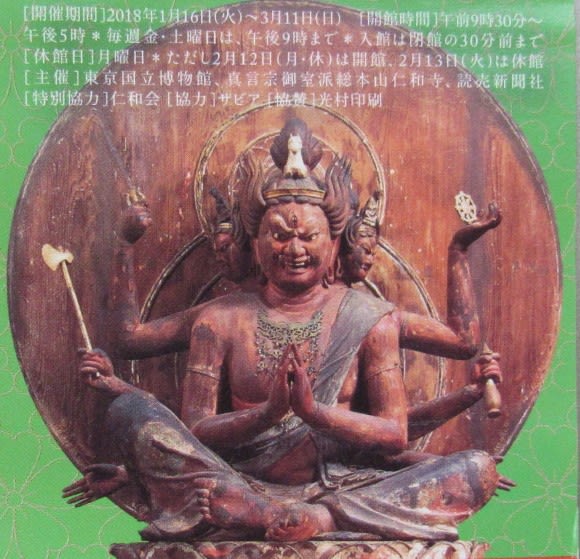

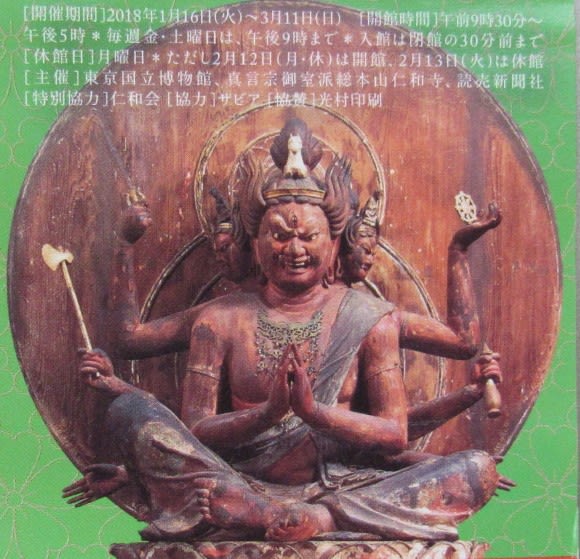

そんな懐かしい御室や仁和寺の名前に魅かれてこの展覧会を見に行きました。 入場券の一部分

入場券の一部分

種々の出品のうち「御室派のみほとけ」の仏像に魅かれました。各地の御室派寺院から国宝、重文かそれクラスの66体の本尊・秘仏などの仏像が展示されていますが、なかでもポスターや入場券に印刷された「阿弥陀如来坐像および両脇侍像」(仁和寺)、「千手観音菩薩坐像」(大阪・葛井寺)、「馬頭観音菩薩坐像」(福井・中山寺)は素晴らしかったです。

また、普段は非公開の仁和寺観音堂内部を再現された部屋があり、33体の安置仏と壁画をさながらに見られるのも非常によかった。撮影可能だったのであげておきます。

帰り道、受験生の合格祈願で有名な上野大仏を見てきました。過去に何回か焼け落ちたが「これ以上落ちない大仏」とのこと。

上野公園内には、満開の寒桜が1本、河津桜が1本ありました。染井吉野はまだ先ですが花時には凄い人出になります。

寒桜

河津桜と白梅

上野動物園でシャンシャンの観覧は2時間待ちなので諦めました。

今日は雨模様だったので?不忍池の鴨たちも少なく、オオバンが多数、キンクロハジロ、オナガガモとハシビロガモが少数いただけです。

以上

そんな懐かしい御室や仁和寺の名前に魅かれてこの展覧会を見に行きました。

入場券の一部分

入場券の一部分

種々の出品のうち「御室派のみほとけ」の仏像に魅かれました。各地の御室派寺院から国宝、重文かそれクラスの66体の本尊・秘仏などの仏像が展示されていますが、なかでもポスターや入場券に印刷された「阿弥陀如来坐像および両脇侍像」(仁和寺)、「千手観音菩薩坐像」(大阪・葛井寺)、「馬頭観音菩薩坐像」(福井・中山寺)は素晴らしかったです。

また、普段は非公開の仁和寺観音堂内部を再現された部屋があり、33体の安置仏と壁画をさながらに見られるのも非常によかった。撮影可能だったのであげておきます。

帰り道、受験生の合格祈願で有名な上野大仏を見てきました。過去に何回か焼け落ちたが「これ以上落ちない大仏」とのこと。

上野公園内には、満開の寒桜が1本、河津桜が1本ありました。染井吉野はまだ先ですが花時には凄い人出になります。

寒桜

河津桜と白梅

上野動物園でシャンシャンの観覧は2時間待ちなので諦めました。

今日は雨模様だったので?不忍池の鴨たちも少なく、オオバンが多数、キンクロハジロ、オナガガモとハシビロガモが少数いただけです。

以上

恵比寿天

恵比寿天