森の中の道を出て「新田」の集落に入って行きます。

右手に立派な門構えのおうち。

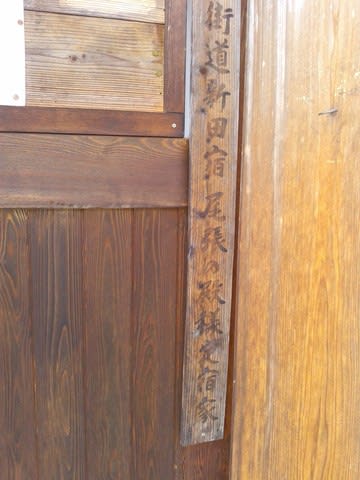

「甲州街道新田宿尾張の殿様定宿家」の看板とそのいわれの解説文。

・・・米山家では一時期尾張の殿様が泊まる定宿だったことがあり、それを示す象嵌の札や三つ葉葵の金杯が残されている。新田宿は犬目宿の脇宿で、大きな大名行列の時だけ利用された。犬目宿の本陣ではなく、米山家になぜ宿泊したのかは、この前の駐車場から富士山がよく見え、甲州街道で最も眺望が良いためにお殿様がお気に入りになり、定宿となったものです。

・・・尾張の殿様は、徳川御三家でも筆頭の大名であったので、尾張の殿様が宿泊している間はそれを示す札(将棋の駒型で黒漆の象嵌で表に「踏馬」裏に「御免」と書かれている)を門にかけ、三つ葉葵の紋所の高張り提灯がたてられて門番がたち、いかなる格の高い武士でも馬にのったまま、通ることは不敬となるため許されず、馬を引いて歩いてとおらなければなりませんでした。

・・・宿場は遠くから見通しができないように入口の道路は曲げて造られていた。下の県道30号線(大月・上野原線)は、明治天皇が馬車でご巡幸するために造られた道であり、「新道」とよばれています。

正面の紅白に塗られた高い鉄塔(山梨放送・電波塔)を見ながら進むと、県道に合流します。広々とした合流点にはバス停があります。

すれ違った中学生に「学校は近くにあるの?」と聞くと、「ありません。スクールバスで通っています」と。しばらくするとそのバスが来て、少年は乗り込みました。土曜日の部活のためなのでしょうか。

この先で「犬目宿」に入ります。

道路より下にある街道筋らしいおうち。

正面に近代的で大きなビルが現れます。「石垣エンジニアリング」とあります。

「犬目宿」の入口には「犬目兵助の墓」案内板。

「犬目宿」のようす。人っ子一人いないところに、正午のアナウンスが響きます。

犬目宿

山梨県上野原市。正徳3年(1713)宿が構成された。本陣1軒、脇本陣2軒、旅籠15軒であった。しかし、昭和45年の大火で宿の6割を焼失してしまう。

「この地極めて高き所にて、房総の海、富士の眺望奇絶たる所」といわれいた。

この宿は、標高510㍍という高所に位置し、眺望が大変素晴らしかったところです。JR線から遠く離れ、今は静かな落ち着いた街並みです。

「下宿」バス停。一日に数本。

「下宿」バス停。一日に数本。 集落の中心に「犬目宿直売所」があります。土日は午後1時からなので、残念ながら開店前。やむをえず、その前の道端で小休止。

新鮮な朝採り野菜ばかりをとりそろえ、安く販売しています。犬目地区は、旧甲州街道の犬目宿として栄え、葛飾北斎の富岳三十六景のひとつに甲州街道犬目峠が描かれています。

品目:野菜、果樹、その他(筍など季節のもの)

特産品:山菜(蕗・ウド・山椒など)

(

HPより)

HPより)(12:02)「犬目宿」碑。

「犬目宿案内板」。

―犬目宿のいわれ―

犬目宿は、一つの村が「宿」そのものになった形と考えられます。言い伝えによれば、正徳2年(1712)、現在の集落より600mばかり下方の斜面(元土橋)にあったが、急遽そのまま現在の所に移住し、その翌年、宿駅起立の際に、統一的意思により「一村一宿」の宿場として創設されたということです。

天保14年(1842)においては、戸数56戸、人口255名、本陣2、脇本陣0、旅籠15(大3、中3、小7)を数えた山峡の小さな宿場です。

平成7年3月 上野原町教育委員会

左側に兵助の生家「水田屋」。

解説板。

義民『犬目の兵助』の生家

天保4年(1833)の飢饉から立ち直ることができないのに、天保7年(1836)の大飢饉がやって来ました。

その年は、春からの天候不順に加え、台風の襲来などにより、穀物はほとんど実らず、餓死者が続出する悲惨な状況となりました。

各村の代表者は救済を代官所に願い出ても、聞き届けてもらえず、米穀商に穀借りの交渉をしても効き目はないので、犬目村の兵助と下和田村(大月市)の武七を頭取とした一団が、熊野堂村(東山梨郡春日居町)の米穀商、小川奥右衛門に対して実力行使に出ました。

称して、『甲州一揆』と言われています。

このときの兵助は40歳で、妻や幼児を残して参加しましたが、この一揆の首謀者は、当然死罪です。家族に類が及ぶのを防ぐための『書き置きの事』や、妻への『離縁状』などが、この生家である『水田屋』に残されています。

一揆後、兵助は逃亡の旅に出ますが、その『逃亡日誌』を見ると、埼玉の秩父に向かい、巡礼姿になって長野を経由して、新潟から日本海側を西に向かい、瀬戸内に出て、広島から山口県の岩国までも足を伸ばし、四国に渡り、更に伊勢を経ていますが、人々の善意の宿や、野宿を重ねた一年余りの苦しい旅のようすが伺えます。

晩年は、こっそり犬目村に帰り、役人の目を逃れて隠れ住み、慶応3年に71歳で没しています。

平成11年11月吉日 上野原町教育委員会

静かなたたずまい。

この付近に本陣があったと言います。「犬目」バス停付近。

(12:19)宿場はすぐ終わり、桝形を右に折れていきます。寶勝寺が右手にあります。道路脇に「空」と刻まれた球形のオブジェ。

この辺りからの富士山は葛飾北斎や歌川広重の版画でも有名。残念ながら今日は雲にかすんではっきりとは見えません。

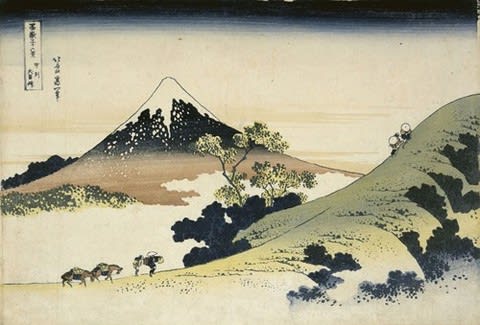

葛飾北斎 冨嶽三十六景:甲州犬目峠

葛飾北斎 冨嶽三十六景:甲州犬目峠 新緑のなだらかな甲州道中の峠道を旅人や馬子が登っていく。摺り残して表現した雲は坂道と富士の間に距離を作り出し、眼下に渓谷があることをうかがわせる。鋭角の富士と峠の斜め線による簡潔な構図によって、明るくのどかな景色が広がっている。

犬目峠(山梨県上野原市)

…犬目宿は野田尻宿(上野原市)と下鳥沢宿(大月市)との間にある甲州道中の宿場であった。本図は犬目峠から富士を望む。犬目宿から桂川沿いの下鳥沢宿へと下る途中の峠の様子を描いたと考えられる。

(

HPより)

HPより)実際では構図的にはおかしい印象ですが。

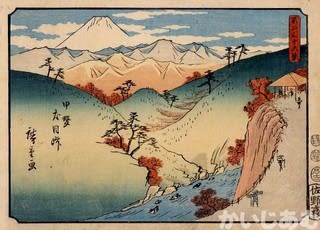

歌川広重 不二三十六景:甲斐犬目峠

歌川広重 不二三十六景:甲斐犬目峠本図は、甲州を旅した折に残したスケッチとよく似ているものの、やはり見えないはずの桂川を描きこんでいる。『甲州日記』の中で、4月の往路で開店したばかりの「しがらき」という茶屋で休憩し、11月の復路でも立ち寄っているが、右手の茶屋はこれを思い出してモチーフに選んだのかもしれない。

(同上)

これも実際とはかなり異なります。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます