「利根運河公園」。この手前付近から「流山市」になります。

利根運河。

利根運河。

江戸川への流入地点。

利根川方向。

「利根運河」の利根川流入口(水門)は「利根川」歩きのときに通過しました。以下再掲。

「利根運河」水門。

利根運河。 江戸川方向。

江戸川方向。

利根運河

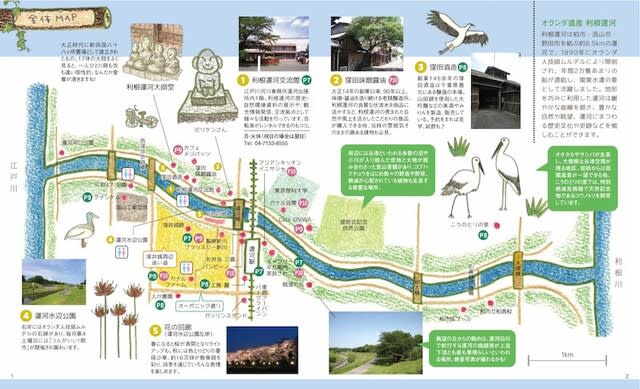

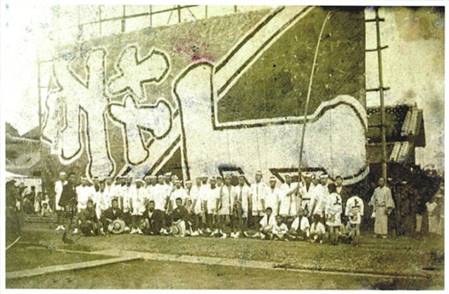

千葉県柏市、流山市、野田市を流れる、利根川と江戸川をつなぐ一級河川の運河(人工河川)。日本初の西洋式運河である。全長は約8.5キロメートル。明治時代の開削と前後して、東京湾に直接乗り入れる汽船や鉄道が整備されたため、太平洋戦争前には舟運の役割はほぼ終えている。現在は行楽地となっており、利根運河にちなんで命名された東武野田線の運河駅周辺には、流山市立の運河水辺公園や利根運河交流館、工事の中心となったオランダ人技師ムルデルの顕彰碑、大阪・通天閣のものと似たビリケン像などが整備されている。過去の経緯から、現在の水量の割には土手が広大となっている。特に東京理科大学野田キャンパス最寄駅の運河駅付近は、春には見事な桜並木を見ることができる。

歴史

1890年(明治23年)2月25日に通水、同年3月25日に通船、同年6月18日に竣工式。

1891年(明治24年)の舟運は年間約37,600隻で、1892年(明治25年)4月14日に内国通運会社(現在の日本通運)が、利根運河に初めて汽船の運河往復試運転を実施、1893年(明治26年)4月1日に銚子汽船(後の銚子通運会社、銚子合同汽船会社)が初就航し、銚子-東京間は6時間短縮された。1895年(明治28年)2月15日には、東京-銚子間の直行の汽船が就航し、東京-小名木川-江戸川-利根運河-利根川-銚子の144kmを18時間で結んだ。

(この項、「Wikipedia」参照)

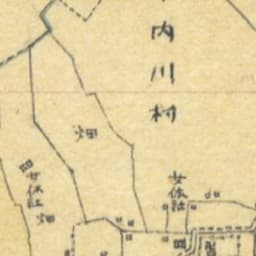

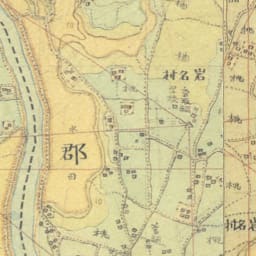

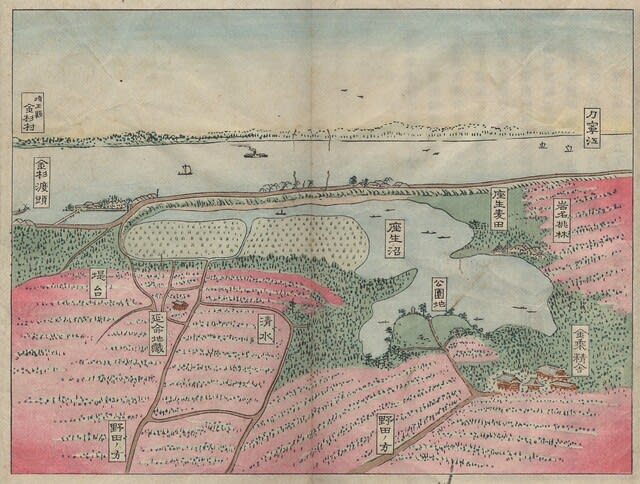

「利根運河」全体MAP。

「利根運河」全体MAP。

※かつての舟運のためか、現在は、川幅に比べ、両岸が広く高くなっています。

ここで、小休止。対岸ではラジコン飛行機が飛んでいます(↓)。

さて再開。

さて再開。

流山場外ヘリポート。

ヘリコプターの離発着の他、「DSLドローンスクール流山屋外練習場」として活用されているようです。

(「流山場外ヘリポート」Facebookより)

(「流山場外ヘリポート」Facebookより)

「海から34㎞」。

「海から34㎞」。

「河川管理境界」。

←松戸出張所 運河出張所→

田畑の向こうには、「DPL流山IV」など大型の物流施設が並ぶ。

※「DPL」は、「大和ハウス工業」の物流施設。

対岸は、「OUTDOOR SPORTS PARK」。

ゴルフもバーベキューも。ソト遊びの新たな創造。

都心からすぐの新しいアウトドアリゾート。

家族で仲間で集える、ちょっと贅沢な“本物の遊び場”です。

ゴルフ場の大自然を一般の人にも解放。ゴルファーのみでなくファミリーや若い世代にも、

開放感あるアウトドア体験を可能にした「OUTDOOR SPORTS PARK」。

ゴルフ場・ゴルフ練習場はもちろん、本格的なバーベキューやアメリカンスタイルのレストラン、

サイクリングやランニングのエイドステーションなど、多様なコンテンツを備えたアウトドアリゾートです。

(「 」HPより)

」HPより)

②「尼谷の渡し跡」

②「尼谷の渡し跡」

平方村新田と平方新田(埼玉側)が共同で運営していた渡しで、三十人ほどが乗れる大型の舟を使用し、時には牛や馬、自転車も渡したと伝えられている。

対岸。

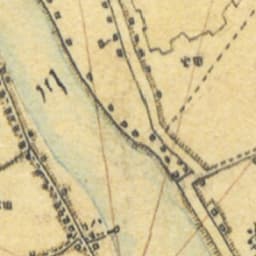

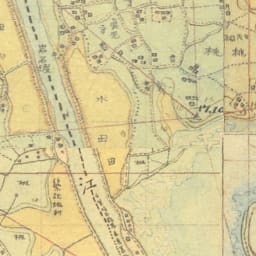

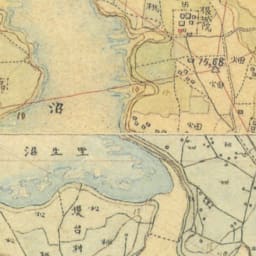

この付近の今昔。

1880年代のようす。 2010年代のようす。

「海から35.75㎞」。

「海から35.75㎞」。

カヌーは、橋の下でターン。

カヌーは、橋の下でターン。

渡し跡①「深井新田の渡し跡」。

渡し跡①「深井新田の渡し跡」。

1880年代のようす。

1880年代のようす。

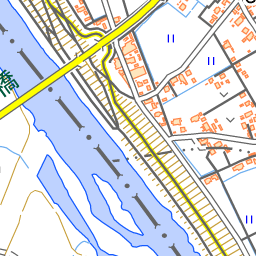

2010年代のようす。

2010年代のようす。

「海から40㎞」標識。

「海から40㎞」標識。

「海から39.5㎞」。

「海から39.5㎞」。

この先、芝生養生中。

この先、芝生養生中。 対岸は埼玉県吉川市。

対岸は埼玉県吉川市。

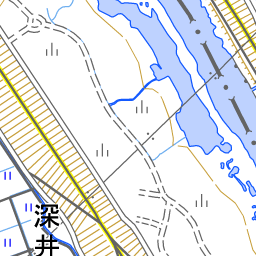

1880年代のようす。

1880年代のようす。

キッコーマン関連工場。

キッコーマン関連工場。

中州(灌木帯)が続く。

中州(灌木帯)が続く。

対岸には野球場が何面も。

対岸には野球場が何面も。

下流方向。

下流方向。

菜の花を楽しみながら。

菜の花を楽しみながら。

「海から43.75㎞」。河川敷のグランドでは子どもたちの歓声。

「海から43.75㎞」。河川敷のグランドでは子どもたちの歓声。

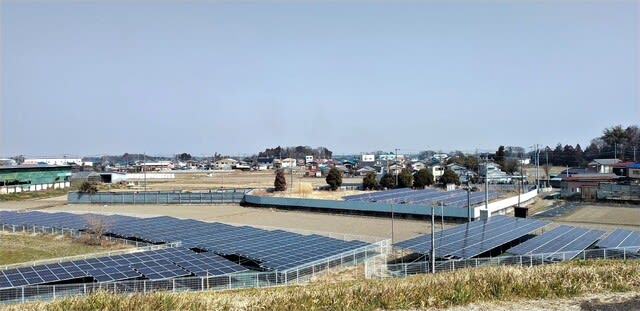

畑地と住宅と。

畑地と住宅と。 「海から42.25㎞」。

「海から42.25㎞」。 左奥が「清水公園」。

左奥が「清水公園」。

1880年代のようす。

1880年代のようす。

2010年代のようす。緑の部分が「清水公園」。

2010年代のようす。緑の部分が「清水公園」。

菜の花が満開。

菜の花が満開。

「海から46.5㎞」。

「海から46.5㎞」。

船橋方面行き。

船橋方面行き。

」HPより)

」HPより)

「海から49.0㎞」。

「海から49.0㎞」。

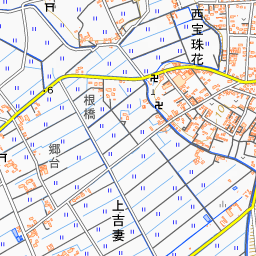

2010年代のようす。(「歴史的農業環境システム」より)

2010年代のようす。(「歴史的農業環境システム」より)

着陸するグライダー。

着陸するグライダー。 軽飛行機。

軽飛行機。

妻沼滑空場にて。

妻沼滑空場にて。

さあ、出発です。

さあ、出発です。

※この黄色の飛行機とつながれた白いグライダーを、

※この黄色の飛行機とつながれた白いグライダーを、

「宝珠花橋」東詰。

「宝珠花橋」東詰。

」HPより)

」HPより) (「同」HPより)

(「同」HPより)

「海から49.5㎞」。

「海から49.5㎞」。

眼下の田園風景。

眼下の田園風景。

土手に座って小休止。

土手に座って小休止。 のどかな風景。

のどかな風景。

「海から54.0㎞」。

「海から54.0㎞」。 川の中央に工作物が。

川の中央に工作物が。 岩? 杭? 橋の跡?

岩? 杭? 橋の跡?

」HPより)

」HPより)

1880年代のようす。東西に「寶珠花村」。

1880年代のようす。東西に「寶珠花村」。

2010年代のようす。河川敷が広がる。

2010年代のようす。河川敷が広がる。

解説板。

解説板。

関宿城大手門と城を囲む土塁・堀。

関宿城大手門と城を囲む土塁・堀。 まさかこの大きな門が「関宿城大手門」とは!

まさかこの大きな門が「関宿城大手門」とは! 遠くに「関宿橋」。

遠くに「関宿橋」。 怪しげな雲の塊。

怪しげな雲の塊。 対岸。

対岸。 関宿橋。

関宿橋。  「海から57.5

「海から57.5

「海から57.0㎞」。

「海から57.0㎞」。

江戸川の流れ。

江戸川の流れ。

遠くに関宿城。

遠くに関宿城。

雨が降る気配はなさそう。

雨が降る気配はなさそう。

解説板。

解説板。

「海から59.25㎞」。

「海から59.25㎞」。