「矢切の渡し」広場に着きました。

江戸時代の初期に、江戸川の両側に田を持つ農民が、関所を通らずに江戸と往来したことから、この「矢切の渡し」が始まりました。

江戸川唯一の渡しであり、伊藤左千夫の小説「野菊の墓」で政夫と民子の悲しい恋の舞台にもなりました。また、ヒットをした同名の歌謡曲の舞台でもあります。

江戸川の水が春とともに暖かさを増す時期になると、船頭さんの手漕ぎの舟が、およそ150メートルの江戸川を毎日往復してくれます。矢切と対岸の柴又を結ぶ情緒たっぷりの木製の渡し舟は、訪れる人々の気持ちをのどかにさせてくれます。川面を渡る手漕ぎの舟や、ヒバリ、ユリカモメの声などは、この度柴又帝釈天とペアで”残したい日本の音風景100選”に選ばれました。

この渡し場から歩いて20分程のところに西蓮寺があります。ここには、伊藤左千夫の小説「野菊の墓」の一節を刻んだ文学碑があります。また、隣接している野菊苑展望台からの見晴らしは素晴らしく、矢切耕地、江戸川の流れ、遠方には東京の街並みが見渡せます。

(この項、「 」HPより)

」HPより)

土手にはいくつかモニュメントが設置されています。

「水五則」碑。

「水五則」碑。

一、自ら活動して他を動かしむるはみずなり

二、常に己の進路を求めて止まざるは水なり

三、障害にあい激しくその勢力を百倍し得るは水なり

四、自ら潔うして他の汚れを洗い清濁併せ容るるは水なり

五、洋々として大洋を充たし発しては蒸気となり雲となり雨となり雪と返変じ霰と化し凝しては玲瓏たる鏡となりたえるも其の性を失はざるは水なり

巷間、豊臣秀吉の家臣であった黒田官兵衛(黒田如水)の教えだと伝えられていますが、出典は明らかではないようです。

この碑よりも背後に並べられた短歌が興味深い。

矢切の里を舞台に描かれた伊藤左千夫の『野菊の墓』にちなみ、初恋を題にした短歌大会の入選作のようです。

教室でだれかと話す君の声 気になるけれどふりむけないよ

ようち園いつでも優しく明るくて 一番好きな花子先生

つうがくろふたりであるくかえりみち ずっといっしょにいれたらいいな

というようにズラリと並んでいます。ほほえましいと言うべきか、・・・。

「魚釣りの少年」像。

「野菊の墓文学碑」のある西蓮寺にはここから歩きで20分ほど、とのことで諦めました。

碑だけは借用して掲載します。

矢切を舞台にしている伊藤左千夫の純愛小説「野菊の墓」を記念して昭和40年に建立された文学碑で、伊藤左千夫の門人土屋文明の筆により、「野菊の墓」の 一節が刻まれています。隣接する野菊苑公園とともに高台にあり、矢切の田園風景から江戸川を一望することができる眺望スポットにもなっています。

(この項、「 」HPより)

」HPより)

茄子畑というは、椎森の下から一重の藪を通り抜けて、家より西北に当る裏の前栽畑。崖の上になってるので、利根川は勿論中川までもかすかに見え、武蔵一えんが見渡される。秩父から足柄箱根の山山、富士の高峯も見える。東京の上野の森だと云うのもそれらしく見える。

村はずれの坂の降口の大きな銀杏の樹の根で民子のくるのを待った。ここから見おろすと少しの田圃がある。色よく黄ばんだ晩稲に露をおんで、シットリと打伏した光景は、気のせいか殊に清々しく、胸のすくような眺めである。

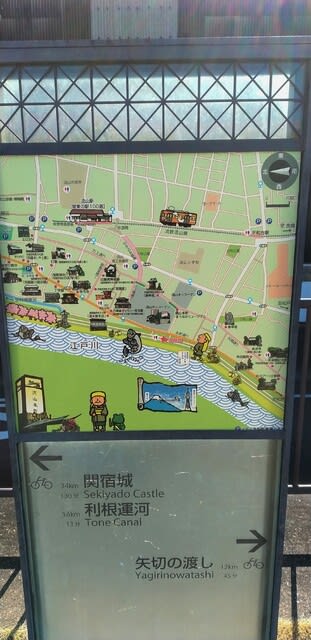

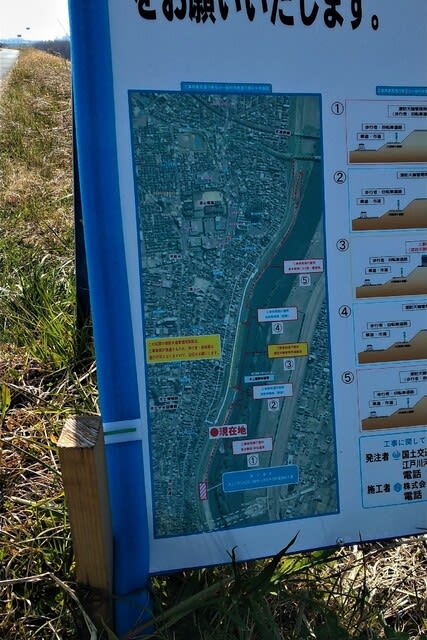

「水辺の健康エコロードマップ」案内図。

「水辺の健康エコロードマップ」案内図。

土手下には建築資材置き場の一角に、農家風にしつらえた「矢切観光案内所」の建物が。

そこから大きな音で流れてくる歌謡曲があまりにも通俗的で、ちょっといたたまれなかった。

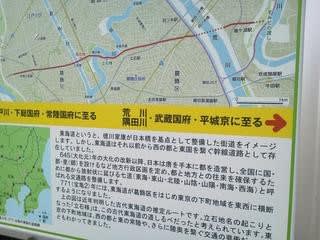

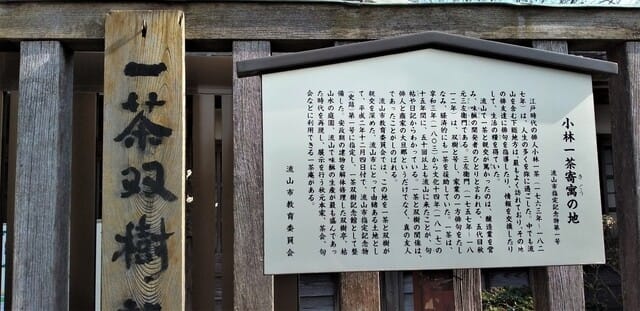

その脇の観光案内板。

船着場に向かいます。その道をゴルフプレーヤーが横断しているのに、ビックリ。

対岸は柴又側。

対岸は柴又側。

対岸から船がやってきます。

途中からモーター音が。

昔ながらの手こぎの和船のはずですが。

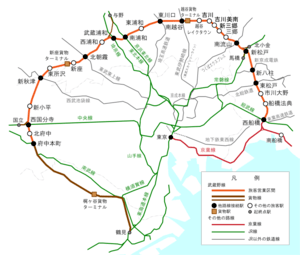

「矢切の渡し」の歴史について

「矢切の渡し」は、江戸時代初期、地元民専用に耕作や対岸の農地への移動手段として使われるとともに、日用品購入、寺社参拝などの目的のために、徳川幕府が設けた利根川水系河川15ヶ所の渡し場のうちのひとつであり、「金町・松戸の渡し」と呼ばれていた。

これらの渡しについては、江戸幕府による直轄事業として行われていた。 渡し場で使われていた船は、金町村と松戸村で 2隻ずつ出していたが、その後、松戸町だけで船を出すようになる。 当時の渡航運賃は1人3文。馬も5文で乗ることができたといわれている。

1740年頃、渡しの運営が幕府による直轄事業から、幕府と松戸町、町民による半官半民の運営体制となったことから、百姓たちにも渡し業を請け負わせた時代もあったそうである。

明治初期には、関所廃止及び陸運の発達のため、鉄道や主要幹線道路などに橋が開設されるようになり、各地で渡し船を廃止するところが場を閉めるようになった。

隅田川では、戦後まで運行を続けている渡し舟もあったが、「佃の渡し」が昭和39年、「汐入の渡し」が昭和41年を最後に廃止され、現在、東京近郊で定期的に運行されている渡しは、「矢切の渡し」のみとなっている。

・・・

この「矢切の渡し」が世に広まったのは、1906年(明治39年)、雑誌「ホトトギス」に発表された、矢切を舞台に、政夫と民子の悲恋の物語を描いた小説「野菊の墓」の一節、「僕の家といふは、矢切の渡しを東へ渡り、小高い岡の上で矢切村と云っている所。」として描かれたことによるとされている。

(下矢切の西連寺の境内には、小説の一節を描いた「野菊の墓文学碑」が建立されている。)

この渡しが全国的に有名になったのは、1982年(昭和57年)に細川たかし氏が歌った、歌謡曲『矢切の渡し』が大ヒットしたことや、フーテンの寅さんが柴又を舞台に各地を訪れる映画『男はつらいよ』が上映されたことで、「矢切の渡し」が全国的有名となり、再び脚光を浴び、年間20万人以上の観光客が乗船する時期もありました。

「矢切の渡し」は、有限会社矢切渡船で運営・運行しているが、明治時代から、杉浦家において、世襲制で代々運行を引き継いでいる。

現在もなお、帝釈天や寅さん記念館&山田洋次ミュージアム、山本亭などがある対岸、葛飾区柴又などを訪れる人の観光コースとして、運行を続けている。

(この項、「同上」HPより)

やはり細川たかし「矢切の渡し」(もとは、ちあきなおみが歌ったそうですが)

「矢切の渡し」

作詞:石本美由起、作曲:船村徹

「つれて逃げてよ・・・」

「ついておいでよ・・・」

夕ぐれの雨が降る 矢切りの渡し

親のこころに そむいてまでも

恋に生きたい 二人です

「見すてないでね・・・」

「捨てはしないよ・・・」

北風が泣いて吹く 矢切りの渡し

噂かなしい 柴又すてて

舟にまかせる さだめです

「どこへ行くのよ・・・」

「知らぬ土地だよ・・・」

揺れながら 艪が咽ぶ 矢切りの渡し

息を殺して 身を寄せながら

明日へ漕ぎだす 別れです

土手を見上げる。

観光案内図。

水鳥がたくさん。

水鳥がたくさん。

京葉道路の橋脚。

京葉道路の橋脚。

マリーナ。

マリーナ。

(「同社」HPより)

(「同社」HPより) 」HPより)

」HPより)

スカイツリーが遠くに。

スカイツリーが遠くに。

橋をはさんで広がる。

橋をはさんで広がる。

市川橋。

市川橋。 「海から13.5㎞」。

「海から13.5㎞」。

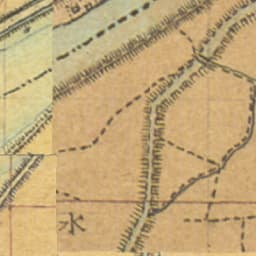

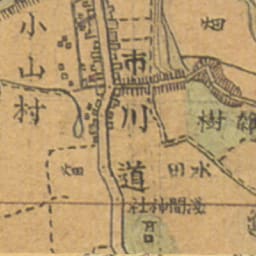

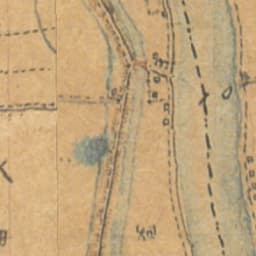

1880年代のようす。↓が渡し場。

1880年代のようす。↓が渡し場。

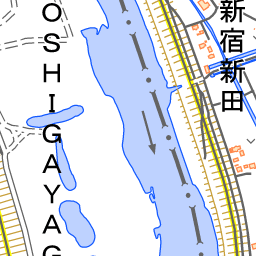

2010年代のようす。両岸に旧道の痕跡あり。

2010年代のようす。両岸に旧道の痕跡あり。 (「今昔マップ」より)

(「今昔マップ」より) 対岸に「小岩関所跡」碑。

対岸に「小岩関所跡」碑。

「江戸川スーパー堤防」。

「江戸川スーパー堤防」。

流れはきれいです。

流れはきれいです。 対岸は、江戸川病院、スカイツリー。

対岸は、江戸川病院、スカイツリー。 案内板。この付近の土手には菜の花が咲いていません。

案内板。この付近の土手には菜の花が咲いていません。

スカイツリーが遠くに。

スカイツリーが遠くに。

対岸の小岩地区を望む。

対岸の小岩地区を望む。

中央奥にスカイツリー。

中央奥にスカイツリー。

」HPより)

」HPより) 「柳原水門」が前方に。

「柳原水門」が前方に。

柳原排水樋管ゲート。「海から15.5㎞」。

柳原排水樋管ゲート。「海から15.5㎞」。 遠くに「栗山配水塔」。

遠くに「栗山配水塔」。 (「Wkipedia」より)

(「Wkipedia」より)

1880年代のようす。

1880年代のようす。 旧坂川水路。ビオトープ。

旧坂川水路。ビオトープ。  向かいは「里見公園」。

向かいは「里見公園」。

」HPより)

」HPより) 「水五則」碑。

「水五則」碑。

」HPより)

」HPより) 「水辺の健康エコロードマップ」案内図。

「水辺の健康エコロードマップ」案内図。

対岸は柴又側。

対岸は柴又側。

1880年代のようす。

1880年代のようす。

2010年代のようす。右の川は「坂川」。

2010年代のようす。右の川は「坂川」。

三郷・金町・小岩と行き先案内板。

三郷・金町・小岩と行き先案内板。

振り返る。

振り返る。

「樋野口 川の一里塚から3,000m」。

「樋野口 川の一里塚から3,000m」。 田園風景が広がる。

田園風景が広がる。

「川の一里塚(樋野口)河口から20.1㎞」。

「川の一里塚(樋野口)河口から20.1㎞」。

樋野口排水機場。

樋野口排水機場。

○付近が、「納屋川岸」。

○付近が、「納屋川岸」。

「海から19.75㎞」。

「海から19.75㎞」。

1880年代のようす。○が青木家か?

1880年代のようす。○が青木家か?

2010年代のようす。○に青木家の塀が復活。

2010年代のようす。○に青木家の塀が復活。

住宅の向こうに田畑が。

住宅の向こうに田畑が。

「海から24.0㎞」。距離が減っていく歩きの方がいいですね。

「海から24.0㎞」。距離が減っていく歩きの方がいいですね。

遠くに富士山。

遠くに富士山。

「海から23.0㎞」。正面遠くに「東京スカイツリー」。

「海から23.0㎞」。正面遠くに「東京スカイツリー」。 薄雲が広がりつつある。

薄雲が広がりつつある。 次第に住宅が建ち並ぶように。

次第に住宅が建ち並ぶように。

河川敷スポーツ広場が何面も。

河川敷スポーツ広場が何面も。 「海から22.0㎞」。

「海から22.0㎞」。 古ケ崎排水機場。

古ケ崎排水機場。 「古ヶ崎浄化施設」解説板。

「古ヶ崎浄化施設」解説板。

江戸川松戸フラワーライン。

江戸川松戸フラワーライン。

ポピー

ポピー  コスモス。

コスモス。 「←樋野口川の一里塚」道標。

「←樋野口川の一里塚」道標。

(「Wikipedia」より)

(「Wikipedia」より)

遠くに東京ガス江戸川橋梁。

遠くに東京ガス江戸川橋梁。 全長約250m。

全長約250m。

振り返る。

振り返る。 「海から26.0㎞」。

「海から26.0㎞」。

」より借用)

」より借用)

つくばエクスプレス。

つくばエクスプレス。

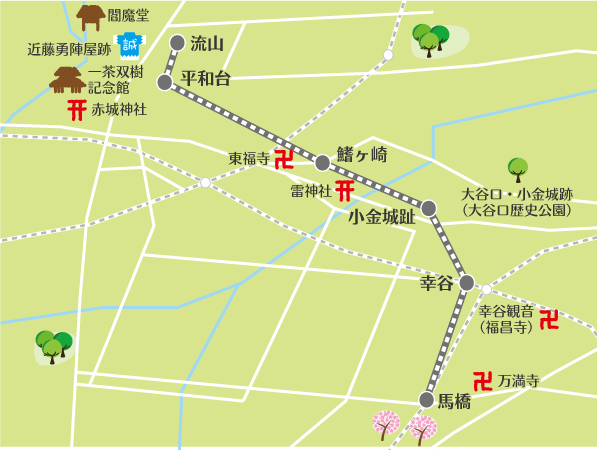

ここから松戸市になります。

ここから松戸市になります。

松戸水門。

松戸水門。

案内版。

案内版。

ビルの向こうに富士山が。

ビルの向こうに富士山が。 遠くに赤城山。

遠くに赤城山。

正面に真っ白な富士山。

正面に真っ白な富士山。 旧流山橋橋脚。

旧流山橋橋脚。

三郷市。

三郷市。

雲で隠れ始める。

雲で隠れ始める。

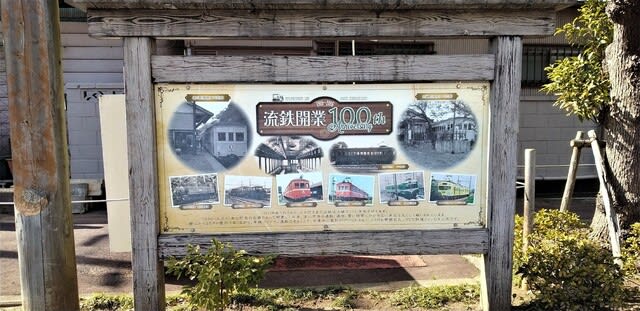

「流山鉄道100周年」解説板。

「流山鉄道100周年」解説板。 「普通の女子校生が『ろこどる』やってみた」。

「普通の女子校生が『ろこどる』やってみた」。

」HPより)

」HPより)

令和4年4月4日記念号。

令和4年4月4日記念号。

流山南高校家庭科部装飾電車。

流山南高校家庭科部装飾電車。

1970年代のようす。西に「江戸川」。

1970年代のようす。西に「江戸川」。

2010年代のようす。

2010年代のようす。 「万上通り」。右に工場正門。

「万上通り」。右に工場正門。

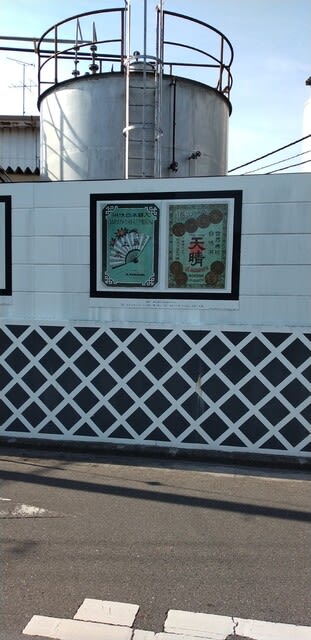

右の広告が「天晴味醂」。

右の広告が「天晴味醂」。

」HPより)

」HPより)

丁子屋栄。

丁子屋栄。 「荒物雑貨商 元佐野屋」。

「荒物雑貨商 元佐野屋」。

」HPより)

」HPより) 関連工事。

関連工事。 遠くに「流山橋」と「武蔵野線」の橋脚が。

遠くに「流山橋」と「武蔵野線」の橋脚が。

「海から28.75㎞」。

「海から28.75㎞」。

⑥「矢河原(やっから)の渡し跡」。

⑥「矢河原(やっから)の渡し跡」。 「富士橋」。

「富士橋」。

あかり館@雑貨konocono。

あかり館@雑貨konocono。

ましや呉服店。

ましや呉服店。

③「

③「 左手奥から用水路が続く。

左手奥から用水路が続く。 「海から32.0㎞」。

「海から32.0㎞」。 「海から31.5㎞」。

「海から31.5㎞」。 ④「半割(南)の渡し跡」。

④「半割(南)の渡し跡」。

前方に「常磐自動車道」。

前方に「常磐自動車道」。 「海から30.0㎞」。

「海から30.0㎞」。

「常磐道」。

「常磐道」。

対岸を望む。

対岸を望む。

「海から25.5㎞」。

「海から25.5㎞」。

「海から29.5㎞」。

「海から29.5㎞」。