神戸に住んでいた知人が亡くなりました。同い年ということもあって、突然の死に驚きました。

さっそく「告別式」に出かけました。「新神戸」で降りて乗り換えて行けば、くらいに軽く考えていましたが、とんでもない。山陽新幹線「西明石」駅からタクシーの方が便利ですよ、と地元の方から聞いて、そうしましたが、けっこう乗りでがありました。

さて、お葬式も済んで再び「西明石」駅へとタクシーに乗り、ひょんな話から、「廃線」とか「鉄道遺跡」に興味があるんですよ、行く先々で寄るんです、と話したところ、こういうものがありますよ、と運転手さん。その案内で寄り道しました。それがこれ。

JR「西明石」駅北西にある「上ヶ池公園」の片隅、広いグランドの脇に置かれた一連のアーチ橋。

「トラス橋」形式のもの。どこかで見たことがあるような、そう、東京・深川の「八幡橋」(元弾正橋)、零岸島の「南高橋」(元の両国橋)、あるいは横浜・みなとみらい「汽車道」の鉄橋、・・・の雰囲気にそっくりの古めかしさ。

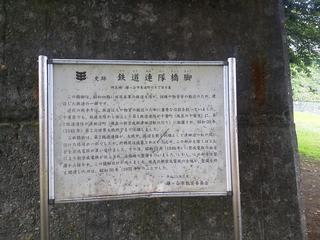

「説明板」によると、この橋は西明石駅の跨線橋だったものをここに移設したものらしく、元々は明治中期に架けられた九州鉄道の鉄道橋。昭和2年に九州から移設し、跨線橋として平成6年まで使用され、新しい橋の架設に伴いこの公園に移されたとのことでした。

「小久保こ線橋」の歴史

「小久保こ線橋」の歴史

西明石の北と南を結ぶ道路としてJR山陽本線上に架けられていた「小久保こ線橋」は橋桁として古い歴史を持ち、百有余年の永い間、その役目を果たしてきた。

新しい陸橋の新設に伴い、この地に移設し、その歴史をここに刻み、末永く保存することとした。

この鉄橋は、明治23年(1890)、当時の九州鉄道株式会社(現、鹿児島本線等)が鉄道橋として、ドイツのハーコート社に発注、技師ヘルマン・ルムシェッテル(1844―1918)の指導の下で建設された70連余りのトラス桁の一つである。

昭和の初め現西明石駅構内に鉄道省の機関区が設置されるに伴い、小久保・鳥羽から藤江・松江に通じる林道の代替道路が作られた。

その際、鉄道橋として使われていたトラス桁を転用して昭和2年(1927)に延長65mの「小久保こ線橋」が建設された。

その後、戦中、戦後の激動の時代を経て、昭和36年(1961)、鷹取・西明石間の複々線化に伴い、こ線橋は88mに延伸された。

そして、平成6年(1994)新こ線橋(西明石陸橋)の完成によって永い勤めを終えることになった。

幾星霜の風雪に耐えて、その役目を終えたこの「こ線橋」は今、終生の地となるここ西明石・上ケ池公園で人々の憩う姿を静かに見守っている。

平成7年3月 明石市

説明板からの「小久保こ線橋」。

トラス橋

鉄の部材同士が自由に回転できる状態(ピン結合)にしたものを三角形状に組み立てた橋のこと。

接続部にかかる負担を、水平、斜め、鉛直に分解される為、負担がかかっても隣接する部材に負担をかけない。故に三角形状に組み立てるトラス構造は安定性があり、強い構造といえる。

さらに各部材に働く応力は、上弦材(合掌部)には圧縮力が働き、下弦材(梁部)には引張力が働く。支点に近いほど働く力は大きい。 下弦材(梁部)の中央部ほど、引張力は大きいが、斜め骨組材にかかる荷重は中央部ほど小さいというのが特徴。

(

HPより)。

また、この橋桁の構造は、「ボウストリングトラス」とよばれるものだそうだ。

ボウストリングトラス (Bowstring truss) とは、上弦と下弦がそれぞれ弓(ボウ)と弦(ストリング)のような形状となっているもの。

日本では、1890年代にドイツのハーコート製のプレハブ式のものが70連ほど導入された。プレハブ式であったのは、組み立てに簡便なことを狙ったもので、そのためにピントラス構造であった(ドイツ国内では剛結合が一般的であった)。九州鉄道は47連を導入したが、その後、車両の大型化に伴い架け替えの必要が生じた。架け替えの理由は部材の劣化ではなく、単に設計荷重が少ないためだったので、それでもよい道路橋などに転用された。

(以上、「Wikipedia」より)

「プレハブ式」というのが興味深い。三角形を基本構造の一単位として、それらをつなぎ合わせていくという発想。

したがって、各部の接合にボルトとピンを多様しているのが特徴。

説明板とピンの展示。

ピントラス橋梁

三角形の構造体を一単位としたトラス橋では、連結部が自由に回転しなければならない。この条件を満たす為、貫通ピンの構造にした橋梁をピントラス橋梁という。

じっくり細部まで観察したかったですが、新幹線の時間も迫ってきて、ここまで。

振り返ると、かつての姿のように鉄道線路の上を歩いているような雰囲気になりました。

「上ヶ池公園」入口。

「元弾正橋」(都内最古。国産の鉄で作られた最初のもの)。

「汽車道・第一橋梁」(アメリカ製。「第三橋梁」はイギリス製)。

「南高橋」(旧「両国橋」の一部を再利用、車道として今も現役)。

なお、「小久保こ線橋」と同じ、ドイツのハーコート製の橋として現存し、日本で最古の鉄橋とされるのが、大阪にある「緑地西橋」。

緑地西橋(りょくちにしばし)。

大阪府大阪市鶴見区にある大阪市道に架かる道路橋。全長36.7mのアーチ橋であり、日本現存最古の鉄橋と言われている。

もともとは、長堀川に架かっていた鉄橋の旧心斎橋であり、旧心斎橋より撤去された後、途中3ヵ所にて橋梁の移設・撤去を繰り返した後、現在地に移設されたものである。現在の本橋梁では、旧心斎橋からボウストリングトラス桁の主構のみを転用し保存している。

1873年(明治6年)にドイツより輸入されたドイツ・ハーコート(Harkort'sche Fabrik)製である。また、トラスの部材(錬鉄製)をボルトで締めて連結組立てを行う、プレハブ式であるのが特徴である。なお、橋床にあたる部分には鋼桁橋が架かっており、トラス桁自体が支える構造にはなっていない。

(以上、「Wikipedia」より)

この「小久保こ線橋」は、公園内の散策路の一部として平地に設置され、橋としての用途はない。しかし、初期の日本の鉄道を支え、その後もこうして市民に結びついた橋として100年以上も現役を勤めているのはすばらしいことです。

明石大橋。但し、駅のポスター。

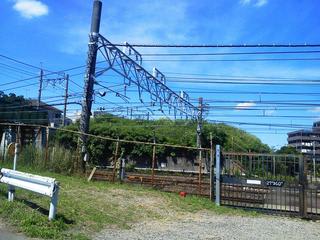

新幹線の西明石駅は一時間に一本。

閑散としたホーム。

猛スピードで過ぎ去る下り線。 一瞬の出来事。

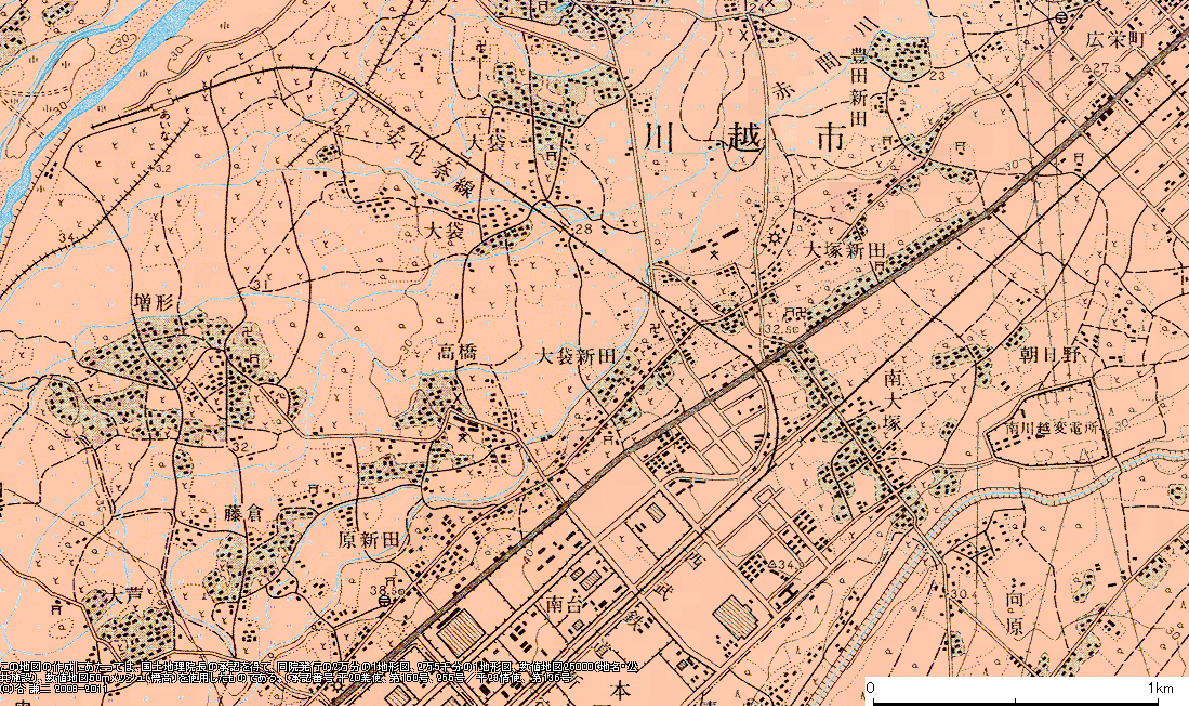

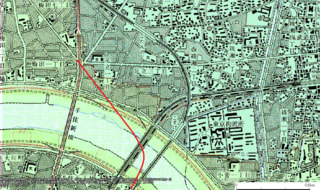

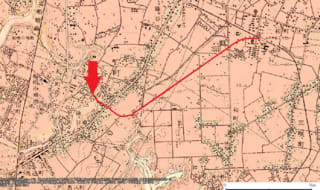

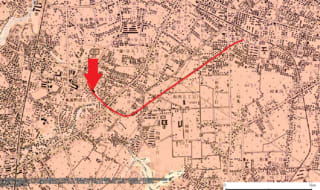

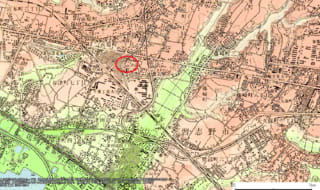

昭和40年代初め(「今昔マップ」より)。

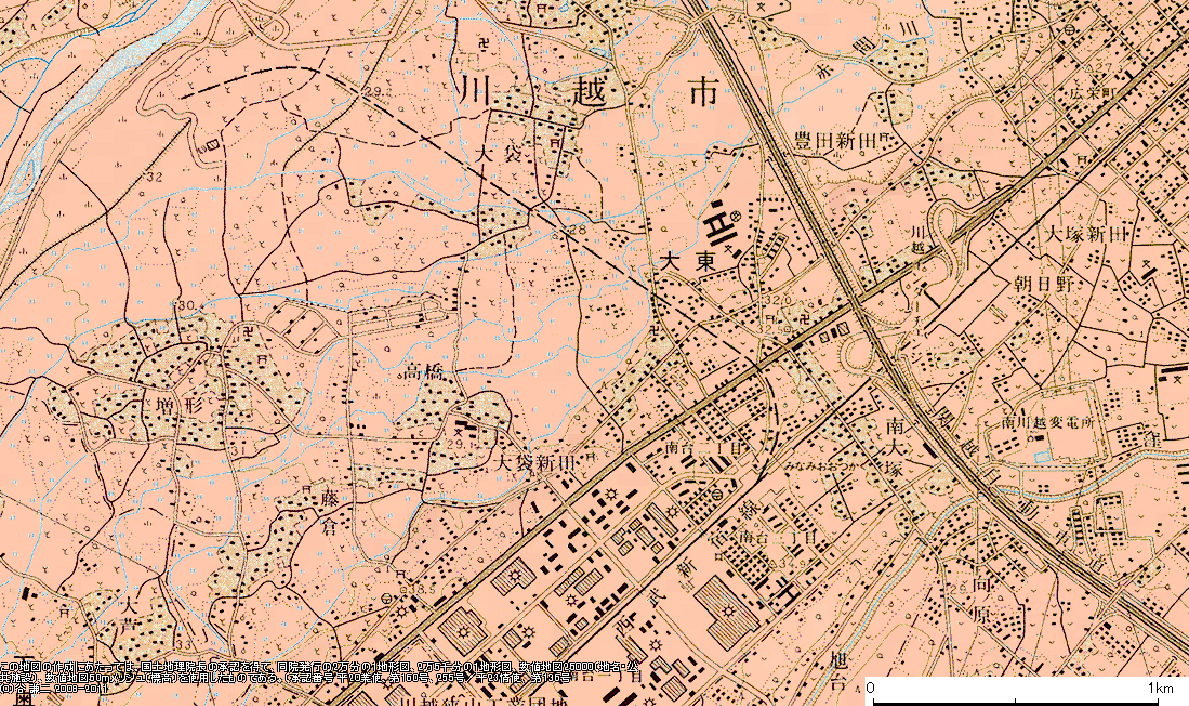

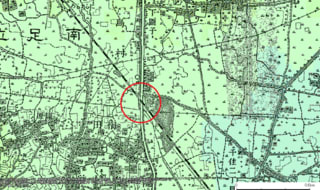

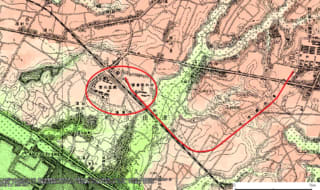

昭和40年代初め(「今昔マップ」より)。 昭和58~62年頃。「水道橋」までが休止線の表示。

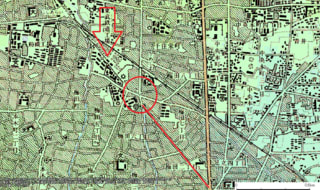

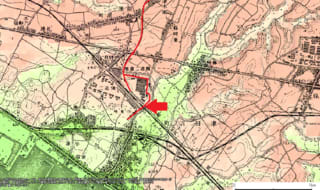

昭和58~62年頃。「水道橋」までが休止線の表示。 平成4年~7年頃。「八瀬大橋」への取り付け道路が現在のようになっていない。この頃までは橋によって分断されずに残っていた(はず)。

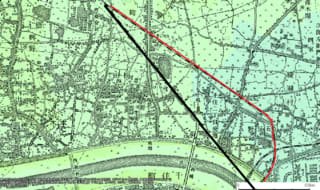

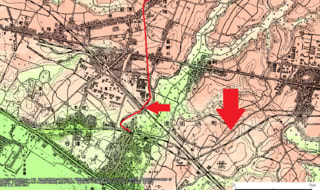

平成4年~7年頃。「八瀬大橋」への取り付け道路が現在のようになっていない。この頃までは橋によって分断されずに残っていた(はず)。 現在。「八瀬大橋」への道路が新しくなって、分断されてしまった(○)。また、「安比奈駅」ヤードも消滅している(○)。

現在。「八瀬大橋」への道路が新しくなって、分断されてしまった(○)。また、「安比奈駅」ヤードも消滅している(○)。

架線柱はすっぽり緑に覆われている。

架線柱はすっぽり緑に覆われている。

キャンピングカーが何台か。バーベキューを楽しんでいるグループの姿も。

キャンピングカーが何台か。バーベキューを楽しんでいるグループの姿も。

(

( HPより。)

HPより。)

来た方向を振り返る。

来た方向を振り返る。

左手は整地された耕作地。

左手は整地された耕作地。 さらに進む。(奥に見える朱塗りの橋は、「水道橋」)。

さらに進む。(奥に見える朱塗りの橋は、「水道橋」)。

閉鎖されてからの年月の長さ。約50年。

閉鎖されてからの年月の長さ。約50年。

来た道を振り返る。

来た道を振り返る。

森の入口。

森の入口。 木漏れ日の中の線路。紅葉が見事。

木漏れ日の中の線路。紅葉が見事。

「八潮大橋」からの「入間川」。

「八潮大橋」からの「入間川」。

草むらに残されたレール。

草むらに残されたレール。 そのレールも不確かなものに。

そのレールも不確かなものに。

「入間川街道」。

「入間川街道」。 道路上のレール。

道路上のレール。 線路を振り返る。直線で伸びている。

線路を振り返る。直線で伸びている。 再び、道路上にレール。

再び、道路上にレール。

最初に出会った?用水路上の鉄橋。

最初に出会った?用水路上の鉄橋。 次のは大きい。

次のは大きい。 かなり腐食している。

かなり腐食している。

時には、こうして小さな道路を横切る。

時には、こうして小さな道路を横切る。

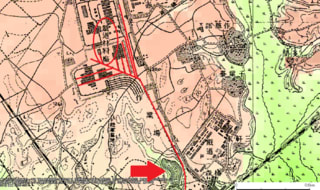

昭和初期(「今昔マップ」より)。開業当初。

昭和初期(「今昔マップ」より)。開業当初。 昭和40年代初め。「入間川」砂利採取禁止前後。

昭和40年代初め。「入間川」砂利採取禁止前後。 昭和50年代初め。休止線の表示。

昭和50年代初め。休止線の表示。 現在。地図上で線路は分からない。

現在。地図上で線路は分からない。 左側の線路。

左側の線路。

↓から↓へ来て本線と合流している。

↓から↓へ来て本線と合流している。

「新狭山駅」側は、レールが切断されている。

「新狭山駅」側は、レールが切断されている。

「0」。「安比奈線」の起点。

「0」。「安比奈線」の起点。

雑草の中の線路。

雑草の中の線路。 正面の広い通りが「国道16号線」。

正面の広い通りが「国道16号線」。 振り返って「南大塚」駅方向を望む。

振り返って「南大塚」駅方向を望む。 この辺りから直線になる。

この辺りから直線になる。

線路をふさいでいる支柱。

線路をふさいでいる支柱。 柵でがっちりガードされている。

柵でがっちりガードされている。

説明板からの「小久保こ線橋」。

説明板からの「小久保こ線橋」。 HPより)。

HPより)。

「上ヶ池公園」入口。

「上ヶ池公園」入口。 「元弾正橋」(都内最古。国産の鉄で作られた最初のもの)。

「元弾正橋」(都内最古。国産の鉄で作られた最初のもの)。 「汽車道・第一橋梁」(アメリカ製。「第三橋梁」はイギリス製)。

「汽車道・第一橋梁」(アメリカ製。「第三橋梁」はイギリス製)。 「南高橋」(旧「両国橋」の一部を再利用、車道として今も現役)。

「南高橋」(旧「両国橋」の一部を再利用、車道として今も現役)。 緑地西橋(りょくちにしばし)。

緑地西橋(りょくちにしばし)。 明石大橋。但し、駅のポスター。

明石大橋。但し、駅のポスター。 閑散としたホーム。

閑散としたホーム。

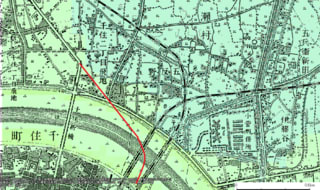

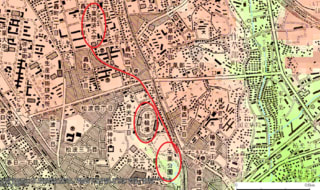

大正時代。

大正時代。 昭和初期。

昭和初期。 昭和50年代初め。

昭和50年代初め。 平成10年代。

平成10年代。

1970年代のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。

1970年代のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。 ↓の建物(南東側の線路跡から望む)。

↓の建物(南東側の線路跡から望む)。 ↓の建物から線路跡の道路・住宅。直線的に並んでいる。ただし、途中は住宅が入り組んでいて線路跡は定かではない。

↓の建物から線路跡の道路・住宅。直線的に並んでいる。ただし、途中は住宅が入り組んでいて線路跡は定かではない。 左奥が線路跡。

左奥が線路跡。 正面の斜めの道と建物が線路跡と思われる。

正面の斜めの道と建物が線路跡と思われる。 駐車場脇にある古い建物。この建物は線路跡上のものか、線路脇のものかは?

駐車場脇にある古い建物。この建物は線路跡上のものか、線路脇のものかは? 路地を入ったところ。右側の建物群が線路跡上のものと思われる。

路地を入ったところ。右側の建物群が線路跡上のものと思われる。 別の路地から見たところ。正面奥の建物はほかと異なって一列に並んで建っている。

別の路地から見たところ。正面奥の建物はほかと異なって一列に並んで建っている。 荒川土手下の「平和橋通り」近くの建物。

荒川土手下の「平和橋通り」近くの建物。 左右の建物が線路跡に建てられたものと思われる。「平和橋通り」際。

左右の建物が線路跡に建てられたものと思われる。「平和橋通り」際。 首都高の橋脚。

首都高の橋脚。 荒川上流からJRの鉄橋を望む。JRの線路も荒川放水路開削によって少し変更されてはいるが、ほぼ同じ位置にある。ちょうどその鉄橋の真ん中あたりで東武伊勢崎線は当時の国鉄と交差していたようだが。

荒川上流からJRの鉄橋を望む。JRの線路も荒川放水路開削によって少し変更されてはいるが、ほぼ同じ位置にある。ちょうどその鉄橋の真ん中あたりで東武伊勢崎線は当時の国鉄と交差していたようだが。 JR、千代田線の鉄橋の向こう側に見えるのが東武線の鉄橋。対岸の右手が北千住の町並み。遠くにはスカイツリー。

JR、千代田線の鉄橋の向こう側に見えるのが東武線の鉄橋。対岸の右手が北千住の町並み。遠くにはスカイツリー。

一直線の広い道路。

一直線の広い道路。 右手(西側)は団地(「梅田8丁目アパート)。建替えが進行中。

右手(西側)は団地(「梅田8丁目アパート)。建替えが進行中。

もともとの線路はほぼ直線で、道路もそうであったが、近年の区画整理、道路拡幅などによって、カーブしていく。正面奥が「区立九中」。

もともとの線路はほぼ直線で、道路もそうであったが、近年の区画整理、道路拡幅などによって、カーブしていく。正面奥が「区立九中」。 大正時代。旧線路の時代。○が上図付近(以下、同じ)。南北の直線道路は旧陸羽街道(奥州街道・日光街道)で、千住の宿からの道は、荒川で寸断されてしまう(荒川左岸・「千住新橋」の西にある「川田橋」交差点からの道は、現存)。

大正時代。旧線路の時代。○が上図付近(以下、同じ)。南北の直線道路は旧陸羽街道(奥州街道・日光街道)で、千住の宿からの道は、荒川で寸断されてしまう(荒川左岸・「千住新橋」の西にある「川田橋」交差点からの道は、現存)。

1880年代のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。

1880年代のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。 昭和初期。「荒川放水路」完成後、線路が大きくカーブし、東にずれている。新「日光街道」は、「千住新橋」から旧線路跡の道路を利用し、現在の「区立九中」付近で旧日光街道と合流していた。

昭和初期。「荒川放水路」完成後、線路が大きくカーブし、東にずれている。新「日光街道」は、「千住新橋」から旧線路跡の道路を利用し、現在の「区立九中」付近で旧日光街道と合流していた。 昭和40年代初期。↓が「東武鉄道工場」。西新井駅周辺の大規模な再開発まで存在していた。南の部分は、すでに道路となっている。色塗りの直線道路は現日光街道(「国道4号線」)。その完成後は、旧線路跡の道路は、国道・幹線道路ではなくなっていく。

昭和40年代初期。↓が「東武鉄道工場」。西新井駅周辺の大規模な再開発まで存在していた。南の部分は、すでに道路となっている。色塗りの直線道路は現日光街道(「国道4号線」)。その完成後は、旧線路跡の道路は、国道・幹線道路ではなくなっていく。 昭和50年代初期。再開発以前で、この付近の道路も整備・完成していない。(以上、「今昔マップ」より)

昭和50年代初期。再開発以前で、この付近の道路も整備・完成していない。(以上、「今昔マップ」より) 正面の道路が旧線路跡と思われる。右手が「区立九中」。

正面の道路が旧線路跡と思われる。右手が「区立九中」。 西新井駅方向を望む。

西新井駅方向を望む。 道路の付け替えがわかるようなカーブ。正面が「区立九中」。右正面に見える直線の道路は、線路跡とは関係なし。

道路の付け替えがわかるようなカーブ。正面が「区立九中」。右正面に見える直線の道路は、線路跡とは関係なし。 左の道路が旧線路跡。千住新橋(国道4号線ー日光街道ー)橋詰めの交差点方向から直線で進んできた道路がカーブしている。

左の道路が旧線路跡。千住新橋(国道4号線ー日光街道ー)橋詰めの交差点方向から直線で進んできた道路がカーブしている。 「区立九中」方向を望む。

「区立九中」方向を望む。 日光街道との交差点方向を望む。

日光街道との交差点方向を望む。 正面奥が「千住新橋」の高架橋。

正面奥が「千住新橋」の高架橋。 交差点「梅田」。顕著な道筋はここまで。日光街道を渡ってからは痕跡はなさそうだが。

交差点「梅田」。顕著な道筋はここまで。日光街道を渡ってからは痕跡はなさそうだが。

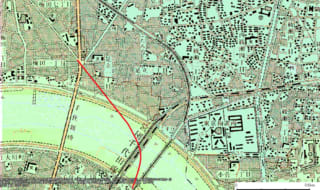

明治末頃。「荒川放水路(現荒川)」が開削される前のようす。

明治末頃。「荒川放水路(現荒川)」が開削される前のようす。 昭和初期。「荒川放水路」完成してしばらく後のようす。赤く線路が変更された路線。

昭和初期。「荒川放水路」完成してしばらく後のようす。赤く線路が変更された路線。 昭和40年代初め。

昭和40年代初め。 平成10年代。

平成10年代。

「西新井」駅方向を望む。

「西新井」駅方向を望む。 広い道路が少しカーブして南に向かう。線路跡のようだ。

広い道路が少しカーブして南に向かう。線路跡のようだ。 「亀田トレイン公園」。

「亀田トレイン公園」。 車輪のモニュメント。

車輪のモニュメント。 説明板。

説明板。 車輪の先には線路を描いた道が伸びている。

車輪の先には線路を描いた道が伸びている。 トイレの側面。

トイレの側面。

昭和初期。

昭和初期。 終戦直後。

終戦直後。 昭和50年代。

昭和50年代。 「東武ストア」(旧駅舎)側から「環七」をはさんで、現在の「大師前」駅方向を望む。いくぶんカーブして建っているのは、かつての線路上のせいか?

「東武ストア」(旧駅舎)側から「環七」をはさんで、現在の「大師前」駅方向を望む。いくぶんカーブして建っているのは、かつての線路上のせいか? 「東武ストア」店頭にあった掲示。「東上線100周年」「東武ストア55周年」と。

「東武ストア」店頭にあった掲示。「東上線100周年」「東武ストア55周年」と。 かつての駅前(西側)。駐輪場辺りまでは駅構内だった。

かつての駅前(西側)。駐輪場辺りまでは駅構内だった。 西側から望む。右の道路と中央の建物がかつての「大師前」駅から少し伸びた線路跡。道路に沿って、住宅が西に続いている。

西側から望む。右の道路と中央の建物がかつての「大師前」駅から少し伸びた線路跡。道路に沿って、住宅が西に続いている。 「東武ストア」の上は、集合住宅になっている。

「東武ストア」の上は、集合住宅になっている。 様変わり。

様変わり。

正面が「西新井」駅。

正面が「西新井」駅。

JR線の向こう側。こんもりとした部分が複線だったところ、あるいはもともとの線路跡?

JR線の向こう側。こんもりとした部分が複線だったところ、あるいはもともとの線路跡?

「跨線橋」。

「跨線橋」。

窪地(実際に川が流れてはいなかったようです)に橋脚を設置して、架橋などの訓練施設にしました。

窪地(実際に川が流れてはいなかったようです)に橋脚を設置して、架橋などの訓練施設にしました。

道路に沿って5基ほど残っている。

道路に沿って5基ほど残っている。

緑に覆われているが、特に大きな遊具もない。

緑に覆われているが、特に大きな遊具もない。

昭和20年代後半(戦後)。

昭和20年代後半(戦後)。 昭和40年代前半。

昭和40年代前半。 平成10年代。(以上、「今昔マップ」より)。

平成10年代。(以上、「今昔マップ」より)。

この先に「新津田沼」駅=のち「藤崎台」駅があったようです。

この先に「新津田沼」駅=のち「藤崎台」駅があったようです。

公園全景。機関車と千葉工業記念碑。

公園全景。機関車と千葉工業記念碑。 新京成線「新津田沼」駅前。この一帯がかつての「鉄道第二連隊材料廠・倉庫」だった。大きく様変わりしています。

新京成線「新津田沼」駅前。この一帯がかつての「鉄道第二連隊材料廠・倉庫」だった。大きく様変わりしています。 歩道橋からの「千葉工業大学正門」。ずっと以前は、JR線の跨線橋はなく、踏切だったそうです。

歩道橋からの「千葉工業大学正門」。ずっと以前は、JR線の跨線橋はなく、踏切だったそうです。 JR線をはさんで「千葉工大正門」を望む。

JR線をはさんで「千葉工大正門」を望む。 煉瓦造りの「鉄道第二連隊兵舎表門」。

煉瓦造りの「鉄道第二連隊兵舎表門」。 「登録有形文化財」碑。

「登録有形文化財」碑。

大学の塀伝いにちょっと行った先にあった煉瓦造り。これも当時のものか?

大学の塀伝いにちょっと行った先にあった煉瓦造り。これも当時のものか?

明治後半。

明治後半。 昭和初期。

昭和初期。 昭和20年代。戦後。

昭和20年代。戦後。 昭和40年頃。

昭和40年頃。 現在(以上、「今昔マップ」より)。

現在(以上、「今昔マップ」より)。

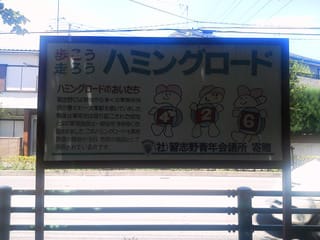

まだまだ北東に「ハミングロード」は続きますが、このあたりから津田沼方向へ向かいました(「大久保駅」下車)。

まだまだ北東に「ハミングロード」は続きますが、このあたりから津田沼方向へ向かいました(「大久保駅」下車)。

しばらく進むと、本格的な遊歩道に。そこに案内板がありました。

しばらく進むと、本格的な遊歩道に。そこに案内板がありました。

ほぼ直線の道。

ほぼ直線の道。 南側(左側)は、住宅や畑がありますが、一段と低い位置になっています。線路は、小高い台地の南端をたどるようにして通っていたようです。

南側(左側)は、住宅や畑がありますが、一段と低い位置になっています。線路は、小高い台地の南端をたどるようにして通っていたようです。 赤い線が「ハミングロード」旧線路。

赤い線が「ハミングロード」旧線路。 南を望む。畑の向こうには京成線。

南を望む。畑の向こうには京成線。 北西を望む。田園風景が広がります。

北西を望む。田園風景が広がります。 「習志野署」手前で、広い道路から左の住宅街に入って行きます。

「習志野署」手前で、広い道路から左の住宅街に入って行きます。 道が狭くなって、草木に覆われてしまいます(「習志野署」裏手)。

道が狭くなって、草木に覆われてしまいます(「習志野署」裏手)。

大きな境界標。表面の字はまったく不明。

大きな境界標。表面の字はまったく不明。 ?

? さらにたどっていくと、

さらにたどっていくと、 これはJR境界標。

これはJR境界標。

大正時代。○が「鉄道材料廠」、→が「綿打池」。

大正時代。○が「鉄道材料廠」、→が「綿打池」。 昭和40年代。↓「国鉄貨物線」となっている。

昭和40年代。↓「国鉄貨物線」となっている。 現在。上から「千葉経済大学」、「競輪場」、「千葉公園」。線路は道路となっている(「今昔マップ」より)。

現在。上から「千葉経済大学」、「競輪場」、「千葉公園」。線路は道路となっている(「今昔マップ」より)。 「千葉けいりん」入口。

「千葉けいりん」入口。 壁絵がずらり。

壁絵がずらり。

少し左にカーブしていきます。

少し左にカーブしていきます。 振り返って「千葉公園」方向を望む。

振り返って「千葉公園」方向を望む。 ↓の道が線路跡(の一部)。このあたりでは、材料廠内に縦横に線路が敷かれていた。現存する道路が旧線路跡と思われる。

↓の道が線路跡(の一部)。このあたりでは、材料廠内に縦横に線路が敷かれていた。現存する道路が旧線路跡と思われる。 モノレール「作草部(さくさべ)」駅付近。

モノレール「作草部(さくさべ)」駅付近。 「千葉経済大学附属高校」付近から千葉公園方向を望む。

「千葉経済大学附属高校」付近から千葉公園方向を望む。 「旧鉄道連隊材料廠煉瓦建築」

「旧鉄道連隊材料廠煉瓦建築」 北側(駐車場側)。

北側(駐車場側)。 南東の角(建物入口付近)。

南東の角(建物入口付近)。 右に建物の説明板あり。

右に建物の説明板あり。 南側。

南側。 東側外壁。

東側外壁。 この建物の前に残っている当時の線路。

この建物の前に残っている当時の線路。

線路が何カ所か残っていました。

線路が何カ所か残っていました。 内部のようすはうかがい知ることはできませんでした。

内部のようすはうかがい知ることはできませんでした。 この建物も立ち入り禁止。関連がある施設か?

この建物も立ち入り禁止。関連がある施設か?

1970年頃のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より。)貨物線は廃止されたが、まだ建物は残っている。中央上の白い屋根の建物が「材料廠」。

1970年頃のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より。)貨物線は廃止されたが、まだ建物は残っている。中央上の白い屋根の建物が「材料廠」。