わずか10数時間の自公密室協議で(公明党の譲歩を勝ち取り)、アベ内閣は「集団的自衛権」(そのものずばりの表現は「目くらまし戦術」で記載されていない)行使に向けて、「解釈改憲」「憲法第9条」の骨抜きを閣議決定しました。アベは「外国の船を守る」という詭弁(「船」じゃないだろう、他国の軍艦・軍隊を守るだろう!)を弄し、「ありうる」を「ありえる」と平気で間違える程度の日本語力で、高揚した気分が満面に出ていました。

ブレーンの岡崎に至っては、アベ以上に興奮して、自らの思惑通り、してやったりとの満足感が、気味悪いほど。自衛隊発足60年目にして、各地の自衛隊基地がいよいよ戦中の活動拠点・施設になっていきそうな、7月1日の出来事。

「千葉公園」。大きな慰霊塔をはじめ、戦前、戦中の軍隊施設の一部が残っています。そして、周辺のここかしこに残る「戦争遺跡」。

「つわものどもと学園地域コース」。

「つわものども」の跡が戦後、「学園施設」や「病院施設」そして、落ち着いた「住宅街」に大きく変貌し、まさに人々の命と生活と未来につなぐ地域となった。が、かつての遠い「出来事」がいつのまにか、現実になったら・・・。

そんな複雑な思いも込めて、7月1日、お昼前から午後にかけて、探索してみました。JR千葉駅がスタートです。

JR「千葉」駅は、1963(昭和38)年、現在地に移転するまでは、800mほど東千葉駅寄りにあり、佐倉駅・銚子駅(「内房線」)方面から船橋駅・東京方面と蘇我駅・安房鴨川駅(「外房線」)方面の二又に分かれていた。

そのため、東京方向から蘇我駅・安房鴨川駅方面に向かう列車は、スイッチバックで方向転換していた。

移転によって船橋駅・東京方面から蘇我駅・安房鴨川駅方面と佐倉駅・銚子駅方面の二又に分かれる線形に改良されたが、駅全体がV字状になっているのはその名残り。

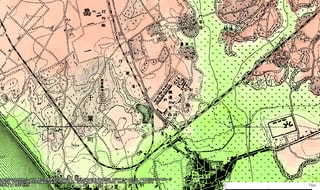

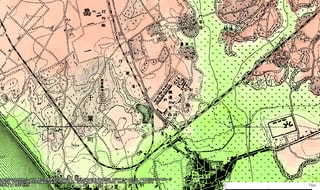

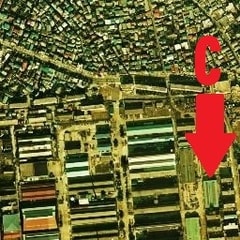

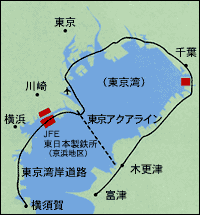

鉄道大隊(のち、「鉄道連隊」)専用の軍用線路は現在の千葉駅付近から北西に向かって進んでいた。千葉公園一帯から千葉経済大学、さらにモノレールの東側一帯は、「鉄道第一連隊」「陸軍歩兵学校」などほとんど軍の施設であった。

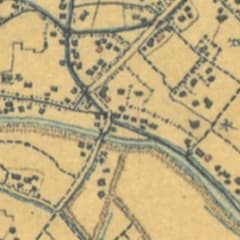

明治時代中期。中央下の池が「綿打池」。周辺は、鉄道連隊の活動区域となっている。

戦前。昭和初期。専用線も伸びている。上は、材料廠(鉄道材料倉庫)。現・千葉経済大学一帯。

昭和60年代。すでに撤去され、道路に。JR千葉駅も現在地になっている。

平成7年頃。千葉都市モノレール2号線完成後。(「今昔マップ」より)

本線から離れて、北に向かう。

千葉駅方向を望む。

「千葉公園」内にある高台「荒木山」。昭和8年12月に建てられたもの。

昭和8年(1933年)はどういう年だったか、といえば、

1月1日 - 日本軍が山海関で支那軍と衝突

1月30日 - ヒトラーが独首相に就任、ナチス政権獲得

2月20日 - 作家小林多喜二が治安維持法違反容疑で逮捕される。東京・築地署に留置され特別高等警察の拷問により虐殺される。

2月24日 - 国際連盟が日本軍の満洲撤退勧告案を42対1で可決。松岡代表退場。

3月24日 - 独国会で全権委任法可決され、ナチス独裁が確立

4月10日 - 関東軍が長城線を越えて華北に進撃開始

5月27日 - 日本が中国国民党との間で塘沽協定を結ぶ(満州事変の終結)。

8月9日 - 第1回関東地方防空大演習実施

10月14日 - ドイツが国際連盟を脱退

こんな具合で、ますますきな臭くなって来た年でもありました。2年後に「2・26事件」が起こります。

荒木山への階段。

こんもりとした樹木に覆われている。

高台の広場にある「荒木山由来」碑。

この小高い丘は、以前、連隊ラッパ手の訓練が行われ、「喇叭山(らっぱやま)」と呼ばれ親しまれていましたが、殉職した荒木大尉を悼む鉄道第一連隊の兵たちにより銅像が建立されたため、以後「荒木山」と呼ばれるようになりました。

その後、物資窮乏の時局を迎えて、銅像の姿は消えてしまいましたが、今でも、この小高い丘は「荒木山」と呼ばれ、市民に親しまれています。

満州事変で先頭に立って戦い亡くなった鉄道第一連隊の「荒木大尉」の名をとって名付けられました。戦前までは,この荒木大尉の銅像が建っていましたが,現在は展望台になっています。

(

HPより)

現在の広場のようす。

現在の街並み。

当時のようす。

公園の奥を進むと「護国神社」と大きな「忠霊塔」がある広場に。

忠霊塔。左右に陸軍、海軍の慰霊碑が置かれている。かつてここは、「陸軍墓地」であった。

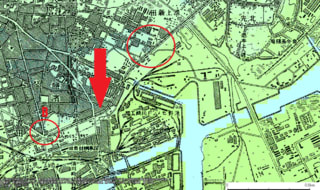

昭和初期。○が「陸軍墓地」。

1954(昭和29)年頃。「陸軍墓地」と記されたところに「忠霊塔」とある(○の箇所)。↓はかつての軍用線路で、戦後もしばらくは千葉駅から国鉄の専用線に転用されたが、1984(昭和59)年に廃止となった。

「忠霊塔」を回り込んだところに「荒木大尉」の碑があります。

「忠魂」碑。

レリーフ。

荒木 克業(あらき かつなり、1907年(明治40年)10月20日‐1932年12月3日)

日本陸軍の軍人。 陸士41期。熊本県旧飽託郡内田村(現・熊本市南区)出身。最終階級は工兵中尉、死後大尉。

昭和4年(1929年)7月17日、陸軍士官学校(41期)を卒業、同年10月25日より千葉の鉄道第1連隊第2中隊の所属となる。

1932年(昭和7年)9月27日、満州国軍の人事配置に不満を持った旧張学良軍の蘇炳文少将ら満州国軍黒龍江省駐留軍の軍人数千人が『東北民衆救国軍』を名のり満州里で挙兵、満州里領事や特務機関長、国境警察署長、民間人ら在留邦人数百名を人質とし、ホロンバイル独立を宣言した。世にいうホロンバイル事件である。

関東軍は交渉を打ち切り、ただちに第十四師団にこの東北民衆救国軍の撃退と邦人救出を命じた。第14師団には鉄道第1連隊の第2中隊および材料廠の一部が隷下に組み込まれ、列車追撃隊を編成した。荒木大尉は小隊長としてこの列車追撃隊の先頭となり、12月1日、九一式広軌牽引車2両をもって斉斉哈爾を出発。道中無数の破壊線路を修復しつつ満州里へと向かった。

12月3日午後3時15分、大興安嶺隧道東麓環状線路交叉点のループ線下側東方約200メートルにさしかかるころ、上方より敵の攻撃を受け、橋梁(全長17メートル)が損傷。追撃隊は直ちに敵を排除し、橋梁を修復した。すると山上の敵は今度は石塊を満載した車輌3輌を列車追撃隊に突放した。荒木は装甲単車を後退させると部下4名とともにすかさず下車し、橋梁前方に2個、後方に1個の脱線器を取り付けた。だが荒木は部下を後退させ一人脱線器の装着具合を確認していたため退避が遅れ、脱線した貨車の落石を受け死亡した。追撃隊は12月6日午後1時30分満洲里に到着。戦力を失った蘇はソ連へと亡命し、監禁中の邦人は全員救出された。

死後、この功績を称え、関東軍司令官武藤信義大将より鉄道兵初の個人感状が授与された。

死後、荒木は満州事変における英雄として祭り上げられ、特に地元・熊本県では浄瑠璃や浪花節にも取り上げられた。1933年(昭和8年)3月9日、熊本教育会により公募で歌詞を募集した「荒木大尉の歌」が制作された。応募した618編のうち1等は新聞記者の島田四郎(のち熊本日日新聞社長)が入選した。

また、鉄道第一連隊の敷地内で連隊のラッパ手の訓練が行われていた小高い丘に、殉職した荒木大尉を悼む同連隊の兵達により銅像が建立され、1933年(昭和8年)12月、荒木山公園として整備された。だが、銅像は戦争末期に供出されてしまい、敗戦によって荒木の名前も人々から忘れ去られてしまった。今では、千葉公園の敷地内にある「荒木山」の名前と台座にはめ込まれていたレリーフが残るのみである。(以上、「Wikipedia」参照)

まさに「時の人」であったわけです。

草地のこの広場の片隅には軍人慰霊碑がいくつか建てられてあります。

「日中戦士鎮魂碑」。

「慰霊碑 支那駐屯歩兵第3聨隊」。

ある種の「聖地」のような趣。

一方で、この地域の軍事施設、さらに千葉市街地は、昭和20年・戦争末期二度にわたる米軍機の空襲によって大きな被害が出たこと地域でもあります。

・6月10日

7時45分からB-29の編隊100機によって攻撃された。被害地域は蘇我の日立航空機千葉工場(跡地は現在JFEスチール東日本製鉄所の一部)、新宿町、富士見町付近で、同日の空襲によって千葉県立千葉高等女学校(現:千葉県立千葉女子高等学校)などの施設も被災した。被災面積は26ha、死傷者は391名。

・7月7日

1時39分から3時5分にかけての夜間空襲で、B29・124機によって行われた。この空襲によって、省線千葉駅、(旧)京成千葉駅のほか椿森や作草部等にあった千葉陸軍病院、 鉄道第一聯隊、千葉陸軍兵器補給廠、気球聯隊、陸軍歩兵学校、千葉陸軍戦車学校、陸軍高射学校などの軍事施設に被害が出た。また、千葉市街地を目標にした129機のB29による焼夷弾などにより千葉市中心地のほとんどが焼け野原となった。被災面積205Ha、死傷者は1204人。

平和の大切さ知ろう 千葉市空襲から69年 体験者が戦争語る

平和の大切さ知ろう 千葉市空襲から69年 体験者が戦争語る

2014年6月11日

HPより

千葉市空襲から六十九年にあたる十日、同空襲や戦争体験を伝える集いが同市中央区の「きぼーる」で開かれた。戦争体験者が空襲などの戦争体験を語り、平和の大切さを訴えた。

千葉市空襲は一九四五年六月十日と七月七日に市内約七割を焼失し、約九百人の犠牲者が出た。

集いは、千葉市内で活動する「ちば・戦争体験を伝える会」(市川まり子代表)などが主催し、八日から始まったパネル展「ピースフェア2014」の一環。

集いには、戦時中に空襲や戦争を体験した人たちが自らの戦争体験を語った。千葉市花見川区の杉本百合子さん(84)は東京大空襲で家を燃やされた経験や教育勅語を覚えさせられた小学校での教育を振り返り、「真珠湾攻撃が始まり日本は強いと教えられたが、米国に負けるのではと思っていた」と話した。

千葉市中央区の酒井健一さん(82)は、千葉市空襲前の一九四五年五月八日に米軍戦闘機からの機銃掃射を受けた体験などを語った。「勝ち目のない戦争だったが、国は国民を戦争にかりたてた。平和のありがたさを伝えていきたい」と平和の大切さを訴えた。ピースフェアは十二日まで。 (砂上麻子)

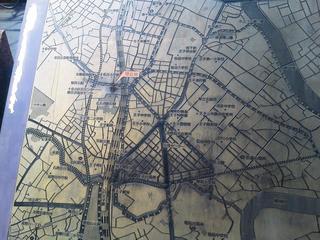

「鉄道大隊記念碑」。1903(明治36)年建立。住宅地の一角、「椿森集会所」の隣の緑地にある。灌木や雑草に覆われたまま。表面の文字は判読できない。また、石碑の裏には、戦没者や北京郊外の鉄道路線図(北清事変ニ於ケル鐵道圖)などが刻まれているらしいが、未確認。

「鉄道大隊記念碑」。1903(明治36)年建立。住宅地の一角、「椿森集会所」の隣の緑地にある。灌木や雑草に覆われたまま。表面の文字は判読できない。また、石碑の裏には、戦没者や北京郊外の鉄道路線図(北清事変ニ於ケル鐵道圖)などが刻まれているらしいが、未確認。

関東財務局千葉財務事務所門柱。

関東財務局千葉財務事務所門柱。

意味なく広い十字路があった。

意味なく広い十字路があった。 「千葉陸軍病院」跡。 陸軍の解体により厚生省所管となり、国立千葉病院として発足。現在、 独立行政法人国立病院機構千葉医療センター。

「千葉陸軍病院」跡。 陸軍の解体により厚生省所管となり、国立千葉病院として発足。現在、 独立行政法人国立病院機構千葉医療センター。 「椿森中」との境界線にあった「厚生省」と記され境界標。

「椿森中」との境界線にあった「厚生省」と記され境界標。

見上げるほど、かなり大きな遺構。

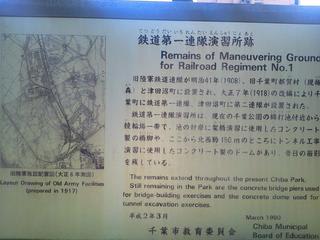

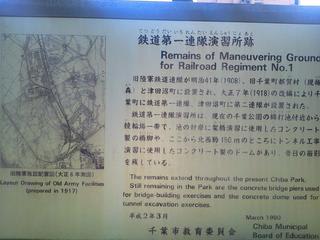

見上げるほど、かなり大きな遺構。 説明板。

説明板。 当時の演習のようす。

当時の演習のようす。 西側の高台に残る橋脚。

西側の高台に残る橋脚。 そこから下方の橋脚を望む。

そこから下方の橋脚を望む。

これもかなり大きな遺構。

これもかなり大きな遺構。 上部には「鉄道連隊」のマーク。

上部には「鉄道連隊」のマーク。 側面。

側面。  内壁。

内壁。 「元鉄道隊が演習時構築せる隧道 全国鉄道連隊連合会」。「鉄道連隊」は、第一連隊(千葉)、第二連隊(習志野)をもとにして、20の連隊が存在した。

「元鉄道隊が演習時構築せる隧道 全国鉄道連隊連合会」。「鉄道連隊」は、第一連隊(千葉)、第二連隊(習志野)をもとにして、20の連隊が存在した。 橋脚と「綿打池」のほぼ対岸にある。

橋脚と「綿打池」のほぼ対岸にある。

平らで四角い塊も。

平らで四角い塊も。 ボルト痕。

ボルト痕。

「つわものどもと学園地域コース」。

「つわものどもと学園地域コース」。

明治時代中期。中央下の池が「綿打池」。周辺は、鉄道連隊の活動区域となっている。

明治時代中期。中央下の池が「綿打池」。周辺は、鉄道連隊の活動区域となっている。 戦前。昭和初期。専用線も伸びている。上は、材料廠(鉄道材料倉庫)。現・千葉経済大学一帯。

戦前。昭和初期。専用線も伸びている。上は、材料廠(鉄道材料倉庫)。現・千葉経済大学一帯。 昭和60年代。すでに撤去され、道路に。JR千葉駅も現在地になっている。

昭和60年代。すでに撤去され、道路に。JR千葉駅も現在地になっている。 平成7年頃。千葉都市モノレール2号線完成後。(「今昔マップ」より)

平成7年頃。千葉都市モノレール2号線完成後。(「今昔マップ」より) 本線から離れて、北に向かう。

本線から離れて、北に向かう。 千葉駅方向を望む。

千葉駅方向を望む。 「千葉公園」内にある高台「荒木山」。昭和8年12月に建てられたもの。

「千葉公園」内にある高台「荒木山」。昭和8年12月に建てられたもの。 荒木山への階段。

荒木山への階段。 こんもりとした樹木に覆われている。

こんもりとした樹木に覆われている。 高台の広場にある「荒木山由来」碑。

高台の広場にある「荒木山由来」碑。 HPより)

HPより)

現在の広場のようす。

現在の広場のようす。 現在の街並み。

現在の街並み。 当時のようす。

当時のようす。

忠霊塔。左右に陸軍、海軍の慰霊碑が置かれている。かつてここは、「陸軍墓地」であった。

忠霊塔。左右に陸軍、海軍の慰霊碑が置かれている。かつてここは、「陸軍墓地」であった。 昭和初期。○が「陸軍墓地」。

昭和初期。○が「陸軍墓地」。 1954(昭和29)年頃。「陸軍墓地」と記されたところに「忠霊塔」とある(○の箇所)。↓はかつての軍用線路で、戦後もしばらくは千葉駅から国鉄の専用線に転用されたが、1984(昭和59)年に廃止となった。

1954(昭和29)年頃。「陸軍墓地」と記されたところに「忠霊塔」とある(○の箇所)。↓はかつての軍用線路で、戦後もしばらくは千葉駅から国鉄の専用線に転用されたが、1984(昭和59)年に廃止となった。 「忠魂」碑。

「忠魂」碑。 レリーフ。

レリーフ。 「日中戦士鎮魂碑」。

「日中戦士鎮魂碑」。 「慰霊碑 支那駐屯歩兵第3聨隊」。

「慰霊碑 支那駐屯歩兵第3聨隊」。 ある種の「聖地」のような趣。

ある種の「聖地」のような趣。

HPより

HPより

踏切付近。

踏切付近。 日本製紙(北王子駅)方向を望む。

日本製紙(北王子駅)方向を望む。 王子駅方向を望む。手前に見える橋は、板橋、十条の火薬製造工場と王子の火薬製造工場を結ぶ「軍用電車(電氣鐵道)」線路跡につくられたJR線をまたぐ高架橋。この道路のJR線の西側に「電氣鐵道」関連のモニュメントがある「ちんちん山児童遊園」(すでに紹介済)がある。奥に見える橋脚は新幹線。

王子駅方向を望む。手前に見える橋は、板橋、十条の火薬製造工場と王子の火薬製造工場を結ぶ「軍用電車(電氣鐵道)」線路跡につくられたJR線をまたぐ高架橋。この道路のJR線の西側に「電氣鐵道」関連のモニュメントがある「ちんちん山児童遊園」(すでに紹介済)がある。奥に見える橋脚は新幹線。

新幹線と跨線橋。左側はJRの本線。

新幹線と跨線橋。左側はJRの本線。 JR線を跨ぐ歩道橋から北側を望む。

JR線を跨ぐ歩道橋から北側を望む。 南側。

南側。 JRの本線。左の新幹線高架下に「北王子線」がある。

JRの本線。左の新幹線高架下に「北王子線」がある。 JR敷地を示す境界標。

JR敷地を示す境界標。 並行する道路から見た線路。

並行する道路から見た線路。

かつては自転車の鼻面を気動車が通過していたわけです。

かつては自転車の鼻面を気動車が通過していたわけです。

王子駅手前のガード。新幹線、「北王子線」、JRの本線。

王子駅手前のガード。新幹線、「北王子線」、JRの本線。 王子駅ホームから。一番右が「北王子線」。「石神井川」を越えるガードがそのまま残っています。

王子駅ホームから。一番右が「北王子線」。「石神井川」を越えるガードがそのまま残っています。 ホームの南端から。

ホームの南端から。 一番手前が「北王子線」。

一番手前が「北王子線」。

上野~尾久~赤羽と続く東北本線の上を越える「北王子線」。

上野~尾久~赤羽と続く東北本線の上を越える「北王子線」。 王子駅と上中里駅の中間にある跨線橋から。

王子駅と上中里駅の中間にある跨線橋から。

右手に見える駅が「上中里」駅。

右手に見える駅が「上中里」駅。

1970年頃のようす

1970年頃のようす 敷地の北のはずれ、王子5丁目団地西側のところにある「産業考古学探索路」案内。赤い←が案内板の位置。

敷地の北のはずれ、王子5丁目団地西側のところにある「産業考古学探索路」案内。赤い←が案内板の位置。

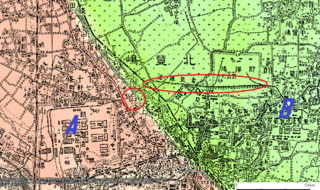

1880年代のようす(「同」より)。→に「抄紙部」とあり、これが上にある明治6年創設の「抄紙会社」のこと。現在のJR王子駅前に当たる。蛇行している川は、「石神井川」。

1880年代のようす(「同」より)。→に「抄紙部」とあり、これが上にある明治6年創設の「抄紙会社」のこと。現在のJR王子駅前に当たる。蛇行している川は、「石神井川」。

現在は、「日本製紙物流株式会社」と「エヌビー運輸株式会社」となっている。

現在は、「日本製紙物流株式会社」と「エヌビー運輸株式会社」となっている。  案内板付近から見た敷地内。

案内板付近から見た敷地内。 敷地の北側のところから道路を望む。

敷地の北側のところから道路を望む。 西側に接する道は「桜田通り」。

西側に接する道は「桜田通り」。

フェンスにはこんな句が。「花咲けば十条倉庫の汽車ぽっぽ」。地元の人に密着していた証拠?

フェンスにはこんな句が。「花咲けば十条倉庫の汽車ぽっぽ」。地元の人に密着していた証拠? かなり広くて長い構内ホーム。

かなり広くて長い構内ホーム。 すっかり雑草に覆われた線路。

すっかり雑草に覆われた線路。 構内引き込み線入口から北を望む。右が積み卸しホーム。

構内引き込み線入口から北を望む。右が積み卸しホーム。 王子駅方向を望む。

王子駅方向を望む。 踏切施設はまだそのまま。

踏切施設はまだそのまま。

警告の看板などもすっかりさび付いたまま。

警告の看板などもすっかりさび付いたまま。

須賀線との分岐点。須賀線の跡は公園になっている。

須賀線との分岐点。須賀線の跡は公園になっている。 須賀線は右にカーブしながら北本通りを越えて豊島5丁目団地方向に進んでいた。現在は、道路になっている。

須賀線は右にカーブしながら北本通りを越えて豊島5丁目団地方向に進んでいた。現在は、道路になっている。

合流方向を振り返る。右の公園がかつての須賀線跡。

合流方向を振り返る。右の公園がかつての須賀線跡。

1970年頃のようす(「同」より)。すでに「須賀線」は廃止になっている。○が分岐点。

1970年頃のようす(「同」より)。すでに「須賀線」は廃止になっている。○が分岐点。

案内図。左が北。

案内図。左が北。

1870年代のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。上の図のA~Cに対応している。まだ公園も図書館も出来ていない。JR線を越える立体交差の道路も未完成。中央の大きな敷地が「自衛隊」。下方、蛇行して流れる川が石神井川。

1870年代のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。上の図のA~Cに対応している。まだ公園も図書館も出来ていない。JR線を越える立体交差の道路も未完成。中央の大きな敷地が「自衛隊」。下方、蛇行して流れる川が石神井川。

2010年代後半のようす。図書館も完成。

2010年代後半のようす。図書館も完成。 案内図付近から東を望む。JR線方向。

案内図付近から東を望む。JR線方向。 西側方向を望む。自衛隊施設方向。

西側方向を望む。自衛隊施設方向。 「ちんちん山児童遊園」。

「ちんちん山児童遊園」。

トンネルの石積みのモニュメント。児童遊園の前にある道路(盛り土された軍用鉄道をくぐる道)にあったトンネルの入口部分。したがって、トンネルの向いている方向は90度ずれている。

トンネルの石積みのモニュメント。児童遊園の前にある道路(盛り土された軍用鉄道をくぐる道)にあったトンネルの入口部分。したがって、トンネルの向いている方向は90度ずれている。 上部に「東京砲兵工廠」のマーク。

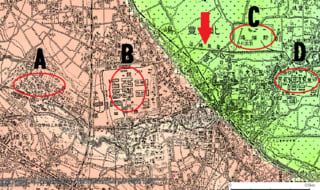

上部に「東京砲兵工廠」のマーク。 明治時代後期。「今昔マップ」より)A:火薬製造所 B:銃包製造所 C:貯弾場 D:火薬製造所製薬所。↓:電氣鐵道。

明治時代後期。「今昔マップ」より)A:火薬製造所 B:銃包製造所 C:貯弾場 D:火薬製造所製薬所。↓:電氣鐵道。 (「同」より)

(「同」より) 現在、十条駅前からの道路(南に進むと「本郷通り」となる)からJR線を越えて「北本通り」に通じる道路は高架橋になっている(軍用鉄道は、もともとはこの高架道路の下にあり、トンネルと盛り土で結んでいた)。東に向かって急な下り坂になっている。

現在、十条駅前からの道路(南に進むと「本郷通り」となる)からJR線を越えて「北本通り」に通じる道路は高架橋になっている(軍用鉄道は、もともとはこの高架道路の下にあり、トンネルと盛り土で結んでいた)。東に向かって急な下り坂になっている。 鉄道が通っていた道路から西を望む。けっこう深いトンネルになっている。上部は、見上げるような高さ。「南大橋」と二重構造になっている「南橋トンネル」。

鉄道が通っていた道路から西を望む。けっこう深いトンネルになっている。上部は、見上げるような高さ。「南大橋」と二重構造になっている「南橋トンネル」。 三平坂。名主の滝公園の北側。けっこう急な坂道が続く。この一帯が地図上で最も標高の高い場所。東十条駅方向から進んで、先ほどのトンネル(モニュメント)をくぐるとこの坂につながっていた、と思われる。名主の滝公園は、その名の通り、本郷台地の下にある公園。

三平坂。名主の滝公園の北側。けっこう急な坂道が続く。この一帯が地図上で最も標高の高い場所。東十条駅方向から進んで、先ほどのトンネル(モニュメント)をくぐるとこの坂につながっていた、と思われる。名主の滝公園は、その名の通り、本郷台地の下にある公園。

D地点に向かう鉄道の跡は広い道路となって、明治通りを横切り東に進んでいく。左側に続く緑地公園はかつての用水路跡。

D地点に向かう鉄道の跡は広い道路となって、明治通りを横切り東に進んでいく。左側に続く緑地公園はかつての用水路跡。 石神井川に架かる右奥の橋は、かつて鉄道橋だったところにある。

石神井川に架かる右奥の橋は、かつて鉄道橋だったところにある。 首都高の高架。目の下は石神井川。その先は、隅田川との合流点。

首都高の高架。目の下は石神井川。その先は、隅田川との合流点。

新緑がまぶしい公園。

新緑がまぶしい公園。 HPより)

HPより) 大きな溜池。この公園には湧水もあるようだ。この池は昔のまま?

大きな溜池。この公園には湧水もあるようだ。この池は昔のまま?

1880年頃のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。「溜池」と記された池か?

1880年頃のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。「溜池」と記された池か? 田んぼとその奥に古民家。

田んぼとその奥に古民家。 旧松澤家住宅。江戸時代後期。ここに移築され、保存されている。

旧松澤家住宅。江戸時代後期。ここに移築され、保存されている。 昔懐かしい農家の庭先。

昔懐かしい農家の庭先。 公園の西門付近。線路は公園の北側・境付近を西に向かっていた。現在、その跡は、公園事務所などの建物になっている。左側の建物が線路跡に建っているものと思われる。

公園の西門付近。線路は公園の北側・境付近を西に向かっていた。現在、その跡は、公園事務所などの建物になっている。左側の建物が線路跡に建っているものと思われる。 広い通りをわたった向かい側にある「区立若葉福祉園」は跡地に建っている。歩道橋から望む。

広い通りをわたった向かい側にある「区立若葉福祉園」は跡地に建っている。歩道橋から望む。

1970年代頃のようす(「同」より)。まだ廃線跡が整地されていない。カーブして進んでいたことがわかる。現在は、宅地化されてしまい、痕跡は見当たらない。建物によって分かるくらい。線路に沿っていた道は、現在も一部残っている。

1970年代頃のようす(「同」より)。まだ廃線跡が整地されていない。カーブして進んでいたことがわかる。現在は、宅地化されてしまい、痕跡は見当たらない。建物によって分かるくらい。線路に沿っていた道は、現在も一部残っている。

2010年代のようす。線路跡に建物。

2010年代のようす。線路跡に建物。

航空写真上からはこの建物が線路跡に建っていると思われるが。

航空写真上からはこの建物が線路跡に建っていると思われるが。 もう少し南に行ったところ。右側の建物(「凸版物流」の敷地西側の一部)が線路跡。線路沿いの道が左。

もう少し南に行ったところ。右側の建物(「凸版物流」の敷地西側の一部)が線路跡。線路沿いの道が左。 左が団地。境界線のフェンスをはさんで右のマンションが線路跡に建てられたものらしい。

左が団地。境界線のフェンスをはさんで右のマンションが線路跡に建てられたものらしい。 正面が味の素フィールド。そこまで線路は続いていた。

正面が味の素フィールド。そこまで線路は続いていた。 通りから振り返る。左手のマンションが線路跡。その左隣は古い民家(上の航空写真にも写っている)。

通りから振り返る。左手のマンションが線路跡。その左隣は古い民家(上の航空写真にも写っている)。 この奥の方まで線路は敷かれていた。

この奥の方まで線路は敷かれていた。 すっかり面影は見当たらない。

すっかり面影は見当たらない。

明治時代後期の頃のようす。↓には「兵器庫」との表示。この敷地に線路は入っていきます。

明治時代後期の頃のようす。↓には「兵器庫」との表示。この敷地に線路は入っていきます。 戦前のようす。上の↓には「火薬庫」とあります。○は被服庫。ここに支線が伸びています。

戦前のようす。上の↓には「火薬庫」とあります。○は被服庫。ここに支線が伸びています。 2000年代初めの頃のようす。↓A「火薬庫」は、桐ヶ丘団地に、↓B「兵器庫」は、現在は「味の素フィールド西が丘」、○D「被服庫」は、赤羽台団地になっています。○Cは、当時から台地(軍施設があった)脇の田んぼ地帯で、現在、「赤羽自然観察公園」や「赤羽スポーツの森公園」として整備されています。(以上「今昔マップ」より)。

2000年代初めの頃のようす。↓A「火薬庫」は、桐ヶ丘団地に、↓B「兵器庫」は、現在は「味の素フィールド西が丘」、○D「被服庫」は、赤羽台団地になっています。○Cは、当時から台地(軍施設があった)脇の田んぼ地帯で、現在、「赤羽自然観察公園」や「赤羽スポーツの森公園」として整備されています。(以上「今昔マップ」より)。 赤羽駅西口から少し坂を上がったところからスタート。正面の建物と左の空地が線路跡と思われる。

赤羽駅西口から少し坂を上がったところからスタート。正面の建物と左の空地が線路跡と思われる。 未整備の土地が残っている。

未整備の土地が残っている。 西側から望む。

西側から望む。 赤い線が線路跡。↓が「赤羽八幡神社」。1970年代のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。新幹線がまだ建設されていない。その後、神社の脇に新幹線の高架ができて周辺のようすも大きく変化しています。

赤い線が線路跡。↓が「赤羽八幡神社」。1970年代のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。新幹線がまだ建設されていない。その後、神社の脇に新幹線の高架ができて周辺のようすも大きく変化しています。 ここから「赤羽緑道公園」が始まる。静かで落ち着いた散歩道。

ここから「赤羽緑道公園」が始まる。静かで落ち着いた散歩道。 車輪のモニュメント。JR赤羽駅西口広場から通じる道路に架けた歩道橋。

車輪のモニュメント。JR赤羽駅西口広場から通じる道路に架けた歩道橋。 振り返って望む。右手に小鳥のブロンズ像が並んでいる。

振り返って望む。右手に小鳥のブロンズ像が並んでいる。 ほぼかつての線路と同じように進んでいく。

ほぼかつての線路と同じように進んでいく。 ところどころ、すれ違う箇所のように線路が分かれている。

ところどころ、すれ違う箇所のように線路が分かれている。 遊具などもなく、自転車も入って来ない。

遊具などもなく、自転車も入って来ない。 かつての団地のイメージとは様変わり。ここが「被服庫」跡とは想像もつかない。支線の跡はもちろん皆無。

かつての団地のイメージとは様変わり。ここが「被服庫」跡とは想像もつかない。支線の跡はもちろん皆無。 先には、鉄橋のようなものも。歩道に描かれた線路の模様も少し変わってくる。

先には、鉄橋のようなものも。歩道に描かれた線路の模様も少し変わってくる。 右手は福祉施設の建物。線路跡に沿ってカーブしている。この先で「赤羽緑道公園」はおしまい。

右手は福祉施設の建物。線路跡に沿ってカーブしている。この先で「赤羽緑道公園」はおしまい。

「亀有日立」工場のない頃。

「亀有日立」工場のない頃。 「工場」が出来た頃。引き込み線がある(青い線で表示)。

「工場」が出来た頃。引き込み線がある(青い線で表示)。 引き込み線が工場奥深くまで続いている頃。

引き込み線が工場奥深くまで続いている頃。 工場が移転し更地になっている頃。

工場が移転し更地になっている頃。 現在。

現在。 分岐点付近。現在は高架になっているが、かつては地上線だった。

分岐点付近。現在は高架になっているが、かつては地上線だった。 正面奥が引き込み線跡の住宅。

正面奥が引き込み線跡の住宅。

敷地境界線の大きな表示石が左右にある。

敷地境界線の大きな表示石が左右にある。 東側から見たところ。

東側から見たところ。

通りの方から見たところ。

通りの方から見たところ。 ブロック塀の向こう側。

ブロック塀の向こう側。

正面の建物から奥の方へ続いていく。中央奥が常磐線の高架。

正面の建物から奥の方へ続いていく。中央奥が常磐線の高架。 通りを挟んで反対側(「亀有日立」側)への延長線。この先、線路跡は定かではない。

通りを挟んで反対側(「亀有日立」側)への延長線。この先、線路跡は定かではない。 「亀有日立」工場の南側の部分・「中川公園」横の交番の向かいの建物。この付近までが線路跡のはずだが・・・。

「亀有日立」工場の南側の部分・「中川公園」横の交番の向かいの建物。この付近までが線路跡のはずだが・・・。 ←が「常磐線・亀有」方向、↑が「環七」方向。

←が「常磐線・亀有」方向、↑が「環七」方向。 広々とした空間。

広々とした空間。

その奥にある都下水道局の大きな敷地。「中川水再生センター」。

その奥にある都下水道局の大きな敷地。「中川水再生センター」。

「国道」駅付近。

「国道」駅付近。 正面の道が旧東海道。

正面の道が旧東海道。 振り返って生麦方向を望む。

振り返って生麦方向を望む。

1880年代のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。→の付近が現在の「第一京浜」との交差点付近と思われる。

1880年代のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。→の付近が現在の「第一京浜」との交差点付近と思われる。

2010年代のようす。海岸側が開発されている。

2010年代のようす。海岸側が開発されている。

1970年頃のようす(「同」より)。上の赤丸が総持寺駅跡。下のカーブして並んでいる建物が路線跡と思われる。

1970年頃のようす(「同」より)。上の赤丸が総持寺駅跡。下のカーブして並んでいる建物が路線跡と思われる。 2010年代のようす。○の部分。

2010年代のようす。○の部分。 「総持寺前」(○のところ)からの路線が載っている。

「総持寺前」(○のところ)からの路線が載っている。 廃止されて線路部分が空き地になっている。

廃止されて線路部分が空き地になっている。 現在。

現在。 「本山前桜公園」が総持寺駅跡。左手が京急本線。

「本山前桜公園」が総持寺駅跡。左手が京急本線。 京急線の高架下(合流していたあたり)からJR線をはさんで「総持寺」「鶴見大学」方向を望む。

京急線の高架下(合流していたあたり)からJR線をはさんで「総持寺」「鶴見大学」方向を望む。 京急線側から公園を望む。

京急線側から公園を望む。 正面の建物が線路跡に建てられたものと思われる。

正面の建物が線路跡に建てられたものと思われる。 その辺りから公園を望む。微妙にカーブを描いている。

その辺りから公園を望む。微妙にカーブを描いている。 細い「私道」が第一京浜まで少しカーブしながら続いている線路跡(の一部)。

細い「私道」が第一京浜まで少しカーブしながら続いている線路跡(の一部)。 家屋がわずかに左にカーブしながら縦に並んで建っている。線路跡に建てられた建物の特徴をよく表している。(JR常磐線・亀有日立引き込み線跡、京成線・白鬚線跡などにも見られる。)

家屋がわずかに左にカーブしながら縦に並んで建っている。線路跡に建てられた建物の特徴をよく表している。(JR常磐線・亀有日立引き込み線跡、京成線・白鬚線跡などにも見られる。) 常磐線・亀有日立貨物引き込み線跡。正面奥の建物が線路跡に沿って貨物列車のように並んでいる。左右の建物との向きが異なっていることに注意。

常磐線・亀有日立貨物引き込み線跡。正面奥の建物が線路跡に沿って貨物列車のように並んでいる。左右の建物との向きが異なっていることに注意。 京成電車・白鬚線跡。左側の建物(と細い路地)が線路跡。終点の白鬚橋近く。

京成電車・白鬚線跡。左側の建物(と細い路地)が線路跡。終点の白鬚橋近く。 正面奥の家の向きが軌道に合わせて横向きになっている。塀の向こうが私道部分。

正面奥の家の向きが軌道に合わせて横向きになっている。塀の向こうが私道部分。 「第一京浜」から見た私道部分。右の建物群が線路跡。

「第一京浜」から見た私道部分。右の建物群が線路跡。 右の茶色い建物が

右の茶色い建物が 「第一京浜」向かい側(線路跡の道路)から望む。白い建物と茶色い建物の間が先ほどの私道。したがって、看板のある建物が線路跡。

「第一京浜」向かい側(線路跡の道路)から望む。白い建物と茶色い建物の間が先ほどの私道。したがって、看板のある建物が線路跡。 矢印が「私道」。右が線路跡。

矢印が「私道」。右が線路跡。 この道(線路跡)は、鶴見川をこえて、「産業道路」方向に進む。鶴見川の手前付近から振り返る。

この道(線路跡)は、鶴見川をこえて、「産業道路」方向に進む。鶴見川の手前付近から振り返る。 「臨港鶴見川橋」。この橋の名にもあるように、この橋が軌道跡。

「臨港鶴見川橋」。この橋の名にもあるように、この橋が軌道跡。 「総持寺駅」方向を望む。

「総持寺駅」方向を望む。 産業道路方向を望む。

産業道路方向を望む。

「鋼管通五丁目緑地」。この脇の大きなスペースがバスの発着場になっています。かつての駅跡?

「鋼管通五丁目緑地」。この脇の大きなスペースがバスの発着場になっています。かつての駅跡?

ベンチがぽつんと片隅に。

ベンチがぽつんと片隅に。 枕木を再利用した柵。

枕木を再利用した柵。 広場の一角に折り返しのバスが停車中。

広場の一角に折り返しのバスが停車中。 かつての市電はここから西に折れて川崎駅方向に進んでいた。正面の広い道路が「市電通り」。

かつての市電はここから西に折れて川崎駅方向に進んでいた。正面の広い道路が「市電通り」。 鶴見線側のホーム。

鶴見線側のホーム。 南武線側の駅入口。

南武線側の駅入口。 駅近くの踏切から。

駅近くの踏切から。 二両編成のワンマンカー。

二両編成のワンマンカー。

」HPより)

」HPより) (「JFE」HPより)。

(「JFE」HPより)。 左手が貨物の高架線。高架のため、頭上を通過する音が聞こえてくるだけで、ほとんど姿を確認することは出来ません。柵がJRとの境目。手前の緑道がかつての市電跡と思われます。

左手が貨物の高架線。高架のため、頭上を通過する音が聞こえてくるだけで、ほとんど姿を確認することは出来ません。柵がJRとの境目。手前の緑道がかつての市電跡と思われます。 JR(国鉄)の敷地を示す標識。「エ」と記されている。

JR(国鉄)の敷地を示す標識。「エ」と記されている。 桜本方向を望む。

桜本方向を望む。 ほとんどが灌木に覆われた緑道ですが、日向には小さな花の群れ。

ほとんどが灌木に覆われた緑道ですが、日向には小さな花の群れ。 歩いている人は誰もいない。時折ママチャリが通るのみ。

歩いている人は誰もいない。時折ママチャリが通るのみ。 緑道には敷石があって、線路跡を彷彿とさせる? 当方の勝手な思いですが。青いテントが点々と続きますが、住民の姿は一人も見当たりません。

緑道には敷石があって、線路跡を彷彿とさせる? 当方の勝手な思いですが。青いテントが点々と続きますが、住民の姿は一人も見当たりません。 枕木の表面を燃やして杭に用いている箇所が何カ所かあります。

枕木の表面を燃やして杭に用いている箇所が何カ所かあります。 「浅野町緑地」として整備されています。

「浅野町緑地」として整備されています。

1970年頃のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。赤い線が路線。カーブしたあたりに駅(舎)があった。その南側には、「野球場」がある。

1970年頃のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。赤い線が路線。カーブしたあたりに駅(舎)があった。その南側には、「野球場」がある。 「池上新田野球場」。草野球場として整備された球場。

「池上新田野球場」。草野球場として整備された球場。 野球場脇から産業道路方向を望む。

野球場脇から産業道路方向を望む。 産業道路に面してガソリンスタンドがある。その裏手の微妙なカーブが線路跡か?

産業道路に面してガソリンスタンドがある。その裏手の微妙なカーブが線路跡か? GSの裏手に広がる公園。この辺りは、木々が植えられている。右手が野球場。

GSの裏手に広がる公園。この辺りは、木々が植えられている。右手が野球場。 広場。この辺りも線路跡か?

広場。この辺りも線路跡か? ささやかな遊具。

ささやかな遊具。 「池上新田公園」南西側入口。そのまま「産業道路」に沿って旧線路は続いていたらしい。

「池上新田公園」南西側入口。そのまま「産業道路」に沿って旧線路は続いていたらしい。 歩道と左側の緑地帯。まっすぐ続いていく。

歩道と左側の緑地帯。まっすぐ続いていく。

バス停を南から望む。

バス停を南から望む。

1970年頃のようす(「同」より)。産業道路(上部は「首都高・横羽線」)と貨物線との間に市電の線路があった。

1970年頃のようす(「同」より)。産業道路(上部は「首都高・横羽線」)と貨物線との間に市電の線路があった。

HPより)

HPより) goo」HPより

goo」HPより 工事概要図。小島新田~産業道路間は地下化される。

工事概要図。小島新田~産業道路間は地下化される。 「大師」と「総持寺」を結ぶ路線「鶴見臨港軌道」がない頃。すでに「浅野セメント」工場への貨物線は存在している。

「大師」と「総持寺」を結ぶ路線「鶴見臨港軌道」がない頃。すでに「浅野セメント」工場への貨物線は存在している。 「鶴見臨海軌道」が運行している頃。

「鶴見臨海軌道」が運行している頃。 B地点が現在の市電通りと産業道路との分岐点。「鶴見臨港軌道」は、「東京急行大師線」と表示されている。

B地点が現在の市電通りと産業道路との分岐点。「鶴見臨港軌道」は、「東京急行大師線」と表示されている。 臨港鉄道が廃止され、さらに、京急から大師線「塩浜」(臨海部寄り)~「桜本」(A地点)間を買収し、市電が川崎駅前まで運行されていた頃(B地点が産業道路との分岐点)。

臨港鉄道が廃止され、さらに、京急から大師線「塩浜」(臨海部寄り)~「桜本」(A地点)間を買収し、市電が川崎駅前まで運行されていた頃(B地点が産業道路との分岐点)。 市電が廃止され、市電跡に貨物線が開通した頃。○は「浜川崎」駅。(以上「今昔マップ」より)

市電が廃止され、市電跡に貨物線が開通した頃。○は「浜川崎」駅。(以上「今昔マップ」より) 大師~総持寺間を結んでいた「鶴見臨港軌道」線の跡である道路。

大師~総持寺間を結んでいた「鶴見臨港軌道」線の跡である道路。 産業道路駅にかけて工事現場のため、近づけなかった。

産業道路駅にかけて工事現場のため、近づけなかった。 産業道路方向を望む。

産業道路方向を望む。 産業道路付近は、会社の敷地内となっていく。

産業道路付近は、会社の敷地内となっていく。 「出来野」バス停。

「出来野」バス停。 来た方向を振り返る。

来た方向を振り返る。 「観音橋」交差点。橋の跡らしく、少し道路が傾斜している。

「観音橋」交差点。橋の跡らしく、少し道路が傾斜している。

1880(明治13)年頃のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。大師河原と池上新田(現池上新町)との境目に流れていた川が「観音川」と思われる。海側に「塩田」との表記に注目。

1880(明治13)年頃のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。大師河原と池上新田(現池上新町)との境目に流れていた川が「観音川」と思われる。海側に「塩田」との表記に注目。

「夜光」交差点。

「夜光」交差点。 交差点付近の緑地帯(線路跡)。

交差点付近の緑地帯(線路跡)。 東側には運河が広がる。工業地帯。

東側には運河が広がる。工業地帯。 ゴルフ練習場の東側に線路があった。ダンプカーなどが駐車してある敷地がかつての線路。

ゴルフ練習場の東側に線路があった。ダンプカーなどが駐車してある敷地がかつての線路。

1970年頃のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。中央右がゴルフ練習場。その下は、「入江崎水処理センター」。線路が西にカーブしていることが分かる。

1970年頃のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。中央右がゴルフ練習場。その下は、「入江崎水処理センター」。線路が西にカーブしていることが分かる。 鉄道敷地特有の枕木を再利用した柵。

鉄道敷地特有の枕木を再利用した柵。 再び貨物線を渡る。

再び貨物線を渡る。

雑草に埋もれたブランコ。公園の南側には水路があった。

雑草に埋もれたブランコ。公園の南側には水路があった。 水路跡の緑地公園。かつての線路はもう少し南側にあったようだ。

水路跡の緑地公園。かつての線路はもう少し南側にあったようだ。 水路跡を西にたどると、貨物の高架線にぶつかる。

水路跡を西にたどると、貨物の高架線にぶつかる。

西に向かえば、旧「桜本」駅方向。

西に向かえば、旧「桜本」駅方向。 旧桜本駅方向から来た道(線路跡・緑道)を望む(画面中央奥)。

旧桜本駅方向から来た道(線路跡・緑道)を望む(画面中央奥)。