6年前に訪ねて以来、その後、縁が無くて、乗ることもなかった「亀戸線」。このところ、雨続きだった、そんな雨の合間、4月21日(火)午後に出かけました。前回中途半端だった「廃駅」の痕跡を訪ねがてら。

東武亀戸線は、亀戸駅から曳舟駅までの3.4KMのミニ路線。この線は、一時期東武伊勢崎線の都心へのアプローチ路線として、幹線扱いだった時があります。

今のJR総武本線が総武鉄道だった時代、亀戸駅から当時ターミナルだった両国橋駅(現・両国駅)まで乗り入れていました。

〔主な年表〕(「Wipedia」による)

1904年(明治37年)4月5日 亀戸 - 曳舟間 (3.4km) 開業。

1907年(明治40年)9月1日 乗り入れ先の総武鉄道が国有化され総武本線となるも、乗り入れは継続。

1910年(明治43年)3月27日 総武本線への直通運転を廃止。

1918年(大正7年)3月27日 全線を軽便鉄道法による軽便鉄道に変更。

1925年(大正14年)9月4日 天神駅再開業。

1928年(昭和3年)4月15日 亀戸線全線電化。同時に中間駅として、亀戸水神駅、 北十間駅、平井街道駅(現・東あずま駅)、小村井駅、十間橋通駅、虎橋通駅が開業。

1945年(昭和20年)3月10日 東京大空襲により、虎橋通駅廃止。

1945年(昭和20年)5月20日 平井街道駅廃止、北十間駅・十間橋通駅休止。

1946年(昭和21年)12月5日 北十間駅と亀戸水神駅を移転統合、亀戸水神駅とする。北十間駅は廃止。

1956年(昭和31年)5月20日 旧・平井街道駅の位置に東あずま駅を開業(事実上の再開)。

2004年(平成16年)10月19日 ワンマン運転開始。

東武亀戸線は、曳舟からの延長線として越中島方面へと計画されましたが、越中島付近の敷設工事に着工する事が出来ませんでした。そこで、当時は亀戸から総武鉄道(現JR総武線)へと乗り入れ、両国までの直通列車が運転されました。

その後、隅田川に架橋して現在の「浅草」駅が完成、東武鉄道は都心に乗り入れることになりました。そうなる以前、今の「東京スカイツリー」駅(その前は「業平橋」駅)が、「浅草」駅となっていた時代もありました。

こうして、亀戸線はローカル線として存続することになります。

1945(昭和20)年3月10日の東京大空襲で、下町は壊滅的な状況になり、亀戸線の駅舎も焼き尽くされ、亀戸線の中間の駅はほとんどが休止か廃止になりました。一方で、曳舟付近の低層住宅(亀戸線以北地域)は偶然にも類火を免れました。亀戸線が防火線になったようです。gooの1946年(昭和21年)当時の航空写真を見ても歴然としています。

亀戸線は、現在、「曳舟」~「小村井」~「東あずま」~「亀戸水神」~「亀戸」の駅がありますが、今も東京・下町の大事な足として、地域とのつながりも深い路線となっています。

年表にもあるように、かつては「曳舟」と「小村井」(ある時期から、この読みも「こむらい」から「おむらい」に変わっています)の間に、「虎橋通」駅と「十間橋通」駅があり、「亀戸」と「東あずま」(旧「平井街道」)との間に「北十間」駅がありました。

また、「Wikipedia」には、「天神」駅という駅名もありますが、「小村井駅」から曳舟方に進んで1つ目の踏切付近に天神駅があった、とされています。

そういうわけで、今回、「亀戸線」の踏切をすべて訪ね、立ち止まり(やってはいけませんが)踏切内外から撮影して、写真上でもそれぞれの駅跡がないかどうかを探ってみました。駅には駅入口への道と踏切がつきものですから。

曳舟~虎橋通~十間橋通~天神~小村井~平井街道~北十間~旧亀戸水神~亀戸。踏切の数にして19ヶ所? 結論的には明らかな痕跡は「虎橋通り」駅と「旧亀戸水神」駅の2ヶ所を確認できただけでした。前回に比して、1ヶ所「虎橋通り」駅が増えただけです。

《地図上の変遷》

1896(明治29)年ころ。

1917年(大正6)年頃。

1944(昭和19)頃。

1965(昭和40)年頃。

1983(昭和58)年頃。

現在。

(以上、「今昔マップ」参照)。それぞれ地図上での変遷が興味深い。

曳舟駅側から2番目の踏切。

その亀戸駅側に旧亀戸天神駅跡にあったのと同じ土台跡。ホームを支えていたコンクリート製の土台と思われます。これが「虎橋通り」駅跡。

以前来た時には、この踏切の北側の通り沿いに「虎橋通り」と表示してある新聞販売所の記憶がありましたが、今回、歩き回ってもそれらしいお店は見つかりませんでした。

さて、次の駅跡。

キラキラ橘商店街へ向かう通り。この通りの踏切の亀戸側に「十間橋通り」駅が存在したと思われます。

この付近。

「曳舟起点891㍍」という標識があります。反対側には目立つ標識は見つかりませんでした。この距離表示に意味があるのかもしれません。

現在の十間橋通り(正面奥)を通過する電車。

かつての「十間橋」通りは現在の「キラキラ橘商店街」に通じる道路だったようです。「十間橋通り」が今のようにバス通りの広い道になったのはもっと後のような気がします。

なお、商店街の名称は、昭和6年に映画館の橘館がこの通りにできたことに由来し、戦前から「橘館通り」として地域住民に親しまれてきた、とのこと。そのために乗降客の便宜を図ってつくられた駅だったようです。

(「キラキラ橘商店街」HPより)

次の「天神」駅跡。

現在の「向島警察署」前の通りがかつての「中居堀」(葛西用水・曳舟川からの流れの一つ)でした。現在は埋め立てられて道路になっていますが、この「中居堀」の通りの踏切、曳舟側にあったようです。

なお、「明治通り」に「中居堀」交差点がありますが、位置が異なっていて、その手前の「東中居堀」交差点が本来の「中居堀」の用水路跡になります。

踏切の手前(曳舟寄り)、少し盛り上がった線路沿いの駐輪場。このあたりではないかと思われます。

ここから、「亀戸天神」までは直線道路(かつては「中居堀」沿い)で約1㎞で行くことが出来ました。「天神」駅という駅名は適切だったのでしょう。また、「亀戸」へのこだわりもあったのか。

その後、用水路の埋め立てによる道路化、それに伴う周囲の発展や明治通りの完成等、東武線の延長計画の断念等で、旧来からの地名である「小村井」が駅名として採用された(一時期には「平井」という駅名だったことも)と思われます。全線電化の際に、小村井駅と統合された可能性も。

その地点からの「小村井駅」。

ホームを「中居堀」側に延長していることがホームの色の違いでわかります。今のようすだと「天神」駅跡と「小村井」駅が余りにも接近しすぎているような印象ですが、当時はもう少し(100㍍くらい)は離れていたでしょう。

車両も、現在は2両編成の電車ですが、当時は1両(それも、今の1両の長さよりも小さいものだった? )編成だったので、ホームも短かくてすんだはず。

「明治通り」側の駅舎。

所々に、空き地があります。

奥に見えるのが「東あずま」駅のホーム。

東あずま駅を出る曳舟行。

駅正面。

この駅を「平井街道」駅と呼んだ時期がありました。駅前の踏切を進む道が「平井街道」(「行徳道(浅草道)」とも)だったことに因んでいます。。

旧中川にあった「平井の渡し」跡付近からの「スカイツリー」。行徳道(浅草道)はその方向に向かって進んでいました。

東武亀戸線「東あずま」駅そばにある「地図」(通常とは異なり、上がほぼ東を示す)。

中央、左上から右下に通じる道路が「浅草道」の跡と思われます(赤線でなぞった道)。その関係で、「平井街道」駅と称されていたわけです。

1880年頃のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。

☆Aが「小村井駅」、☆Bが「東あずま駅」付近。南北の用水路が「中居堀」、東西の道が「平井街道」。

南(亀戸駅)方向を望む。

「北十間」駅は、「北十間川」に架かっていた鉄橋の南側にありました。

北十間川(隅田川と旧中側を結ぶ)。

橋脚。ごついコンクリートの柱は何だったのでしょう?

この付近(亀戸方向)?

現在の「亀戸水神」駅の脇を通り、しばらく行くと、踏切の向こうに痕跡を発見します。これが「旧亀戸水神」駅? 北十間駅とここにあった「亀戸水神」駅を統合して、曳舟側にに少し寄ったところに新「亀戸水神」駅をつくったものと思われます。

《歴史》

1928年(昭和3年)4月15日 - 開業。

1946年(昭和21年)12月5日 - 北十間駅と亀戸水神駅を移転統合、亀戸水神駅とする。北十間駅は廃止。

(「Wikipedia」より)

亀戸線が終点・亀戸駅に近づき、大きくカーブを描き始める辺りに、旧亀戸水神駅はありました。線路脇の道をたどっていくと、踏切と踏切に挟まれた線路脇にかつてプラットーホームを支えた、古レールが埋め込まれたコンクリートの土台が並んでいます。

曳舟方向の線路際。 レールが埋め込まれている。

曳舟方向の線路際。 亀戸方向の線路際。

旧亀戸水神駅跡を通過する電車。

亀戸方向を望む。

JR貨物線(越中島に向かう)を行く貨物列車。

亀戸駅を出発する東武電車。

スカイツリーの完成や曳舟駅前の再開発による高層マンション群の誕生等で、沿線は変化の激しい地域です。その中にあって、「亀戸線」は、貴重な歴史を刻んでいます。

左奥が「鳥沢駅」。簡素な無人駅。

左奥が「鳥沢駅」。簡素な無人駅。

」

」 棒杭。枕木の再利用?

棒杭。枕木の再利用?

小広場にベンチなど。

小広場にベンチなど。

」HPより)

」HPより)

2010年代のようす。

2010年代のようす。

(

( HPより)

HPより)

1970年代のようす。←の道。中央・左手が「深谷駅」。

1970年代のようす。←の道。中央・左手が「深谷駅」。

かつての本線からの分岐付近?

かつての本線からの分岐付近?

廃線跡(遊歩道)からの「常夜燈」。

廃線跡(遊歩道)からの「常夜燈」。

線路は左右に分かれて進む。田浦駅方向を望む。

線路は左右に分かれて進む。田浦駅方向を望む。

「田浦」駅方向を望む。

「田浦」駅方向を望む。 道路側を望む。

道路側を望む。 右手には、かつて大きなサボテンが植わっていたようです。

右手には、かつて大きなサボテンが植わっていたようです。 「防衛施設庁」銘のコンクリート杭。

「防衛施設庁」銘のコンクリート杭。

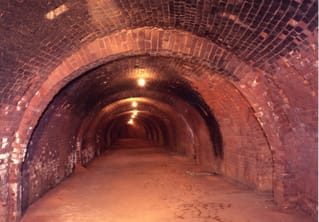

「比与宇トンネル」。

「比与宇トンネル」。

横須賀側出口。

横須賀側出口。

「吾妻橋」。

「吾妻橋」。

こちら側は不明瞭です。

こちら側は不明瞭です。 草むらの中に錆びた線路。

草むらの中に錆びた線路。

「この地域は港湾作業場所につき関係者以外の車両の通行を禁止します

「この地域は港湾作業場所につき関係者以外の車両の通行を禁止します

朽ちた転轍機が見えます。

朽ちた転轍機が見えます。

その分岐点付近から「横須賀港湾合同庁舎」方向を望む。

その分岐点付近から「横須賀港湾合同庁舎」方向を望む。

横須賀側。左が専用線トンネル。

横須賀側。左が専用線トンネル。 すでに使用されていません。

すでに使用されていません。 逗子側を望む。

逗子側を望む。

下方に専用線の線路。

下方に専用線の線路。 鎌倉側。

鎌倉側。

鉄道線路が表示され、たくさんの倉庫が点在しています。

鉄道線路が表示され、たくさんの倉庫が点在しています。 「相模運輸倉庫F号倉庫」。

「相模運輸倉庫F号倉庫」。

」HPより)

」HPより)

3代目歌川広重「新橋ステイション」

3代目歌川広重「新橋ステイション」 浮世絵に描かれた開業当初の駅舎

浮世絵に描かれた開業当初の駅舎

「色内驛」。

「色内驛」。 そこから振り返る。

そこから振り返る。

今にも遮断機が下りてきそうな雰囲気。

今にも遮断機が下りてきそうな雰囲気。

振り返る。

振り返る。

「鐵道開通起點 鐵道大臣 八田嘉明書」。

「鐵道開通起點 鐵道大臣 八田嘉明書」。

「転車台」。その向こうが市街地になります。

「転車台」。その向こうが市街地になります。

「南小樽駅」方向に向かってほぼ直線の線路が続きます。

「南小樽駅」方向に向かってほぼ直線の線路が続きます。

線路と交差する道路脇にある「喫茶 北運河」。

線路と交差する道路脇にある「喫茶 北運河」。

「転車台」。

「転車台」。

「北海道鐵道發祥驛」碑。「手宮口」手前、左手にあります。

「北海道鐵道發祥驛」碑。「手宮口」手前、左手にあります。

HPより)

HPより)

1896(明治29)年ころ。

1896(明治29)年ころ。 1917年(大正6)年頃。

1917年(大正6)年頃。 1944(昭和19)頃。

1944(昭和19)頃。 1965(昭和40)年頃。

1965(昭和40)年頃。 1983(昭和58)年頃。

1983(昭和58)年頃。 現在。

現在。 曳舟駅側から2番目の踏切。

曳舟駅側から2番目の踏切。

この付近。

この付近。 現在の十間橋通り(正面奥)を通過する電車。

現在の十間橋通り(正面奥)を通過する電車。 (「キラキラ橘商店街」HPより)

(「キラキラ橘商店街」HPより)

「明治通り」側の駅舎。

「明治通り」側の駅舎。

奥に見えるのが「東あずま」駅のホーム。

奥に見えるのが「東あずま」駅のホーム。 東あずま駅を出る曳舟行。

東あずま駅を出る曳舟行。 駅正面。

駅正面。 旧中川にあった「平井の渡し」跡付近からの「スカイツリー」。行徳道(浅草道)はその方向に向かって進んでいました。

旧中川にあった「平井の渡し」跡付近からの「スカイツリー」。行徳道(浅草道)はその方向に向かって進んでいました。 東武亀戸線「東あずま」駅そばにある「地図」(通常とは異なり、上がほぼ東を示す)。

東武亀戸線「東あずま」駅そばにある「地図」(通常とは異なり、上がほぼ東を示す)。

1880年頃のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。

1880年頃のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。 南(亀戸駅)方向を望む。

南(亀戸駅)方向を望む。 北十間川(隅田川と旧中側を結ぶ)。

北十間川(隅田川と旧中側を結ぶ)。 橋脚。ごついコンクリートの柱は何だったのでしょう?

橋脚。ごついコンクリートの柱は何だったのでしょう? この付近(亀戸方向)?

この付近(亀戸方向)?

JR貨物線(越中島に向かう)を行く貨物列車。

JR貨物線(越中島に向かう)を行く貨物列車。 亀戸駅を出発する東武電車。

亀戸駅を出発する東武電車。

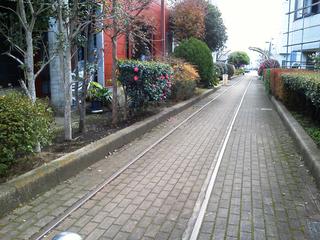

「桜植樹」記念碑。桜並木がしばらく続く。

「桜植樹」記念碑。桜並木がしばらく続く。 ノラちゃんが何匹か行ったり来たり。

ノラちゃんが何匹か行ったり来たり。 周囲は静かな住宅街。

周囲は静かな住宅街。

中央に一本。さてもう一本は?

中央に一本。さてもう一本は? ありました! ガードレールに沿うように。

ありました! ガードレールに沿うように。 その先も道路上に残っています。

その先も道路上に残っています。 振り返って望む。駐車スペース?

振り返って望む。駐車スペース?

モニュメント(動輪と腕木式信号機)。

モニュメント(動輪と腕木式信号機)。